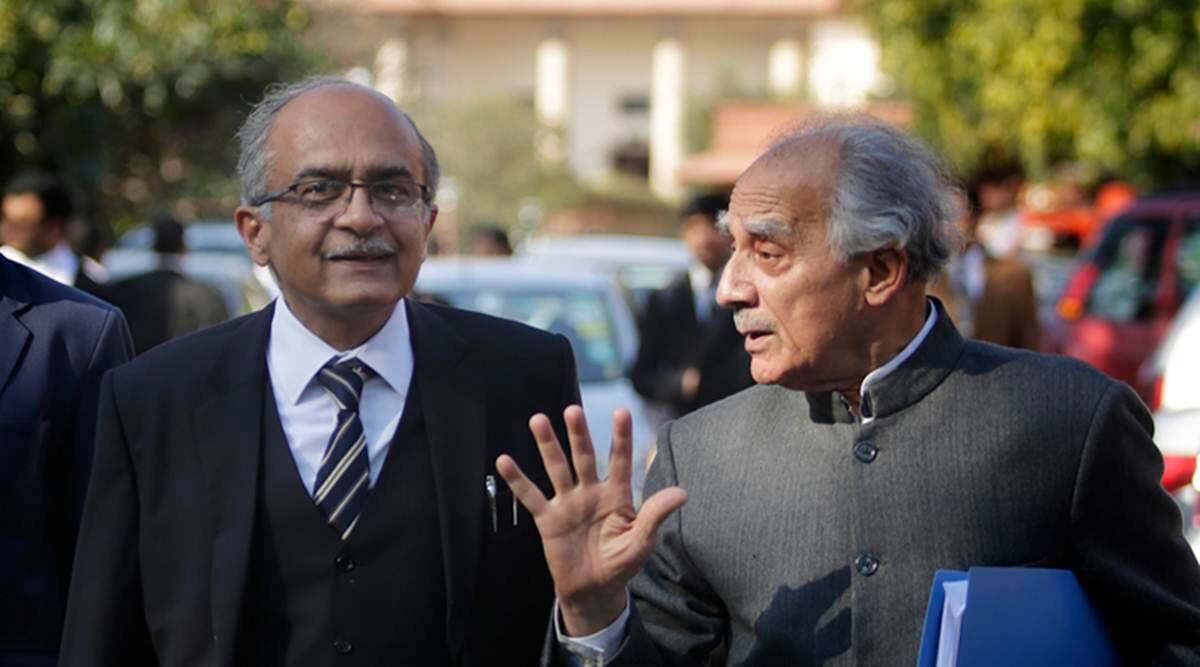

उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में माना है कि संवैधानिकता की धारणा पूर्व-संवैधानिक कानूनों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वे कानून विदेशी विधायिका या निकाय द्वारा बनाए गए हैं। इसी आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 और 19(1)(ए) के उल्लंघन के रूप में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा- 124ए (राजद्रोह) की वैधता को चुनौती दी गई है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने आईपीसी की धारा 124-ए के तहत दंडनीय देशद्रोह के अपराध को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अपर्णा भट के माध्यम से याचिका दायर की है। इस विषय पर यह चौथी याचिका है।

याचिका में कहा गया है कि राजद्रोह का अपराध अस्पष्ट है और यह आपराधिक अपराध की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अवमानना, घृणा और असंतोष जैसे शब्दों का इस्तेमाल विवादित धारा में किया गया है। कहा गया है कि राजद्रोह एक औपनिवेशिक कानून है जिसका इस्तेमाल भारत में स्पष्ट तौर पर अंग्रेजों द्वारा असंतोष को दबाने के लिए किया जाता था।

याचिका में कहा गया है कि यद्यपि 1962 में केदार नाथ बनाम बिहार मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रावधान को बरकरार रखा गया था लेकिन अब कानून की स्थिति बदल गई है इसलिए इस मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस धारा के तहत अपराध के रूप में ‘सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी पैदा करने की प्रवृत्ति’ की जो बात कही गई है, वह व्यक्तिपरक है।

शौरी और एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका में कहा गया है कि राजद्रोह एक औपनिवेशिक कानून है, जिसका इस्तेमाल भारत में ब्रितानियों द्वारा असहमति को दबाने के लिए किया गया था। इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि ‘केदार नाथ’ मामले ने प्रावधान को बरकरार रखा था, क्योंकि धारा 124ए की दो व्याख्याओं के कारण, कोर्ट ने व्याख्या के लिए संवैधानिकता के अनुमान के सिद्धांत को लागू किया, ताकि धारा को बचाया जा सके। हालांकि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार, और जोसेफ शाइन बनाम भारत सरकार’ के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि संवैधानिकता की धारणा पूर्व-संवैधानिक कानूनों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वे कानून विदेशी विधायिका या निकाय द्वारा बनाए गए हैं।

याचिका में कहा गया है कि इसलिए, उपरोक्त के मद्देनजर यह प्रस्तुत किया जाता है कि संवैधानिकता के अनुमान के अभाव में कानून की व्याख्या के सिद्धांत को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124ए के मामले में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसकी भाषा सामान्य और स्पष्ट है। इसके अलावा यह भी उल्लेख किया गया कि निर्णय ‘आरएमडी चमारबागवाला बनाम भारत सरकार, (1957) एससीआर 930’ के मामले पर गलत तरीके से निर्भर करता है, जो कि पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करता है क्योंकि कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124(ए) की परिभाषा के किसी भी हिस्से की व्याख्या नहीं की है।

लाइवलॉ के अनुसार याचिका में कहा गया है कि अदालत ने उन खंड शब्दों का अभिप्राय जाना है जो धारा के स्पष्ट और असंदिग्ध इरादे के साथ असंगत हैं। इस प्रकार यह आग्रह किया जाता है कि प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया जाए और वैकल्पिक रूप से निर्देश दिया जाए कि संबंधित लोक सेवकों और 26 शिकायतकर्ताओं/मुखबिरों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए, जहां आरोपी को राजद्रोह के मामले में आरोप मुक्त किया गया है, साथ ही इसके लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाते हैं।

इसके अलावा, यह माना जाता है कि केदार नाथ मामले में, न्यायालय अधीक्षक, केंद्रीय कारागार बनाम डॉ राम मनोहर लोहिया (1960) 2 एससीआर 821 मामले में संविधान पीठ के फैसले पर ध्यान देने में विफल रहा है, जिसमें यह माना गया था कि (ए) केवल बढ़ी हुई गड़बड़ी ‘कानून और व्यवस्था’ के विरोध में सार्वजनिक व्यवस्था’ का इस्तेमाल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है और (बी) सार्वजनिक व्यवस्था की उत्तेजना और गंभीर व्यवधान के बीच सीधा और निकट संबंध होना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि केदार नाथ’ के अनुसार राजद्रोह का अपराध पूर्ण होता है यदि इन गतिविधियों से सार्वजनिक अव्यवस्था फैलती है या कानून और व्यवस्था भंग होती है, अथवा सार्वजनिक अशांति पैदा होती है। दायरे को व्यापक करने से ‘केदार नाथ’ मामले में दी गई व्याख्या न्यायालय के अधीक्षक, केंद्रीय कारागार बनाम डॉ. राम मनोहर लोहिया (1960) 2 एससीआर 821, मामले में दिये फैसले में गड़बडी है। राजद्रोह का अपराध पर्याप्त निश्चितता के साथ आपराधिक कार्य को परिभाषित करने में विफल रहता है।

याचिका में कहा गया है कि विवादित धारा में अवमानना, घृणा और असंतोष जैसे शब्दों का इस्तेमाल व्यापक है। इसके अलावा, प्रावधान बड़े पैमाने पर प्रसार और अंतरंग बातचीत के बीच अंतर नहीं करता है। यह धारा एक नाबालिग या लकवाग्रस्त व्यक्ति के साथ एक अंतरंग बातचीत को राजद्रोह के अपराध के रूप में बताता है, भले ही ऐसे व्यक्ति से किसी भी सार्वजनिक अव्यवस्था की आशंका न हो। भाषण सुनने वाला व्यक्ति सरकार से नफरत करना शुरू कर सकता है, या उसके प्रति विश्वासघाती महसूस कर सकता है, या इसे अवमानना में खड़ा कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने वाला नहीं है और किसी भी अतिरेक से बच सकता है।

एक भाषण अव्यवस्था का कारण होगा या नहीं, यह न केवल इसकी विषय वस्तु पर बल्कि श्रोता की प्रकृति, उसके अवसर और उस समय देश की स्थिति पर निर्भर करता है। धारा 124-ए के तहत अपराध पूर्ण है यदि कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है जिसमें सार्वजनिक अव्यवस्था या सार्वजनिक शांति या कानून और व्यवस्था में अशांति पैदा करने की प्रवृत्ति है, लेकिन किसी तरीके से सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित किए बिना। इसलिए इस धारा का सार्वजनिक व्यवस्था से कोई निकट का संबंध नहीं है, क्योंकि भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच कोई सन्निकट संबंध नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि केवल वकालत और चर्चा, जो अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित है, को भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए के तहत दंडनीय बनाया गया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि कानून की किताबों में कानून लागू करने वाले प्रवर्तन अधिकारियों के लिए उपलब्ध शाब्दिक परिभाषा के आधार पर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए नागरिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने के साथ राजद्रोह के अपराध का भारी दुरुपयोग हुआ है।

एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल द्वारा इस कानून के दुरुपयोग के लिए अनुच्छेद 14 के तहत व्यापक डाटाबेस तैयार किया गया है। पोर्टल ने 2010 से राजद्रोह के सभी मामलों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया है। गौरतलब है कि सीजेआई एनवी रमना ने भी आज इस प्रावधान के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किये जाने पर चिंता व्यक्त की और इसके उपयोग को जारी रखने पर आपत्ति व्यक्त की।

यह टिप्पणी सेना के वयोवृद्ध मेजर-जनरल एसजी वोम्बटकेरे (सेवानिवृत्त) की याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई, जिसमें आईपीसी की धारा 124ए के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को ‘अस्पष्ट’ होने और बोलने की आजादी पर कुठाराघात करने वाला बताते हुए चुनौती दी गई है।

जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ आईपीसी की धारा 124ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका के साथ-साथ कुछ हस्तक्षेप याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही है। गत 30 अप्रैल को, कोर्ट ने मणिपुर और छत्तीसगढ़ राज्यों में काम कर रहे दो पत्रकारों द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने 12 जुलाई को इस याचिका पर एटार्नी जनरल से जवाब मांगा था और मामले को 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)