एक बात जो साफ-साफ दिखती है, वह है उन की बेचैनी। जिस बात को समर्थक नेता और सिख-पढ़कर तैयार प्रवक्ता तर्कहीन और बे सिर पैर तरीके से कहा करते हैं, उन्हीं बातों को कई लिबरल और जाने-माने बुद्धिजीवी तर्क गढ़कर और बड़ी बारीकी से पढ़े-लिखे लोगों की खपत के इरादा से रखते हैं। हालांकि, थोड़ी-सी छान-बीन करने पर ही उन के गढ़े हुए तर्क कि निष्पत्तियां अपनी केंचुली छोड़ने लगती हैं, उनकी नीयत साफ-साफ दिखने लगती है।

असली सवालों की गहराइयों में जाकर सत्य सरीखा लगने वाला नकली जवाब वे ढूंढ़-ढूंढ़ कर लाते हैं और ‘अतिशिष्ट-भाषा’ में विशिष्ट तरीके से शिष्टाचार के साथ प्रस्तुत करते हैं। ऐसा प्रस्तुतिकरण किसी को भी सहमत से अधिक सम्मोहित कर लेता है। इन्हें सहमति का शिकारी कहा जा सकता है।

यह कहने में साधारणतः लोगों को संकोच होता है कि इन तथाकथित बुद्धिजीवियों की सोच में खोट होती है। इस संकोच के थोड़ा कम होते ही लगने लगता है कि, खोट तो है! इस खोट का संबंध उन की जातिगत परिस्थिति और प्रतिबद्धता से होता है। असल में, उन के जातिगत वर्चस्व के तिपहिया रथ का एक पहिया जमीन में धंस गया है, दूसरा आसमानी रुख अख्तियार किये हुए है और तीसरा पीछे की तरफ मुड़ गया है। महाभारत को जानने वाला जानता है कि रथ के पहियों के इस तरह से बेरुख हो जाने का अर्थ पराजय के निकट होने के अलावा कुछ नहीं होता है।

जाने-माने बुद्धिजीवी यह सब जानते हैं, बात तो इतनी ही है कि वे अपनी जाति-हित और कहीं-कहीं वर्ग-हित के भी धृतराष्ट्री दबाव में तर्क गढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। पराजित होने के पहले, पराजित होने के बाद की परिस्थिति को यथा-संभव, अनुकूल बनाने के लिए युद्ध जारी रखा जाता है, इसीलिए लिबरल बुद्धिजीवी तरह-तरह के बौद्धिक प्राणायाम में लगे रहते हैं।

बार-बार भारत की संस्कृति और संस्कृति के संकट को समझना होगा। धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है इसलिए हम कई बार जिसे धर्म-संकट कहते हैं वह वस्तुतः कर्तव्य-संकट होता है। किसी भी संस्कृति की संरचना ‘एक सूत्रीय’ और ‘एक स्तरीय’ नहीं होती है। ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से भारत की संस्कृति की संरचना बहुआयामी और बहुस्तरीय है, लेकिन विडंबना यह है कि वर्चस्व की सत्ता-नीति में ‘एक सूत्रीय भारतबोध’ ही सक्रिय रहा है। ‘एक सूत्रीय भारतबोध’ के दो पहलू हैं। एक है हर हाल में जातिगत वर्चस्व को कायम रखना और इस के लिए जरूरत के मुताबिक आत्मसातीकरण (Assimilations) की प्रक्रिया को जिलाये रखना।

संस्कृति की सत्ता का मूल बनाव नारंगी के ऊपरी छिलके की तरह से होता है। इस ऊपरी छिलके के भीतर कोए अलग-अलग होते हैं। इन कोओं के भी अपने-अपने छिलके होते हैं। अंतिम छिलका के अंदर रस रहता है। यह बनाव राज्य-सत्ता का भी होता है और लोक-सत्ता का भी होता है। ध्यान देने की बात यह है कि वर्चस्व की सत्ता-नीति और वर्चस्व मुक्ति की लोक-नीति के भारत-बोध में बहुत अंतर रहा है। यहीं एक अन्य किंतु जटिल बात का उल्लेख करना जरूरी है। वर्चस्व कायम रखने की सत्ता-नीति की तरह ही वर्चस्व मुक्ति की लोक-नीति में भी सत्ता-तत्व होता है।

वर्चस्व की सत्ता-नीति का ‘एक सूत्रीय भारतबोध’ लोक-नीति के सारे भारत-बोध को अनुशासित, संयमित, संचालित करता है; कभी-कभी इस में बदलाव भी करता है और इसे भंग करने की भी कोशिश करता है। भारत में इस समय वर्चस्व को कायम रखने और वर्चस्व से मुक्त होने का संघर्ष ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर है, जहां से कई दिशाओं में कई मार्ग निकलते हैं। जरूरी नहीं कि राज-मार्ग मंजिल पर पहुंचा दे। अनुभव तो यही बताता है कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए सत्ता के राज-मार्ग से उतरकर पगडंडी पकड़ना ही लाजिमी होता है।

‘एक सूत्रीय भारतबोध’ को समझने की कोशिश करते हैं। ‘एक सूत्रीय भारतबोध’ के अंतर्गत वर्चस्व की सत्ता-नीति की प्रवृत्ति आंतरिक उपनिवेशीकरण की होती है। वर्चस्व मुक्ति की लोक-नीति की प्रवृत्ति अन-उपनिवेशन या कहें उपनिवेश मुक्ति की होती है। भारत का बाहरी उपनिवेशीकरण तो बाद में आर्थिक औजार और सामरिक हथियार के बल पर हुआ, इस के पहले से भारत में आंतरिक उपनिवेशीकरण की तीव्र प्रवृत्ति रही है। आंतरिक उपनिवेशीकरण संस्कृति के प्रारूप में धार्मिक औजार और आयुधीकृत परंपरा के बल पर हुआ। आस्था, विश्वास, समर्पण, समन्वय, भजन-कीर्तन आदि धार्मिक औजार संस्कृति के प्रारूप में नमनीय और सुग्राह्य हो जाते हैं।

आंतरिक उपनिवेशीकरण में लगी शक्तियों का देर-सबेर आगंतुकों और बाहरी औपनिवेशिक शक्तियों से ताल-मेल बनता रहा है। जिस तरह से वर्चस्वशील लोग देश के अंदर उभरती नई शक्तियों को वर्चस्वशाली समुदाय में आत्मसात करने में कुशल थे, उसी तरह से शक्तिशाली आगंतुकों का भी चयनित आत्मसातीकरण (Assimilations) संभव होता रहा था। प्रसंगवश, महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया लेकिन बौद्धों को किसी प्रकार के वैष्णवों के रूप में स्वीकार नहीं गया। एक समय के बाद आत्मसातीकरण (Assimilations) की प्रक्रिया कमजोर होते-होते समाप्त हो गई।

ध्यान दिया जा सकता है कि इसका इस्लाम के आगमन के समय तक आत्मसातीकरण (Assimilations) कि प्रक्रिया रुक गई थी। इस्लाम के पहले आये आगंतुकों के जमात और जत्थों की सामाजिक पहचान आज न तो आसान है न जरूरी। भारत के अंदर के जैन, बौद्ध, सिख और बाहर से आये इस्लाम, ईसाई, पारसी आदि अपनी मजबूत संरचनागत पहचान के साथ कायम हैं। लेकिन इनके संचित मूल्य एक दूसरे के साथ घुलते-मिलते रहे हैं।

आजादी के समय बाहर से आये इस्लाम को माननेवाले मुसलमानों की न सिर्फ संख्या अधिक थी, बल्कि उन के रहनुमाओं ने मुसलमानों के लिए अलग देश, पाकिस्तान तक हासिल कर लिया। बावजूद इस के यह भी सच है कि आज पाकिस्तान से अधिक मुसलमान भारत के नागरिक हैं। “हम भारत के लोगों” ने जिस दिन भारत के संविधान को आत्मार्पित किया उसी दिन से हमारी पहली और आखिरी पहचान भारतीय की हो गई। ब्राह्मण-बौद्ध संघर्ष के साथ ही विभिन्न प्रकार के संघर्ष के कारगर समाधान का रास्ता संवैधानिक प्रावधानों में निहित हो गया।

इन्हीं प्रावधानों में से एक प्रावधान आरक्षण-व्यवस्था है। जब तक संघर्ष कारणों का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक समाधान के संवैधानिक प्रावधान की प्रासंगिकता बची रहेगी। उद्देश्य चाहे जो भी हो, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के प्रमुख को भी मानना पड़ा कि हजारों साल से अपने भाइयों के साथ हमने जैसा अन्याय-पूर्ण व्यवहार किया है, उस के समाधान के लिए आरक्षण-व्यवस्था को कायम रखना होगा। सकारात्मक प्रयास को कामयाब होने तक कायम रखना ही उचित है। आरक्षण-व्यवस्था की कामयाबी को सिर्फ आर्थिक मानदंडों के आधार पर आकलित करना व्यर्थ है।

लोकतांत्रिक राजनीति के लिहाज से विशाल वंचित आबादी के विरुद्ध होने के बड़े खतरे हैं। जातिगत वंचना की प्रक्रिया को निष्क्रिय के बिना हिंदुत्व की राजनीति वंचितों को वंचकों के पक्ष में शिविर-बद्ध करने की ‘सोशल इंजीनियरिंग’ में लगी रही, कुछ हद तक सफल भी रही। लेकिन इस ‘सोशल इंजीनियरिंग’ के समानांतर की गई ‘पॉलिटिकल इंजीनियरिंग’ के कारण 2024 के आम चुनाव के नतीजे से हिंदुत्व की मूल राजनीति के प्रभावित होने के लक्षण साफ-साफ दिखने लगे हैं। वर्तमान सत्ताधारी दल मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाकर स्थाई बहुमत के जुगाड़ में लग लगी रहती है। असल में वंचितों और मुसलमानों की पारस्परिक समझ और ऐतिहासिक एकता को ‘सोशल इंजीनियरिंग’ ने तोड़ दिया था, ‘पॉलिटिकल इंजीनियरिंग’ के तहत इस टूटन से हुई राजनीतिक क्षति को कम करने के लिए उस एकता की भावना की घर-वापसी शुरू हो गई है।

2024 के नतीजा के बाद भी मुसलमानों के खिलाफ नफरती माहौल बनाने की राजनीतिक परियोजना में कोई उल्लेखनीय कमी दिख नहीं रही है। न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बल्कि शासन में धर्म निरपेक्षता की संवैधानिक भावनाओं के पक्ष में खड़े होने वाले हिंदू-मुसलमान सभी के प्रति नफरत फैलाने में अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। ऊपर से जो नफरत की प्रवृत्ति मुसलमानों के प्रति दिखती है, वह भीतर से उन सभी के प्रति है जो सत्ताधारी दल के स्थाई बहुमत और समाज में वर्चस्व बनाये रखने की उन की परियोजना का राजनीतिक, सांस्कृतिक या बौद्धिक विरोध करते पाये जाते हैं। यहां ‘हिंदुत्व और सवर्णत्व’ की आंतरिक सांठ-गांठ और उस के मनोवैज्ञानिक पाठ को ठीक से पढ़ा जाना जरूरी है। ‘हिंदुत्व और सवर्णत्व’ के इस आंतरिक सांठ-गांठ के संदर्भ में ही लिबरल बुद्धिजीवी की बात को समझना जरूरी है।

फिर कहें, ‘हिंदुत्व और सवर्णत्व’ की सांठ-गांठ को समझना जरूरी है। हिंदुत्व की राजनीति वस्तुतः सवर्णत्व की राजनीति है। सवर्णत्व की राजनीति शुरू से ही शक्तिशालियों के सम्मान और आत्मसातीकरण (Assimilations) की राजनीति रही है। पढ़े-लिखे गैर-सवर्ण के उच्च पद पर पहुंच जाने के बाद कम-से-कम दो तरह के समकक्ष और अधीनस्थ सवर्ण सह-कर्मियों से संपर्क होता है। एक प्रकार में वे होते हैं जो ‘काम-से-काम, किस्सा तमाम’ की शैली में कार्मिक या कर्म-स्थानीय रिश्ता रखने तक सीमित रहते हैं। दूसरे प्रकार में वे होते हैं जो उन्हें काफी सम्मान, कभी-कभी अतिरिक्त सम्मान के साथ ‘सहानुभूति’ से पेश आते हैं। जाहिर है कि दूसरे प्रकार के सह-कर्मियों से वे अधिक निकटता महसूस करते हैं। निकटता महसूस करने की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति उन्हें अपने समुदाय से अलग कर देती है। वे बहुत सचेत नहीं हुए तो अपनी सामुदायिक जमीन से बिल्कुल ही कट जाते हैं।

शहरी वातावरण में एक तरह से आरक्षण-व्यवस्था से लाभान्वितों के सूक्ष्म आत्मसातीकरण (Assimilations) की यह प्रक्रिया चलती रहती है। हालांकि अपने मूल समुदाय के संवैधानिक प्रावधानों का लाभ भी वे स्वाभाविक रूप से उठाते रहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसे ही क्रीमी-लेयर कहा है। क्रीमी-लेयर की अवधारणा का मूल आशय यही हो सकता है कि संवैधानिक प्रावधानों से लाभान्वित हो चुके लोगों को उन के समुदाय के बाकी लोगों की भलाई के लिए उपलब्ध संवैधानिक प्रावधानों के लाभ से अलग हो जाना चाहिए। इस के औचित्य पर अलग से बात की जा सकती है।

अभी तो इतना ही कि आरक्षण की व्यवस्था से लाभान्वित हो चुके लाभार्थियों को अब क्रीमी-लेयर में डालने और उनके लाभ उठाने के अवसर को सीमित या समाप्त करने पर विचार गरमाया जा रहा है। क्रीमी-लेयर का मामला पहली नजर में तो बड़ा हितकारी लग रहा है, लेकिन यह हितैषी लगानेवाला विचार विषाक्त भी हो सकता है। इस के औचित्य पर अलग-अलग दृष्टि से गंभीर चर्चा की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता है।

आज की दुनिया में लिबरल बुद्धिजीवी का राजनीतिक एजेंडा क्या है? पहले इसे ठीक से समझना होगा क्योंकि आज राष्ट्रीय सीमाओं की अनदेखी करते हुए दुनिया के बड़े घरानों की आर्थिकी एक ही सूत्र से हित-बद्ध हो गई है। उस सूत्र को बुद्धिमत्ता से पहचानने और पकड़ने की नागरिक कोशिश करनी होगी। लिबरल बुद्धिजीवी का राजनीतिक एजेंडा यह है कि दुनिया के समृद्ध लोगों के आर्थिक हितों के राजनीतिक अवरोधों को समाप्त करने के लिए समृद्ध लोगों की सामाजिकता के सवाल को एक तरफ रखकर राजकीय नीतियां बने और वंचित लोगों को दूसरी तरफ रखकर बने। दुनिया के अन्य देशों में सामाजिकता और सामाजिक न्याय का सवाल और स्वरूप भिन्न तरह का है, जबकि भारत में जातिगत सामाजिकता और सामाजिक न्याय का सवाल और स्वरूप भिन्न तरह का है। सामाजिक न्याय के सवाल और स्वरूप को समृद्धि के किसी भी आश्वासन के हवाले से दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

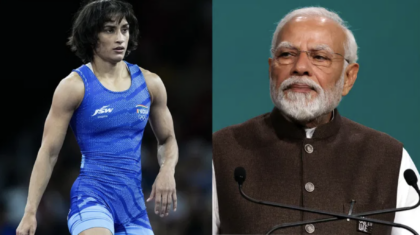

संक्षेप में कहें तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी दो ऐतिहासिक ‘भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ से भारत की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी। ‘न्याय योद्धा’ के रूप में भारत की राजनीति में राहुल गांधी का उदय अलग से पठनीय है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में तैयार कांग्रेस के न्याय-पत्र में राहुल गांधी की छाप साफ-साफ दिखाई पड़ती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस में मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट नेताओं और पार्टी की छवि ही दिखी। अपने चुनावी भाषण में नरेंद्र मोदी मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट की छाप से लड़ते रहे।

कांग्रेस के न्याय-पत्र में संविधान की मौलिक भावना और आकांक्षा का बड़ा और वास्तविक अंश था, केवल छाप नहीं। कांग्रेस के न्याय-पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आक्रामक रुख कब संविधान की मौलिक भावना और आकांक्षा के विरुद्ध हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) ने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के घटक दलों का मोहताज बना दिया! आत्म-निर्भर की गर्वोक्ति घटक दलों पर निर्भरता पर कटी पतंग की तरह अटक गई।

इंडिया अलायंस ने संविधान की टेक और जातिवार जनगणना की मांग को जोर-शोर से उठाना जारी रखा। हालांकि जातिवार जनगणना की बात नये सिरे से शुरू करनेवाले जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के समर्थन पर सरकार बहुत हद तक टिकी हुई है, लेकिन वे खुद इस मुद्दे पर फिलहाल मुखर नहीं हैं। संसद के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने जातिवार जनगणना की मांग को धारदार तरीके से उठा दिया। सत्ता पक्ष तिलमिला गया और गाली-गलौज पर उतर आया। जातिवार जनगणना की मांग इंडिया अलायंस के अन्य नेता ही नहीं, एनडीए के घटक दल के नेता भी उठाते रहे हैं।

लेकिन जाति सिर्फ राहुल गांधी की पूछी गई। ऐसा करना शायद आसान था, नहीं तो जातिवार जनगणना की मांग करने वाले किसी अन्य नेता की जाति पूछने की राजनीतिक हिम्मत करके कोई दिखा दे! खैर, इंडिया अलायंस के नेता और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक हार तक पहुंचाने वाले अखिलेश यादव के तत्काल हस्तक्षेप से मामला संसद में कुछ संभला। पीठासीन अधिकारी के आश्वासन के मुताबिक वह अंश संसदीय कार्रवाई से निकाल दिया गया होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे अपनी प्रशंसात्मक टीप के साथ सोशल मीडिया (X) पर डाल दिया। कहना न होगा कि इस का स्वागत नहीं हुआ।

अब इस नये मोर्चे पर कमान लिबरल बुद्धिजीवियों ने संभाल ली है। अब वे तरह-तरह से राहुल गांधी के भाषण पर अपनी राय सार्वजनिक कर रहे हैं। जैसे, राहुल गांधी भाषण बहुत अच्छा करने लगे हैं कहने पर लिबरल बुद्धिजीवी इस से सीधे इनकार नहीं करते हैं, बल्कि यह कहते हैं कि इस बार बहुत सारे अच्छे वक्ता संसद में आ गये हैं। लिबरल बुद्धिजीवी जहां तर्क-वितर्क में खतरा भांप लेते हैं, वहां कहने लगते हैं, “उन की बात समझ में नहीं आती है, ऐसी-ऐसी बातें कहते हैं जो किसी की समझ में ही नहीं आती हैं। उन को अपने सलाहकार को बदल लेना चाहिए। अभी उन्हें तैयारी करनी चाहिए।” उपेक्षा करना मुश्किल होने पर वे बहुत ‘सभ्य और सुसंस्कृत’ तरीके से अ-सहमति के निरर्थीकरण में लग जाते हैं।

हालांकि वे यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि राहुल गांधी की बात न समझ पाने की बात चाहे वे जितनी ‘शिष्टता’ से कहें, बात जिन के लिए कही जाती है, वे राहुल गांधी के कहे का राजनीतिक अर्थ और आशय ठीक तरह से समझ ले रहे हैं। लिबरल बुद्धिजीवियों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि बिल्कुल ही प्रतिकूल परिस्थिति में पूरा चुनाव प्रचार विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) और राहुल गांधी ने मुख्य धारा की मीडिया के सकारात्मक सहयोग और ‘लिबरल बुद्धिजीवी’ की ‘कीमती सलाह’ के बिना ही किया था। लिबरल बुद्धिजीवी से बड़ी चूक तो वहीं हो गई। यह चूक तो मुख्य धारा की मीडिया पर चुनाव नतीजा निकलने के एक दिन पहले तक ‘मास्टर-स्ट्रोक’ बनी रही।

एक बात साफ-साफ कहनी होगी लिबरल बुद्धिजीवी का राजनीतिक एजेंडा अंततः दुनिया को समृद्ध और विपन्न जन-समूहों में बांटने पर आमादा है। उन्हें लग ही नहीं रहा है कि वे मनुष्य की नैसर्गिक एकता की मूल-लिपि को पढ़ने में भयानक गलती कर रहे हैं। लिबरल सोच की अंतर्वस्तु के अंतर्विरोधों में छिपी नीयत अब कोई रहस्य नहीं है। सिर्फ उन्हें लगता है और गलत लगता है कि उन के वैचारिक अंतर्विरोध तकनीक के प्रभाव से अभी जगजाहिर नहीं हो रहे हैं। निश्चित रूप से वाम-पंथ की भी कोई-न-कोई वैचारिक धारा इस स्थिति को पढ़ रही होगी, कोई-न-कोई रास्ता सुगबुगा रहा होगा। जनता को विश्वास है कि ‘बॉयकॉट, वॉकआउट बहिष्कार’ के बाद नई राजनीतिक शैली विकसित हो रही है। जनता को विश्वास है और मानवता को अपनी जय-यात्रा पर भरोसा है। जी, संकट है तो समाधान भी है। इस समय तो धीरज और इंतजार!

(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं।)