सर्वप्रथम, कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक त्रासदी के मृतकों को श्रद्धांजलि। संभवतः आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए करीब ढाई दर्जन मृतक अपने परिजनों की स्मृतियों में शहीदों के रूप में अभिन्न हिस्सा बने रहेंगे और भावी पीढ़ियों की दृष्टि में कश्मीर घाटी के बहुसंख्यक तथा शेष भारत के अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) एक विशेष मानव प्रजाति बनकर चुभते रहेंगे। यह एक ऐसी प्रजाति है, जिसे भारत की बहुमुखी धारा में विभिन्न विचित्र संज्ञाओं के साथ याद किया जाता है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा।

भारत की सहस्र शताब्दी यात्रा में इस सहयात्री प्रजाति को एक साथ एक अलहदा कौम, बाहरी हमलावर, शत्रु शासक, मलेच्छ और गंगा-जमुनी तहज़ीबी विरासत के समानांतर वारिस के रूप में भी देखा जाता है। विश्व के लिए यह दस सदी पुरानी संग-यात्रा भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक संरचना का किसी विरोधाभासी चमत्कार से कम नहीं है! इस चमत्कार के विलुप्त होने की नितांत संभावना नहीं है। यह चमत्कार भारत के चरित्र और अस्तित्व का पर्याय बन चुका है।

पर्यटकों की नृशंस हत्या का मूल सूत्रधार कौन है, यह गहन जांच के बाद ही पता चलेगा। वैसे, 2019 में चुनावों से चंद महीने पहले हुई पुलवामा त्रासदी के असली सूत्रधार को लेकर छह वर्ष बाद भी विवादों की धुंध छाई हुई है। पुलवामा विस्फोट में अर्धसशस्त्र बलों के करीब 40 जवान शहीद हुए थे।

जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक के वक्तव्यों से जनित शंकाओं का मोदी+शाह सत्ता प्रतिष्ठान आज तक माकूल समाधान करने में विफल रहा है। रोचक तथ्य यह है कि उनके द्वारा उद्घाटित चंद तथ्य मोदी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन, उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। आखिर क्यों नहीं? इस प्रश्न की उत्तरहीनता कई प्रकार के संदेहों को जन्म देती है। यह जानना भी जरूरी है कि मलिक भाजपा के ही वरिष्ठ नेता रहे हैं।

बिहार चुनाव के चंद महीने पहले, 22 अप्रैल को हुई पहलगाम त्रासदी की घटना भी शंका-आशंका मुक्त नहीं रह जाती है। दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सभा में उपस्थित रहने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने बिहार में आयोजित सार्वजनिक सभा में दहाड़ मारना जरूरी समझा; पहले हिंदी में गरजे, फिर अंग्रेजी में (क्या सभा के लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती थी? क्या मोदीजी के सामने तमिल या मलयाली बैठे हुए थे?)। चुनावों के चंद महीने पहले ही पुलवामा और पहलगाम त्रासदियों की घटनाएं ‘विचित्र संयोग’ के संकेत देती हैं। भविष्य में स्वतंत्र राजनैतिक इतिहासकार ही इस ‘अजीबो-गरीब विचित्रता’ की असलियत सामने ला सकेंगे।

अलबत्ता, अगस्त 1947 में दो कौमों की कोख से जन्मे पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान के मध्य तलवारें खिंच चुकी हैं। कश्मीर घाटी से सटे पाक अधिकृत कश्मीर (पी.ओ.के.) क्षेत्र में आतंकियों को सबक सिखाया जा सकता है। 2019 से भी बड़ी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के ताजा तेवरों में यह मंसूबा झलकता है। सियासत में कुछ भी मुमकिन है। वैसे जुमला है ही: मोदी है तो मुमकिन है!

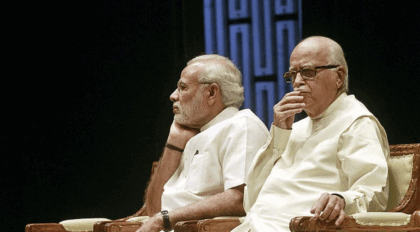

वास्तव में, कश्मीर की गुत्थी सुलझने के स्थान पर और अधिक उलझती जा रही है। उम्मीद थी कि संविधान के अनुच्छेद 370 की समाप्ति और कश्मीर के विभाजन के पश्चात समस्या का समाधान निकल आएगा। संविधान में प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त भी हुआ, कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा भी छिना, और लद्दाख के अलग होने के बावजूद कश्मीर समस्या यथावत है। मोदी+शाह जोड़ी बार-बार पुरजोर शब्दों में दोहराती रही है कि ‘आतंकवाद की कमर’ तोड़ी जा चुकी है। 2016 में नोटबंदी के साथ ही कमर टूट चुकी थी। रही-सही कसर केंद्रशासित राज्य बनने से पूरी हो चुकी है।

सारांश में, जम्मू-कश्मीर से सभी प्रकार के आतंकवाद का सफाया किया जा चुका है-आंतरिक व बाहरी। कभी घाटी में पत्थरबाजी हुआ करती थी, विदेशी आतंकियों का बोलबाला था, स्थानीय मकान उनकी पनाहगाह बने हुए थे। लेकिन, उपराज्यपाल व्यवस्था के अंतर्गत अमन-चैन की शहनाई गूंज रही है। कश्मीरियों को आर्थिक विकास चाहिए। चुनाव भी हुए। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार भी बनी है। उससे पहले भाजपा ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार भी चलाई थी।

ऐसा भी वक्त आया जब घाटी के सभी वरिष्ठ नेता जेलों में रहे या नजरबंदी में। ऐसे संकेत मिलने लगे थे कि कश्मीर समस्या का हल निकलने जा रहा है। घाटी को रेल लिंक से जोड़ा गया, पंचायत चुनावों के माध्यम से लोकतंत्र को तलहटी तक पहुंचाने के प्रयास हुए, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने पैदल यात्रा भी की। संक्षेप में, कश्मीर को शेष भारत से ‘कनेक्ट’ करने की सरकारी और गैर-सरकारी स्तरों पर अनेक कवायदें होती रही हैं। मगर, आतंकवाद ने हर बार दिल्ली को ‘गच्चा’ ही दिया।

देश का सरकारी नारा ‘कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है’ दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में गूंजता रहा है; यह सिलसिला जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जारी है। इसके साथ ही जारी है दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास, खुला युद्ध, छाया युद्ध (प्रॉक्सी वॉर), झड़पें और आतंकवाद। याद करें, देश के तत्काल विभाजन के बाद पाकिस्तान ने 1948 में कबाइली पोशाक में कश्मीर को हड़पने की कोशिश की थी। इसके बाद सैन्य तानाशाह अय्यूब के नेतृत्व में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ, जिसकी परिणति 1965 का युद्ध था। उस जंग में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1971 में भी दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध हुआ। हालांकि, इस युद्ध से पाकिस्तान का ही विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ।

इसके साथ ही इस अवधारणा को गहरा आघात लगा कि धर्म-मजहब किसी भी राष्ट्र को एकजुट रखने की गारंटी है। जब सातवें दशक में सैन्य तानाशाह जिया-उल-हक ने लोकतंत्र का गला घोंटकर बर्खास्त राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी, तब उनके शासनकाल में घाटी में ‘प्रॉक्सी वॉर’ शुरू हो गया। सरहद पार से समय-समय पर सैकड़ों घुसपैठिए कश्मीर सहित भारतीय सीमा में पहुंचाए गए। आतंकवादी वारदातें बढ़ने लगीं। जिया का मकसद भारत में अशांति फैलाना और उसे अस्थिर बनाए रखना था। लेकिन, पाकिस्तान इसमें भी नाकाम रहा।

लेकिन इस्लामाबाद के शासक खामोश नहीं बैठे। भाजपा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुशर्रफ ने गुपचुप तरीके से ‘करगिल लड़ाई’ (जुलाई 1999) शुरू कर दी। इस गुपचुप रणनीति में भी पाक सैनिक नेतृत्व नाकाम रहा। दिलचस्प तथ्य यह है कि मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अंधेरे में रखा था। भारत की निरंतर सद्भावनाओं के बावजूद कश्मीर का अस्थायी या स्थायी हल नहीं निकला। यही वजह है कि कश्मीर अब भी अशांत है और हिंसा में झुलस रहा है।

आखिर क्यों? यह बड़ा सवाल है। यदि वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से सोचें तो भारत और पाकिस्तान के शासकों ने कश्मीर भूभाग को धर्म-मजहब, शासन और कानून के शासन की दृष्टि से ही देखा है। यह सिलसिला सामंती काल (राजा हरि सिंह) से लेकर लोकतांत्रिक व फौजी काल तक चला आ रहा है। दोनों देशों के हुक्मरानों ने कश्मीरी जनता के दिल की धड़कनों और दिमाग के वैचारिक कोलाहलों की अनदेखी की। इतिहास में किसी भी राष्ट्र की जनता की अस्मिता-निर्मिति में धर्म-मजहब के अलावा इतिहास, साहित्य, भाषा, पोशाक, जीवन शैली, परंपराएं, रीति-रिवाज, खान-पान, भौगोलिक संसार के साथ भावनात्मक संबंध, आर्थिक व राजनैतिक महत्त्वाकांक्षाएं, अस्मिता बोध की रक्षा जैसे तत्त्व महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं।

यदि धर्म-मजहब ही निर्णायक कारक होता तो पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान का जन्म ही इस्लाम मजहब के नाम पर हुआ था। यह तो किस्सा रहा 1971 का। लेकिन, क्या बात है कि 2025 में बलूचिस्तान इस्लामाबाद से अलग होने के कगार पर खड़ा है, जबकि दोनों जगह सुन्नी समुदाय बहुसंख्यक है। तत्कालीन पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) में भी सुन्नी बहुसंख्यक थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी तनातनी मची हुई है। इस्लामाबाद और काबुल, दोनों ही जगह प्रधानता सुन्नियों की है। यह लेखक दोनों देशों की पत्रकारीय यात्राएं कर चुका है।

इससे आगे बढ़ें। ईरान और इराक, दोनों ही देश शिया प्रधान राष्ट्र हैं। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में दोनों देशों के बीच लगभग एक दशक तक युद्ध चला। इसी प्रकार, इराक और तुर्की के शासकों के लिए जनजाति कुर्द मुस्लिम ‘सिरदर्द’ बने हुए हैं। क्या वजह है कि कनाडा का फ्रेंच भाषी क्षेत्र (मॉन्ट्रियल-क्यूबेक) मुख्यभूमि से अलग होना चाहता है? दोनों ही जगह कैथोलिक समुदाय के लोगों की बहुतायत है। स्पेन में भी ‘कैटलान राष्ट्रवाद का आंदोलन’ उभार पर है। इसके लोग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर चुके हैं। क्या आयरलैंड ब्रिटेन से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होना चाहता है? ब्रिटेन से अलग स्कॉटलैंड की स्वतंत्र संसद और झंडा हैं। 1991 में सोवियत यूनियन के बाद कई मुस्लिम देश अस्तित्व में आए हैं। वर्तमान रूस में भी चेचनिया युद्ध चल चुका है।

इत्तफाक से, एक दफा पाकिस्तान की यात्रा के दौरान इस पत्रकार को इस्लामाबाद में पाक अधिकृत कश्मीर के पत्रकारों से बातचीत का मौका मिल चुका है। हुआ यह कि चंद पत्रकारों के साथ यह पत्रकार बैठा हुआ था। नाम पूछने पर मालूम हुआ कि उनमें से कोई मोहम्मद राठौड़ है, किसी का उपनाम चौहान है। कुरेदने पर बताया कि उनके पूर्वज कश्मीर में राजस्थान से आए थे। यह पत्रकार भी राजस्थान से है। बताने पर वे खुश हुए और खुलकर बात करने लगे।

मुजफ्फराबाद के पत्रकारों का कहना था कि जब वे मैदानी पाकिस्तान के शहरों (रावलपिंडी, लाहौर, कराची, सिंध, हैदराबाद, मुल्तान आदि) में जाते हैं तो उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। हमें दोयम दर्जे का शहरी माना जाता है। सुन्नी मुस्लिम होने के बावजूद हमारे साथ दोगला व्यवहार होता है। पत्रकारों ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, और न ही भारत के साथ।

आजाद कश्मीर के कश्मीरी दोनों कश्मीरों के एकीकरण के पक्ष में हैं। एकीकृत कश्मीर को ‘स्विट्जरलैंड’ बनाना और भारत व पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते रखना चाहते हैं। दोनों ही देश हमें संरक्षण दे सकते हैं। पर्यटकों से तीनों पक्षों (भारत, पाकिस्तान और एकीकृत कश्मीर) को फायदा होगा। जब इस पत्रकार ने पूछा, ‘क्या यह मुमकिन है?’ उनका जवाब था, ‘आसान नहीं है। मगर, ऐसा देर-सबेर होकर रहेगा।’

पत्रकारों का यह भी कहना था कि अब पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान के वजूद से जुड़ चुका है। बांग्लादेश के बन जाने के बाद तो इस्लामाबाद हमें हर कीमत पर अपने नियंत्रण में रखना चाहेगा। यदि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल गया तो सिंध नहीं बचेगा। पंजाबियों का दबदबा पूरे मुल्क पर है। फौज में भी प्रमुखता पंजाबियों की है। पत्रकारों की नजर में दोनों कश्मीरों का एक होना ही अमन का रास्ता है।

इसी से मिलते-जुलते जज्बात भारतीय कश्मीरियों के संदर्भ में कम-अधिक कहे जा सकते हैं। इस पत्रकार को जम्मू, घाटी और कारगिल तक जाने के अवसर मिलते रहे हैं। यदि कश्मीरियों के दिल-दिमाग में पैठ बनाई जाए तो कुछ ऐसी ही आवाजें अलग-अलग ढंग से सुनने को मिलेंगी। एक सच्चाई यह भी है कि वे आतंकियों से आजिज आ चुके हैं। शेष भारत के साथ समान अवसर व व्यवहार चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ तो हरगिज नहीं रहना चाहते हैं।

कश्मीरियों में पाकिस्तान की छवि विकृत हो चुकी है। वजह है, पाकिस्तान में फौजी शासन, माली हालत, शिया-सुन्नी का झगड़ा, तालिबानी प्रभाव, मुस्लिम देशों की खैरात पर निर्भरता, कादियानी, अहमदिया जैसे मुस्लिम समुदायों को काफिर या गैर-मुस्लिम मानना। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि वे भारत के साथ मिलना चाहते थे। लेकिन, वे मुजफ्फराबाद से अच्छी स्थिति श्रीनगर घाटी में देखते हैं।

यह पत्रकार जहां तक अपने अनुभवों और अवलोकन से समझ सका है, श्रीनगर और नई दिल्ली के बीच परस्पर विश्वास की गहरी खाई रही है। सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, उसने कश्मीरियों के विश्वास को जीतने की कोशिश जितनी करनी चाहिए थी, उतनी नहीं की। ‘कश्मीर फाइल्स’ जैसी फिल्मों से स्थिति और बिगड़ी है। निश्चित ही, घाटी में पाक समर्थक और अलगाववादी तत्त्वों की मौजूदगी से इंकार नहीं किया जा सकता।

लेकिन, घाटी के संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को शक के खूंटे से बांधकर देखना भी तो दिल्ली के शासकों में भरोसे को नहीं जगाता है। यदि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की यात्रा के स्थान पर घाटी की यात्रा की होती तो विश्वास और सहानुभूति को अवसर मिलता। मगर, भाजपा नेतृत्व की आदत ‘आपदा में अवसर’ की तलाश करना है। यह आदत वैसी है, जब अकाल के समय व्यापारी वर्ग मुनाफे पर गिद्ध दृष्टि जमाए रखता है।

क्या यह सही नहीं है कि कोविड काल में कॉरपोरेटपतियों की तिजोरियां भरी थीं? प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र-राज्य की मूल भूमिका से परिचित होना चाहिए। मणिपुर अशांत बना हुआ है। मोदी जी वहां जा नहीं सके हैं। उनके इस हठीले रुख से नई दिल्ली और इम्फाल के बीच भरोसे का विस्तार होगा या यह सिकुड़ेगा? आज यही सवाल कश्मीर घाटी के संदर्भ में और अधिक ज्वलंत हो गया है।

और अंत में, लगता तो यही है कि दोनों देशों के शासक वर्गों ने धर्म-मजहब और कानून-व्यवस्था-सुरक्षा के नाम पर दोनों तरफ के कश्मीरों को ‘सत्ता प्रयोगशाला’ बना रखा है। इस प्रयोगशाला में समय-समय पर सत्ता में बने रहने के नए-नए रसायन तैयार किए जाते हैं। नए-नए नैरेटिव ईजाद कर मासूम जनता को परोस दिए जाते हैं। दोनों तरफ की जनता धर्म-मजहब के बाड़े में भ्रमित होकर जीती रहती है।

इस दफा निश्चित ही भारत का सत्तारूढ़ वर्ग और पॉलिटिकल क्लास के लिए अग्निपरीक्षा का समय है। चैनलों पर हिंदू-मुसलमान के आख्यान को प्रोत्साहित करना कालांतर में आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। इससे समाज का और अधिक ध्रुवीकरण होगा। पर, ऐसे ही अवसर विश्वास अर्जन की भूमिका भी निभा सकते हैं। अब यह शासक वर्ग पर निर्भर है कि वह कौन-सा विकल्प चुनता है?

(रामशरण जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)