हमारे समय के सर्वकालिक महान विचारक कार्ल मार्क्स का कथन है, “इतिहास अपने को दोहराता ज़रूर है, पर पहली बार त्रासदी के रूप में और दूसरी बार प्रहसन के रूप में।” यह पहली बार की त्रासदी और दूसरी बार का प्रहसन हम हर वर्ष 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के अवसर पर देख सकते हैं।

हर रंग-रूप के वामपंथी, दक्षिणपंथी और विभिन्न रूपों के अंबेडकरवादी हर साल कहीं घूरे में पड़ी अम्बेडकर की तस्वीर, मूर्ति या उनकी पुस्तकें निकालते हैं। उन्हें झाड़-पोंछकर माला-फूल, अगरबत्ती और धूप दिखाते हैं, उनका स्मृति पाठ करते हैं, और फिर उन सबको उसी घूरे में फेंककर साल भर के लिए सो जाते हैं।

यह सब कुछ उसी तरह होता है, जैसे कायस्थ समाज दीपावली के एक-दो दिन बाद अपने आराध्य चित्रगुप्त की तस्वीर निकालता है, उनकी किताबों और कलम-दवात पर फूल-माला चढ़ाकर पूजन करता है, और फिर साल भर के लिए उन्हें भूल जाता है। वास्तव में, आज के दलित आंदोलन की दशा और दिशा को बताने के लिए इससे सटीक कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता।

भारतीय जाति व्यवस्था हमेशा से एक जटिल पहेली रही है और आज भी इसके सूत्रों व सिरों की तलाश जारी है। अनेक लेखकों और विचारकों ने इसे समझने-जाँचने की भरपूर कोशिश की है, जो आज भी जारी है, विशेष रूप से दलितों और उनके आंदोलनों की दशा और दिशा के बारे में।

सुभाष गताडे, एक मार्क्सवादी कार्यकर्ता और विचारक, ने समकालीन और अतीत के दलित आंदोलनों पर बहुत ही बेहतरीन काम किया है, विशेष रूप से आज के दलित आंदोलन में अम्बेडकर की विरासत के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर। इस संदर्भ में उनकी दो पुस्तकें-‘बीसवीं सदी में डॉ. अंबेडकर का सवाल’ और ‘चार्वाक के वारिस’-उल्लेखनीय हैं। इन दोनों पुस्तकों में कई विचारोत्तेजक सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की गई है।

पहली पुस्तक पूरी तरह अंबेडकरवादी राजनीति और उसके भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित है, जबकि दूसरी पुस्तक में दलित आंदोलन के साथ-साथ आज के कई समकालीन विमर्शों पर भी चर्चा है। फिर भी इसका मुख्य स्वर आज के दलित आंदोलन की दशा और दिशा पर ही केंद्रित है।

पहली पुस्तक इस मामले में बेजोड़ है कि इसमें दलित राजनीति के संदर्भ में कई ऐसे अछूते मुद्दे उठाए गए हैं, जिन्हें आज के दलित विचारक आमतौर पर उठाने से परहेज करते हैं। विशेष रूप से, इस पुस्तक में ‘दलित पूँजीवाद’ का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। इसका अर्थ यह है कि दलित विचारकों का एक वर्ग यह मानता है कि दलितों को भी पूँजीपति बनना चाहिए और अपने अडानी-अंबानी पैदा करने चाहिए।

लेख ‘मनु से विद्रोह: पूँजी के चरणों में दंडवत-दलित पूँजीवाद के बारे में कुछ बातें’ (पृष्ठ संख्या 54-88) में लेखक ने चंद्रभान प्रसाद जैसे कई दलित चिंतकों द्वारा प्रसारित इस विषय पर अपनी राय रखी है। वे बताते हैं कि दलित पूँजीवाद ‘एक मिथक’ है, जो उनकी समानता और शोषण के खिलाफ उनकी रक्षा करने में हमेशा विफल रहेगा, क्योंकि पूँजीवाद स्वयं शोषण का औज़ार है। उन्होंने इस संदर्भ में अमेरिका के अश्वेत पूँजीवाद से तुलना करते हुए लिखा है कि वहाँ का अश्वेत पूँजीवाद किस तरह अश्वेतों के ही शोषण का यंत्र बन गया। लेखक ने इन मुद्दों को बहुत ही सारगर्भित और विस्तार से अपने लेख में उठाया है।

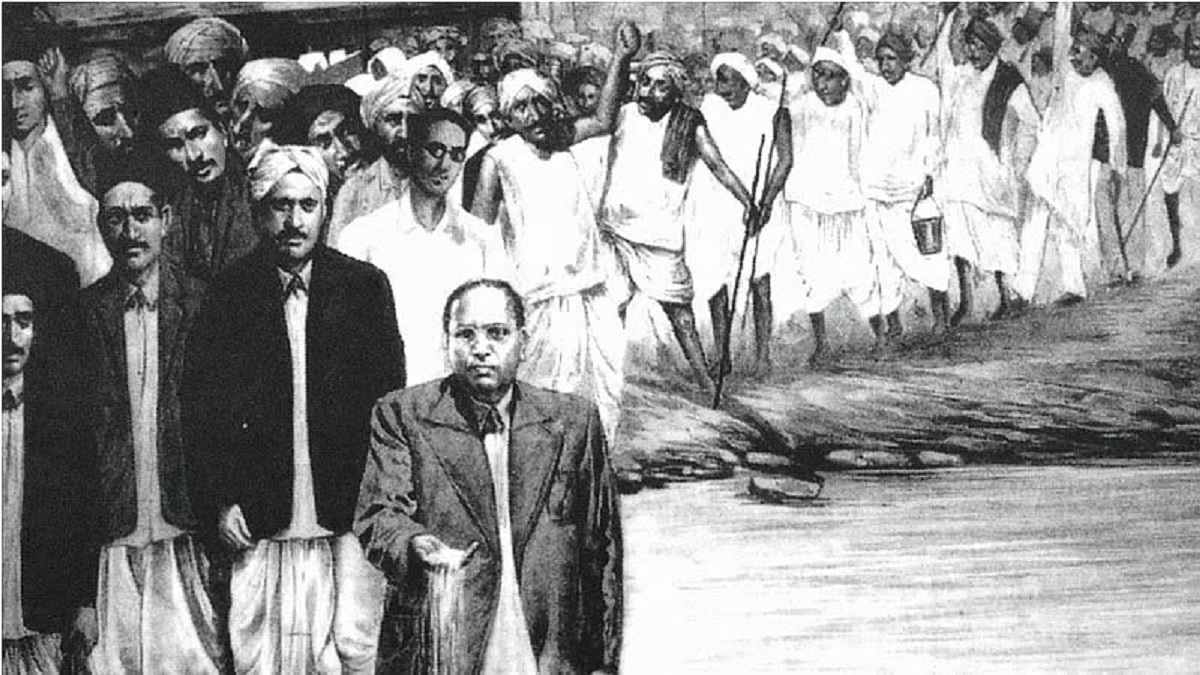

इसी पुस्तक में उनका एक अन्य महत्वपूर्ण लेख ‘स्मृति में महाड़: जब पानी में आग लगी थी’ है। दलितों को पूरे महाराष्ट्र में कुओं-तालाबों से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। 19-20 मार्च, 1927 को अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के महाड़ में चावदार तालाब से अपने हजारों समर्थकों के साथ पानी पिया और अस्पृश्यता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूँक दिया। यद्यपि यह कार्य सांकेतिक था, लेकिन इसके पक्ष-विपक्ष में देशव्यापी प्रभाव पड़ा था।

गताडे लिखते हैं, “यह गौरतलब है कि पश्चिमी भारत के सामाजिक आंदोलनों में ‘महाड़ क्रांति’ के नाम से जाने जाने वाले चावदार तालाब के ऐतिहासिक सत्याग्रह और उसके दूसरे दौर में ‘मनुस्मृति दहन’ की चर्चित घटना को दलित-शोषितों के विमर्श में वही दर्जा प्राप्त है, जो फ्रांसीसी क्रांति की यादगार घटनाओं से संबंधित है।” आज से करीब एक शताब्दी पहले हुई इस ऐतिहासिक और युगांतरकारी घटना को भुला देना क्या आज के दलित विमर्श का स्मृति-लोप नहीं है? लेखक इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाते हुए इसे समकालीन दलित विमर्श की दिशा और दशा से जोड़ते हैं।

इसके अलावा, पुस्तक में अन्य कई महत्वपूर्ण लेख हैं, जैसे ‘दलित और हिंदुत्व के अंतर्संबंधों पर एक नज़र’ और ‘जाति का विध्वंस: नई ज़मीन तोड़ने का वक्त।’ उनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक ‘चार्वाक के वारिस’, जो 2017 में प्रकाशित हुई, आज तक हर साल कम-से-कम इसके दो संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। यह समकालीन विमर्शों पर अत्यंत पठनीय और महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो हमें झकझोरती भी है और चिंतन करने को विवश करती है। इसमें सम्प्रदायिक फासीवाद और उससे उत्पन्न पिछड़ी मूल्य-मान्यताओं, विशेष रूप से अंधविश्वासों का, न केवल भारत में बल्कि पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में आज के दौर में भारी फैलाव का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही नवउदारवादी पूँजीवाद के अंतर्संबंधों पर भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है।

इसके अलावा, पुस्तक में समकालीन दलित आंदोलन, साहित्य में दलित विमर्श, और अस्मिता की राजनीति की संभावनाओं व सीमाओं पर भी गंभीर दृष्टि डाली गई है। ‘हेडगेवार-गोलवलकर बनाम अम्बेडकर’ और ‘नेहरू, अम्बेडकर और बहुसंख्यकवाद की चुनौतियाँ’ जैसे महत्वपूर्ण लेख भी हमें विमर्श के लिए प्रेरित करते हैं।

वामपंथ और दलित आंदोलन के अंतर्संबंधों, ‘जय भीम’, ‘लाल सलाम’ जैसे नारों की भी विस्तृत चीर-फाड़ की गई है। इन दोनों पुस्तकों में कुछ बातें मुझे बहुत आकर्षित करती हैं, विशेष रूप से उनकी समकालीनता। पहली पुस्तक 2014 में प्रकाशित हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रकाशन बंद होने के कारण इसका कोई नया संस्करण आज तक नहीं आ सका। दूसरी पुस्तक 2017 में प्रकाशित हुई और इसके नए संस्करण लगातार प्रकाशित हो रहे हैं।

दोनों पुस्तकों में लेखक ने दलित राजनीति में अस्मिता और पहचान के विमर्शों पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे, वे आज भी सटीक बैठते हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार विधानसभा चुनावों में दलित पार्टियों और दलों की भारी हार, संघ परिवार के फासीवाद को दलित समाज का भारी समर्थन, और दलितों का हिंदूकरण जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आकर खड़े हो गए हैं। इन्होंने न केवल अस्मिता और पहचान की राजनीति पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए हैं, बल्कि उनके व्यापक सांस्कृतिक बदलाव की भी माँग की है।

दुर्भाग्यवश, सपा-बसपा जैसी पार्टियाँ इसमें असफल रहीं और वह स्थान हिंदुत्व की राजनीति ने भर लिया। कई दलित विचारक भले ही ‘महिषासुर बलिदान दिवस’ जैसे उत्सव जेएनयू जैसे सुरक्षित स्थानों पर मनाएँ, लेकिन आज की सच्चाई यह है कि दलितों की भारी भागीदारी ‘दुर्गा पूजा’ जैसे हिंदुत्ववादी पर्वों में बढ़ रही है। वास्तव में, यह नई परिघटना दलित आंदोलन की पराजय और संघ परिवार की राजनीति की विजय है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन दुर्भाग्य से दलित आंदोलन में अभी इसकी शुरुआत तक नहीं हुई है।

अम्बेडकर ने इस ज़मीन को तोड़ने की कुछ कोशिशें ज़रूर कीं, परंतु वे भी जल्दी ही राजनीति के कुचक्रों में उलझ गए। यही कारण है कि उनकी बनाई कई पार्टियों के सदस्य महाराष्ट्र में शिवसेना जैसे हिंदुत्ववादी दलों के दलदल में समा गए। आज अम्बेडकर की मूर्ति पूजा और किताब पूजा से ऊपर उठकर इन मुद्दों पर उनका भी मूल्यांकन करना होगा। उत्तर भारत में कांशीराम और मायावती ने दलित राजनीति की जो नई ज़मीन तोड़ने की कोशिश की थी, वह भी आज मूर्ति पूजा और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। क्या आज इसके विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है?

सुभाष गताडे भी अपनी दोनों पुस्तकों में इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं कि अस्मिता और पहचान की राजनीति की अपनी कुछ सीमाएँ हैं, जो अब बहुत आगे कदापि नहीं जा सकतीं। अगर आंदोलन को नई ज़मीन तोड़नी है, तो इन प्रश्नों पर खुलकर चर्चा करनी होगी। दुर्भाग्य यह है कि दलित आंदोलन अभी भी किसी तरह के आत्म-विश्लेषण के लिए तैयार नहीं है। कला, साहित्य, और संस्कृति, विशेष रूप से दलित साहित्यिक विमर्श के हालात और भी खराब हैं।

वास्तव में, निजी पीड़ाओं की अभिव्यक्ति की भी कुछ सीमाएँ होती हैं। हमें यह भी मानने में कोई गुरेज़ नहीं होना चाहिए कि दलित साहित्यकारों की यह शायद पहली पीढ़ी है, जिसने साहित्य में हस्तक्षेप किया है। उनकी वर्तमान और विगत की पीड़ाओं की स्मृतियों को हमें समझना चाहिए, परंतु कभी-कभी यह साहित्य सृजन में गंभीर बाधा भी बन जाती है, क्योंकि साहित्य में किसी तरह के आरक्षण का कोई स्थान नहीं है। सकारात्मकता ही श्रेष्ठ साहित्य का सृजन कर सकती है। केवल निजी पीड़ाएँ साहित्य को बहुत आगे नहीं ले जा सकतीं। यह कटु सत्य हमें स्वीकार करना होगा।

अंत में, ‘चार्वाक के वारिस’ पुस्तक के बारे में लेखक के एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद से मैं इस विश्लेषण को फिलहाल समाप्त करता हूँ, जो अभी लंबे समय तक जारी रहेगा: “विचार जब जनसमुदाय द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, तब वे एक भौतिक शक्ति बन जाते हैं। कितनी दुरुस्त बात कही थी मार्क्स ने। अलबत्ता, यह स्थिति बिल्कुल विपरीत अंदाज़ में हमारे सामने प्रकट हो रही है। जनसमुदाय उद्वेलित भी है, आंदोलित भी है, एक भौतिक ताकत के रूप में संगठित रूप में उपस्थित भी है। फर्क बस इतना है कि उसके जेहन में मानवमुक्ति का फलसफा नहीं है, बल्कि ‘हम और वे’ की वह सियासत है, जिसमें धर्मसत्ता, पूँजीसत्ता और राज्यसत्ता के अपवित्र गठबंधन के लिए लाल कालीन बिछी है। यह सिलसिला महज़ दक्षिण एशिया के इस हिस्से तक सीमित नहीं है।”

(स्वदेश कुमार सिन्हा लेखक और टिप्पणीकार हैं)