16 अप्रैल की सुबह कोई मामूली तारीख़ नहीं थी। ये वो लम्हा था जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने अपने दरबार में एक नर्म-ओ-नाज़ुक मसले को जगह दी-मसला सिर्फ़ वक़्फ़ का नहीं था, बल्कि उस तहज़ीब का था जिसे सदियों से नज़ाकत, इंसाफ और भरोसे की जड़ों से सींचा गया था।

सुप्रीम कोर्ट की महफ़ूज़ दीवारों के अंदर जब बहस का सिलसिला शुरू हुआ, तो जैसे हर लफ़्ज़, हर दलील, हर इशारा वक़्फ़ की ख़ामोश होती तहज़ीबी सांसों को सुनने लगा। और फिर अदालत की ज़ुबान से वो सवाल निकला जिसने पूरी बहस को रूहानी गहराई बख़्श दी:

“अगर वक़्फ़ काउंसिल में हिन्दू सदस्य हो सकते हैं, तो क्या हिन्दू धार्मिक बोर्ड में किसी मुसलमान को सदस्य बनने दिया जाएगा?”

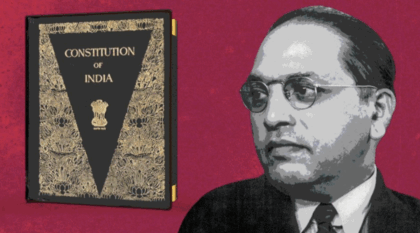

ये सवाल सिर्फ़ क़ानूनी दायरे में नहीं था- ये मुल्क की तहरीर की रगों में उतरता हुआ वो आईना था जिसमें बरसों से मुसलमानों को सिर्फ़ अपनी परछाई देखने की आदत हो गई थी। अदालत ने वो आईना सामने रख दिया, जिसमें सियासत की लकीरें और समाज की दरारें साफ़ झलक रही थीं।

दो घंटे तक चली इस सुनवाई में जब याचिकाकर्ताओं की तरफ़ से पेश हुए वकीलों ने अपने तर्कों की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कीं, तो अदालत की आंखों में सिर्फ़ कानून की नहीं, बल्कि इनसाफ़ की चमक नज़र आने लगी। हर दलील में तहज़ीब की टपकती हुई नमी थी, हर मिसाल में इतिहास की धड़कन, और हर सवाल में आने वाली नस्लों की सदा।

वहीं दूसरी ओर, सरकार की तरफ़ से पेश की गई सफ़ाई कुछ यूं थी-जैसे ज़मीन पर पड़े पुराने, धूल भरे परदे जिन्हें उठाने की कोशिश तो की गई, मगर जिनसे न कोई रौशनी आई, न कोई साफ़गोई। दलीलें ऐसे बेजान जुमले बनकर रह गईं जो न दिल को छू सकीं, न ज़मीर को तसल्ली दे सकीं।

बहस के दरमियान अदालत की नज़र उस ‘वक़्फ़ बाय यूज़र’ नामी ज़हरीले प्रावधान पर भी गई-एक ऐसा तजुर्बा जो कहता है कि अगर कोई शख़्स किसी वक़्फ़ ज़मीन पर सालों से क़ब्ज़ा जमाए बैठा है, तो उसका मालिकाना हक़ उसे सौंप दिया जाए। ये कैसा न्याय है? क्या यही वो इंसाफ़ है जो संविधान की रूह से निकला है? या फिर ये महज़ एक सियासी दस्तावेज़ है- जिसे तहज़ीब की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाया गया?

सुप्रीम कोर्ट ने इस क़ानूनी ज़हर पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि सरकार को सात दिनों का वक़्त दिया जाता है-अपने जवाब में सच्चाई, नीयत और संविधान की रौशनी लेकर हाज़िर हो।

मगर सवाल यह है कि क्या सरकार जवाब देगी? और इससे भी बड़ा सवाल-क्या मिल्लत अब भी ख़ामोश रहेगी?

क्या वक़्फ़ के नाम पर ज़मीनें लूटती रहेंगी और मुसलमान महज़ अख़बारों की सुर्ख़ियों में सिमटते रहेंगे? क्या कोई आलिम-ए-दीन, कोई तंजीम, कोई मोअतबर शख़्सियत इस अदालती रौशनी को मशाल बनाकर गली-कूचों में लेकर निकलेगी? या फिर वो मशाल भी बुझा दी जाएगी, जैसे सैकड़ों मुद्दे बुझा दिए गए?

ये लड़ाई वक़्फ़ की नहीं-ये लड़ाई उस तहज़ीब की है जो अपने अज़ीज़ों के लिए ज़मीनें छोड़ गई थी, ताकि उनकी इज़्ज़त, तालीम, इबादत और ज़िंदगी का साज-ओ-सामान बना रहे।

अगर आज ये ज़मीनें लुट रही हैं, तो सिर्फ़ ज़मीन नहीं, हमारी मिल्ली हिम्मत, हमारी सोच, और हमारी तर्ज़-ए-ज़िंदगी भी लुट रही है।

इंसाफ़ ने दरवाज़ा खोला है-अब उसमें दाख़िल होना हमारी ज़िम्मेदारी है।

अगर आज भी हम चुप रहे, तो कल हमारी आने वाली नस्लें हमारी ख़ामोशी पर सवाल उठाएंगी-

“जब अदालत बोल रही थी, तुम क्यों नहीं बोले?”

“जब ज़मीन लूटी जा रही थी, तुम अपने मकान की खिड़की क्यों बंद किए बैठे थे?”

“जब इंसाफ़ रोशनी बनकर सामने आया था, तुमने अपनी आँखें क्यों मींच ली थीं?”

“ये वक़्फ़ की पेशी नहीं, तहज़ीब की तौहीन का मुक़दमा है-अगर आज भी लफ़्ज़ों से मोहब्बत है, तो आवाज़ बनिए… वरना कल तारीख़ लफ़्ज़ों से तुम्हारा नाम मिटा देगी।”

(जौवाद हसन स्वतंत्र पत्रकार हैं।)