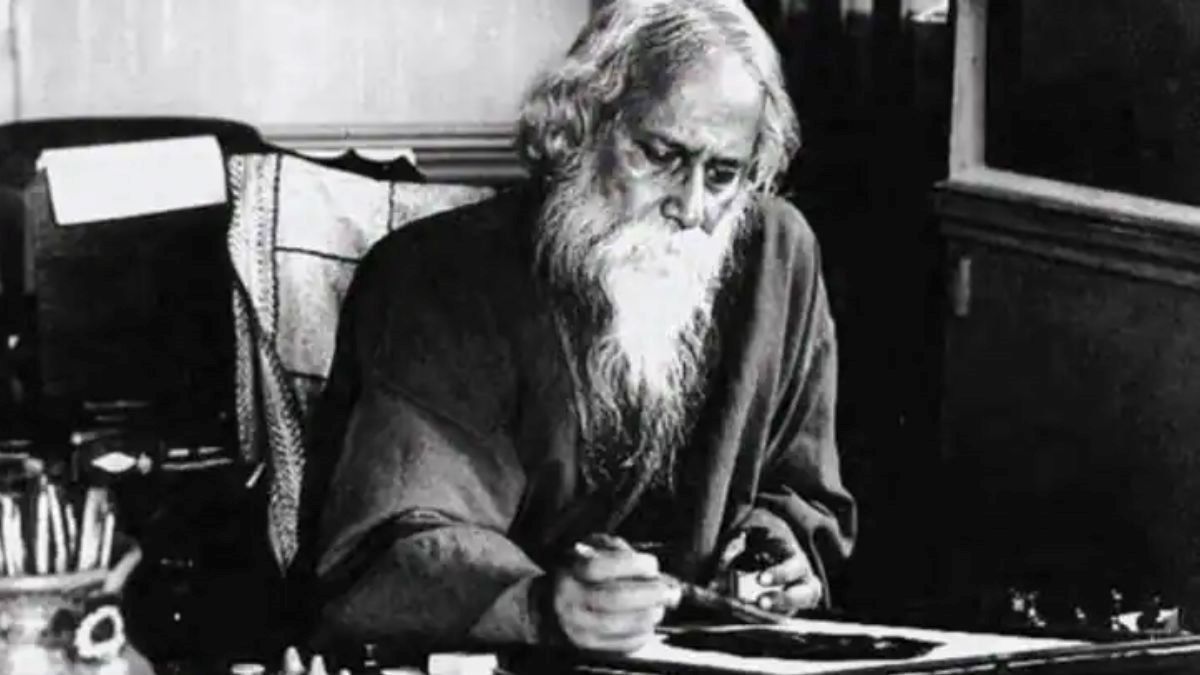

9 अप्रैल, प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना दिवस है। साल 1936 में इसी तारीख को लखनऊ के मशहूर ‘रिफ़ाह-ए-आम’ क्लब में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ था। जिसमें बाक़ायदा संगठन की स्थापना की गई। अधिवेशन 9 और 10 अप्रैल यानी दो दिन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महान कथाकार प्रेमचंद ने की। उन्होंने अपने लंबे अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रगतिशील लेखक संघ की ज़रूरत और उद्देश्यों पर रौशनी डालते हुए कहा ”हम चाहते हैं कि साहित्य केन्द्रों में हमारी परिषदें स्थापित हों और वहां साहित्य की प्रवृतियों पर नियमपूर्वक चर्चा हो, निबंध पढ़े जाएं, बहस हो, आलोचना-प्रत्यालोचना हो। तभी वह वातावरण बनेगा। तभी साहित्य में नये युग का आविर्भाव होगा।”

वहीं भाषा की समस्या पर उनका कहना था, ”आदर्श व्यापक होने से भाषा अपने आप सरल हो जाती है। जो साहित्यकार अमीरों का मुंह जोहने वाला है, वह रईसी रचना-शैली स्वीकार करता है। जो अवाम का है, वह अवाम की भाषा में लिखता है।” उन्होंने अपने वक्तव्य का समापन इन यादगार शब्दों से किया, ‘’हमारी कसौटी पर वह साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाईयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है।’’

प्रेमचंद के इस ऐतिहासिक वक्तव्य पर सज्जाद ज़हीर तो जैसे बिल्कुल फ़िदा थे। उनका इस वक्तव्य के बारे में ख़याल था, ”प्रगतिशील साहित्य आंदोलन की अपेक्षा और उद्देश्यों के संबंध में शायद इससे बेहतर चीज़ अभी तक नहीं लिखी गई है। ”प्रेमचंद द्वारा दिए गए इस बीज वक्तव्य को एक लंबा अरसा बीत गया, लेकिन आज भी यह वक्तव्य, साहित्य को सही तरह से परखने का पैमाना है। उक्त कथन की कसौटी पर खरा उतरने वाला साहित्य ही हमारा सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। यही अदब अवाम के दिल-ओ-दिमाग़ में हमेशा ज़िंदा रहेगा। उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित करता रहेगा।

प्रेमचंद एक बार प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े, तो उसी के ही हो कर रह गए। लेखकों के इस महत्वाकांक्षी संगठन के विचार और उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाने की उन्होंने गंभीरता से कोशिशें शुरू कीं। अपनी किताब ‘रौशनाई’ में सज्जाद ज़हीर ने लिखा है, ”लखनऊ कान्फ्रेंस के बाद मुंशी प्रेमचंद की आंदोलन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ गई थी। और वे अब सही मायनो में इसके मार्गदर्शक और निर्माता बन गए थे।”

सज्जाद ज़हीर का तो यहां तक कहना है कि ”वे अपनी हिंदी पत्रिका ‘हंस’ को इस नये आंदोलन का मुख-पत्र बनाना चाहते थे। उनकी यह इच्छा थी कि हमारा एक केन्द्रीय पत्र अंग्रेज़ी में बाक़ायदगी से प्रकाशित हो और देश की दूसरी भाषाओं में या तो नई प्रगतिशील पत्रिकाएं प्रकाशित हों या जो मौजूदा पत्रिकाएं हैं, उन्हीं को नया रंग दिया जाए। वे संगठन के घोषणा-पत्र तथा लखनऊ कान्फ्रेंस की व्यथा-कथा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार-प्रसार चाहते थे।”

बहरहाल, प्रेमचंद ने अपनी अदबी मैगज़ीन ‘हंस’ के जुलाई, 1936 अंक में लखनऊ राष्ट्रीय अधिवेशन में दिए अध्यक्षीय भाषण का तो हिंदी में अुनवाद प्रकाशित किया ही, साथ ही बनारस, पटना, नागपुर आदि देश के साहित्य और संस्कृति से जुड़े प्रमुख शहरों में अपने दोस्तों, हिंदी और उर्दू के साहित्यकारों को प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन से जोड़ा। वो कांग्रेस या ‘हिंदी साहित्य परिषद्’ के जलसों में जाते, तो इस आंदोलन के उद्देश्यों का बाक़ायदा प्रचार करते।

प्रेमचंद, प्रगतिशील लेखक संघ से कितने प्रभावित थे और इसके संगठन और विचारधारा को फैलाने के लिए उनके दिल में क्या-क्या योजनाएं थीं, यह सब बातें उनके एक पत्र से मालूम चलती हैं, जो उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव सज्जाद ज़हीर को लिखा था। वे उस वक़्त बनारस में थे।

अपने ख़त में प्रेमचंद लिखते हैं, ‘‘मैंने यहां एक ब्रांच क़ायम करने की कोशिश की है। तुम उसके मुताल्लिक़ जितना लिटरेचर हो वो भेज दो, तो मैं यहां के लेखकों को एक दिन इकट्ठा कर के बातचीत करूं। बनारस रूढ़िवादिता का गढ़ है। और हमें यहां गंभीर विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन दो-चार भले आदमी तो मिल ही जाएंगे। जो हमारे साथ मेलजोल कर सकें। अगर मेरी स्पीच की एक उर्दू कॉपी भी भेज दो, और इसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में हो गया हो, तो उसकी चंद कॉपियां और मेनीफेस्टो की चंद कॉपियां और मेंबरी के फार्म की चंद पर्चे और लखनऊ कॉन्फ्रेंस की कार्यवाही की रिपोर्ट वगैरह, तो मुझे यक़ीन है कि यहां शाख खुल जाएगी। फिर मैं पटना जाऊंगा। और वहां भी एक शाख़ क़ायम करने की कोशिश करूंगा। आज बाबू संपूर्णानंद से इसी के मुताल्लिक़ कुछ बातें हुईं। वो भी मुझी को आगे करना चाहते हैं। मैं चाहता था कि वो पेशक़दमी करते, मगर शायद उन्हें मसरूफ़ियतें बहुत हैं। बाबू जयप्रकाश नारायण साहब से भी बातें हुईं। उन्होंने प्रोग्रेसिव अदबी हफ़्तावार हिंदी में प्रकाशित करने की सलाह दी। जिसकी उन्होंने काफ़ी ज़रूरत बताई। अंग्रेज़ी मैगज़ीन का मस्अला भी सामने है। मैं समझता हूं कि हर एक ज़ुबान में एक-एक प्रोग्रेसिव पर्चा चल सकता है। ज़रा मुस्तैदी की ज़रूरत है।’’

प्रेमचंद के इस मुख़्तसर ख़त से हमें कई बातें मालूम चलती हैं। पहली, बनारस रूढ़िवादिता का गढ़ है। प्रगतिशील लेखक संघ का काम जब शुरू होगा, तो हो सकता है कि इसका विरोध भी झेलना पड़े। बावजूद इसके वे आश्वस्त थे कि कुछ लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे, जो हमारी मदद करें। इसके अलावा पटना में वे प्रगतिशील लेखक संघ से बाबू संपूर्णानंद को भी जोड़ना चाहते थे, लेकिन अपनी राजनीतिक व्यस्तताओं के चलते संपूर्णानंद संगठन के लिए समय नहीं निकाल पाये। अलबत्ता वे इस मुहिम की अगुवाई के लिए प्रेमचंद को ही माकूल शख़्सियत मानते थे।

प्रेमचंद के इस ख़त से यह भी मालूम चलता है कि समाजवादी लीडर जयप्रकाश नारायण भी प्रगतिशील लेखक संघ की सरपरस्ती कर रहे थे। और उन्होंने संगठन के विस्तार के लिए उन्हें कई सलाहें दीं। जिसमें एक प्रगतिशील साहित्यिक साप्ताहिक अख़बार प्रकाशित करने की सलाह भी थी। प्रेमचंद ख़ुद यह चाहते थे कि देश की हर भाषा में एक प्रगतिशील अख़बार निकले, लेकिन इसके लिए तत्परता और पूरी तैयारी के साथ काम करना होगा। यानी प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ने के बाद, इस संगठन के विस्तार के लिए पूरी गंभीरता से काम किया।

प्रेमचंद उस वक़्त न सिर्फ़ सांगठनिक दृष्टि से बेहद सक्रिय थे, बल्कि उनके लेखन में भी अब बदलाव दिखाई देने लगा था। साल 1936 वह साल है, जिसमें ‘गोदान’ जैसा एपिक उपन्यास, ‘कफ़न’ जैसी कालजयी कहानी और दिल को झिंझोड़ देने वाला आलेख ‘महाजनी सभ्यता’ उनकी धारदार क़लम से निकला। उनकी इन रचनाओं से पाठक पहली बार भारतीय समाज की वास्तविक और कठोर सच्चाईयों से सीधे-सीधे रू-ब-रू हुए। उनके इस लेखन ने भारतीय समाज को हिला कर रख दिया। तीन अलग-अलग रचनाओं में उन्होंने बिल्कुल मुख़्तलिफ़ सवालों को पाठकों के सामने रखा। ‘गोदान’ जहां भारतीय गांवों और किसान जीवन का महाआख्यान है, तो वहीं ‘कफ़न’ दलित जीवन की दर्दनाक कहानी है। अपने आलेख ‘महाजनी सभ्यता’ में उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था पर जो सवाल उठाए, वे आज और भी ज़्यादा विकराल रूप ले चुके हैं। इस ‘महाजनी सभ्यता’ की गिरफ़्त में आहिस्ता-आहिस्ता हमारा पूरा समाज आ गया है।

साहित्यिक लेखन के अलावा प्रेमचंद ‘हंस’ पत्रिका के सम्पादकीय और अपने आलेखों में भी प्रगतिशील विचारों को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रगतिशील और जनवादी विचारों को अधिक से अधिक देशवासियों तक पहुंचाना बना लिया था। लेकिन अफ़सोस ! उन्हें ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं मिली। एक गंभीर बीमारी से जूझते हुए, 8 अक्टूबर 1936 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रेमचंद को यदि और ज़िंदगी मिलती, तो निश्चित तौर पर प्रगतिशील लेखक संघ को उनकी व्यापक दृष्टि और विचारों का फ़ायदा मिलता। प्रगतिशील लेखक संघ महज़ सज्जाद ज़हीर और मुल्कराज आनंद की ही अकेली विरासत नहीं है, प्रेमचंद भी इस संगठन के रहनुमा थे। प्रगतिशील लेखक संघ का आज जो हमें स्वरूप दिखाई देता है, उसमें प्रेमचंद की रहनुमाई का बड़ा हाथ है।

(ज़ाहिद ख़ान रंगकर्मी और स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

जाहिद खान साहब अत्यंत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आलेख में सूचनाएं तो काम की हैं ही विश्लेषण भी सराहनीय है।