नई दिल्ली। साल 2024 को चुनावों का साल कहा जा रहा है। कारण यह कि इस वर्ष दर्जनों “लोकतांत्रिक” देशों में आम चुनाव होने वाले हैं। शुरुआत रविवार (सात जनवरी) को बांग्लादेश से होगी, जहां उस रोज नई संसद को चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। फिर ताइवान, पाकिस्तान, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका, यूरोपीय संघ, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, वेनेजुएला आदि से होते हुए अमेरिका की बारी आएगी। साल का अंत (अगर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने समय से पहले ही मतदान करा लेने का निर्णय नहीं लिया, तो) ब्रिटेन के आम चुनाव से होगा।

इन तमाम चुनावों में संभवतः ताइवान और मेक्सिको अपवाद हैं, जहां आम चुनाव में दांव पर महत्त्वपूर्ण नीतिगत एजेंडा लगा होगा। वरना, अन्य चुनावों के क्रम में एक बात सामान्य है-

ये कॉमन फैक्टर यह है कि इन चुनावों में मतदाताओं के सामने नीतिगत विकल्प मौजूद नहीं हैं। कम से कम आर्थिक मामलों में तो बिल्कुल नहीं। 1990 के दशक में जिस तरह बाजार कट्टरपंथ (market fundamentalism) ने पूंजीवादी देशों में अधिकांश राजनीतिक दलों या धाराओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया, उससे निकलने की कोशिशें वहां की मुख्यधारा राजनीति में होती नजर नहीं आई हैं। दरअसल, ताइवान में भी इस मुद्दे पर मतदाताओं के सामने कोई नीतिगत विकल्प नहीं है। वहां मुद्दा एक चीन नीति (One China Policy) है, इसलिए 13 जनवरी को वहां होने वाले चुनाव पर सारी दुनिया की नजर है।

राजनीति का बाजार कट्टरपंथ के शिकंजे में चले जाना 1990 के दशक में फैली एक वैश्विक परिघटना है। इसके परिणाम साल 2000 के बाद उभर कर सामने आने शुरू हुए। 2010 के दशक के मध्य में इस हकीकत से आम मतदाता भी परिचित हो गए कि वे वोट चाहे किसी को दें, वही नीतियां लागू रहेंगी, जिनका मकसद श्रम की कीमत पर पूंजी के हितों को आगे बढ़ाना है।

नतीजा हुआ कि विभिन्न देशों की कथित लोकतांत्रिक व्यवस्था में दरार पड़ने की शुरुआत हो गई। वह परिघटना इस मुकाम पर पहुंच चुकी है, जिसके बीच उन देशों में लंबे समय से मौजूद रहा लोकतंत्र का भ्रम अब टूटने लगा है। बाजार कट्टरपंथ का परिणाम मूलभूत सुविधाओं से जनता के अधिकांश हिस्सों के उत्तरोत्तर वंचित होने के रूप में सामने आया है। इस कारण आम जन में असंतोष बढ़ा है। लेकिन उन्हें यह अहसास भी हुआ है कि उनके असंतोष को आवाज देने वाली राजनीतिक शक्ति आज मौजूद नहीं है।

उधर शासक वर्गों का भरोसा जीतने की होड़ में शामिल राजनीतिक शक्तियों ने नफरती और भावनात्मक मुद्दों के जरिए लोगों को भटकाने की कोशिश की है। ऐसी शक्तियों की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच शासक वर्गों ने अपनी ताकत वैसी किसी एक पार्टी या नेता पर लगाने का दांव खेल दिया है, जो ऐसे मुद्दों को कारगर बनाने में ज्यादा सक्षम है। इसका नतीजा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सिकुड़ने या लगभग खत्म हो जाने के रूप में हमारे सामने है।

इन मिसालों पर गौर कीजिएः

- बांग्लादेश में सात जनवरी को होने जा रहे आम चुनाव का वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी- बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने बहिष्कार किया है। यह लगातार दूसरा आम चुनाव है, जिसमें सत्ताधारी अवामी लीग बिना किसी मुकाबले के विजयी होने जा रही है।

- पाकिस्तान में वहां के सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान और उनकी पार्टी को “ऐस्टैबलिशमेंट” ने चुनाव से जबरन बाहर कर दिया है। पाकिस्तान में “ऐस्टैबलिशमेंट” सैन्य और खुफिया नेतृत्व को कहा जाता है, जिसमें मोटे तौर पर आज भी देश में कायम सामंती ढांचे से आए लोग शामिल रहते हैं। इमरान खान ने इस समूह से टकराव मोल ले लिया, नतीजा यह है कि आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए उनकी पार्टी के जिन उम्मीदवारों ने परचे दाखिल किए, उन्हें अतार्किक रूप से खारिज कर दिया गया।

- भारत में अभी स्थिति उतनी खराब नहीं है। लेकिन यह आम धारणा है कि यहां भी अब चुनावों में सभी पार्टियों को समान धरातल नहीं मिलता। मोनोपॉली कायम कर चुके कॉरपोरेट घरानों का पूरा धन और प्रचार तंत्र एक पार्टी विशेष को ही उपलब्ध होता है। शिकायत यह भी है कि चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने की जिम्मेदार संस्थाएं भी उसी पार्टी की तरफ से काम करती नजर आती हैं। उसके ऊपर अब विपक्षी दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की साख पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन उनकी मांग या शिकायतों को सिरे से नजरअंदाज किया जा रहा है।

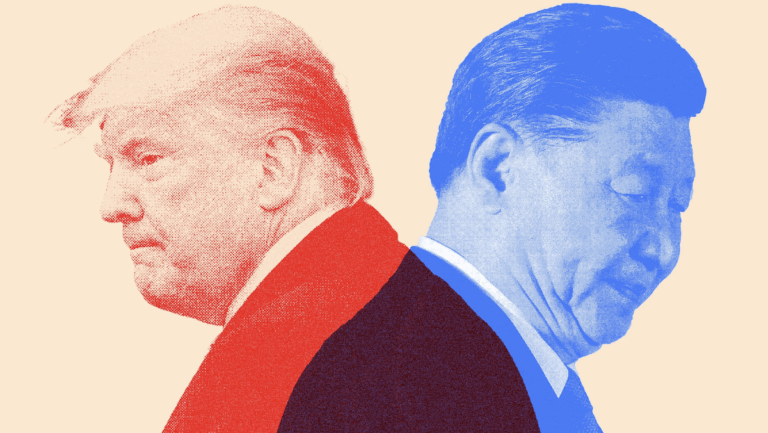

- अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को चुनाव मैदान से बाहर करने के लिए कानून को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश हो रही है। न्यायिक-प्रशासनिक कदम के जरिए दो राज्यों में उन्हें उम्मीदवार की लिस्ट से उन्हें हटा दिया गया है। अगर संघीय सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, तो फिर अनेक राज्यों में ऐसे कदम उठाकर उन्हें मुकाबले से बाहर किया जा सकता है।

तो 2024 का महत्त्वपूर्ण सवाल है कि अगर चुनाव में सभी प्रतिभागियों को समान धरातल ना मिले और चुनावों की निष्पक्षता संदिग्ध होती जाए, तो इन सबके बावजूद क्या संबंधित व्यवस्था को लोकतंत्र कहा जाएगा?

लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में प्रचारित किया जाता है कि जनता इसमें मालिक होती है। अब्राहम लिंकन की इस परिभाषा को इस सिलसिले में बार-बार दोहराया जाता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, और जनता के लिए चलने वाली व्यवस्था है।

मगर ये तथ्य गौरतलब हैं-

- लिबरल डेमोक्रेसी में कभी ये स्थिति असल में नहीं रही कि कोई आम नागरिक समान धरातल पर जाकर चुनाव लड़ सके। ऐसा करने की स्थिति में सिर्फ समाज के इलीट वर्ग के लोग ही रहे हैं।

- 20वीं के मध्य में तत्कालीन वैश्विक परिस्थितियों के बीच इलीट वर्ग से आए नेता और उनके दल अन्य मतदाताओं के सामने नीतिगत विकल्प रखते थे। मगर बाजार कट्टरपंथ यानी नव-उदारवाद के दौर में उनके बीच आर्थिक नीतियों पर आम सहमति बन गई। तब वे सामाजिक विभेदों और सांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी खास पहचान पेश करने की कोशिश में जुट गए, जिसका परिणाम नफरत फैलाने तक पहुंच गया है। इससे विभिन्न समाजों में दरारें चौड़ी हुई हैं।

- इस बीच राजनीतिक अस्थिरता से बचने की कोशिश में शासक वर्गों ने उन राजनीतिक शक्तियों को अपना उपकरण बना लिया है, जो दरारें चौड़ी करते हुए जनादेश प्राप्त करने में सक्षम हैं। उनकी राह आसान बनाने के लिए वे अपना पूरा दांव ऐसी ताकत पर लगाते हैं। जहां इसके बावजूद बात नहीं संभलती, वहां प्रतिस्पर्धी ताकतों को चुनाव मैदान से हटा देने में भी अब उन्हें कोई गुरेज नहीं है।

चूंकि 2024 चुनाव का वर्ष है, तो यह स्वाभाविक ही है कि यह संभवतः राजनीति के उपरोक्त नए स्वरूप को बेनकाब बनने का साल बने।

इस बीच जनता का एक बड़ा हिस्सा यह सोच कर बेचैन है कि लोकतांत्रिक देश में रहने के बावजूद उसकी जिंदगी क्यों मुहाल होती जा रही है? क्यों इस व्यवस्था के भीतर उनकी आवाज़ लगातार अनसुनी हो रही है और क्यों व्यवस्था के भीतर न्याय पाने की गुंजाइशें लगातार सिमटती जा रही हैं। यह संभव है कि 2024 के आखिर तक यह बेचैनी लोगों को इस हकीकत की जड़ तक जाने को प्रेरित करने लगे।

जब लोग यह प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले उनका सामना इस सच से होगा कि जिसे वे लोकतंत्र समझते रहे हैं, वह असल में एक सीमित लोकतंत्र रहा है, जो इतिहास के विकास-क्रम में एक खास मुकाम पर अस्तित्व में आया। इस सिस्टम के जरिए सामाजिक अभिजात्य वर्ग ने अपनी सत्ता को आम जन की निगाह में Legitimate (वैध) बनाने की कोशिश की। लेकिन इस व्यवस्था के केंद्र में वास्तव में आम जन नहीं थे, जैसा कि दावा किया जाता रहा है।

इस बात का प्रमाण वे अधिकार हैं, जिनका प्रावधान लिबरल डेमोक्रेसी के तहत के किया गया। अमेरिका से लेकर भारत तक के संविधान पर गौर करें, तो संवैधानिक अधिकारों की सूची में वयस्क मताधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा और संगठन बनाने की आजादी, देश के अंदर कहीं भी घूमने-फिरने या बसने की स्वतंत्रता जैसे अधिकार उनमें नजर आएंगे। लेकिन उनमें भोजन, रोजगार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतों को सुरक्षित और संरक्षित करने वाले अधिकार शामिल नहीं दिखेंगे।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ वैश्विक मानव अधिकारों का घोषणापत्र किया जा रहा था, तब वहां इस पर तीखी बहस हुई थी कि किस तरह के अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चूंकि वहां बहुमत पूंजीवादी देशों का था, इसलिए घोषणापत्र में एक से 20 अनुच्छेद तक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को शामिल किया गया। सोवियत संघ के पुरजोर प्रयासों के कारण 22 से 30वें अनुच्छेद तक सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को जगह मिल सकी।

इस भाग के तहत जो अधिकार शामिल हुए, उनमें प्रमुख हैं-

- रोजगार का अधिकार (अनुच्छेद 23)

- आराम का अधिकार (अनुच्छेद 24)

- पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार (अनुच्छेद 25)

- शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 26)

दस दिसंबर 1948 को इस घोषणापत्र को मंजूरी दी गई और उसके तुरंत बाद अमेरिका एवं अन्य पूंजीवादी देशों ने इन अधिकारों के खिलाफ बहस छेड़ दी। उन्होंने कथित रूप से मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए थिंक टैंक और संगठन बनाए, जिन्होंने मानव अधिकारों के इस हिस्से को पृष्ठभूमि में डालने तथा सिर्फ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को ही मानव अधिकार के रूप में प्रचारित करने का संगठित अभियान छेड़ा।

अमेरिका में एक ऐसा संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के नाम से बनाया गया। इस संगठन के संस्थापक एरेह नीयर ने इन अधिकारों को लिबरल, पूंजीवादी लोकतंत्र के संदर्भ में असंगत बताया था। उन्होंने कहा था- “आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की अवधारणा ठोस रूप से अलोकतांत्रिक है। इन आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को लागू करने के लिए सत्ता का तानाशाही स्वरूप संभवतः एक पूर्व शर्त है।”

तब से शुरू हुई ये बहस कभी नहीं थमी। यह जरूर हुआ कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के पक्ष में आवाज कमजोर पड़ गई। बहरहाल, यह तथ्य है कि सोवियत संघ और चीन सहित तमाम समाजवादी देशों ने अपनी व्यवस्था के अंदर इन्हीं अधिकारों को प्राथमिकता दी। परिणाम यह हुआ कि मानव विकास के पैमानों पर वहां अभूतपूर्व प्रगति हुई। उससे उनके असाधारण आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।

यह तर्क अकाट्य है कि सदियों से गरीबी और पिछड़ेपन में रहते चले आए तबकों के लिए राजनीतिक और नागरिक अधिकार किसी चमकती दुकान में रखे महंगे जेवर की तरह हैं, जिनका उपभोग करने की स्थिति में वे नहीं होते हैं। इन अधिकारों का उपभोग वे कर सकें, इसकी पूर्व शर्त यह है कि पहले उन्हें ऐसा कर सकने की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां मिलें। इसीलिए आम तौर पर मूलभूत सेवाओं और सुविधाओं से वंचित तबके लिबरल डेमोक्रेसी में अपने को स्टेकहोल्डर (हित-धारक) और नहीं मान पाते हैं। इसीलिए उन्हें भावनात्मक मुद्दों से गुमराह करना आसान बना रहता है।

यही कारण है कि सिस्टम पर शासक वर्ग का शिकंजा कस जाने के कारण आज जब लिबरल डेमोक्रेसी का ह्रास हो रहा है, तो इन तबकों की तरफ से कोई ठोस प्रतिरोध के संकेत कहीं भी नहीं नजर आते हैं। इस परिघटना का विरोध इलीट वर्ग के सिर्फ वे समूह कर रहे हैं, जो इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। यानी वे तबके जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करने में स्थिति में रहे हैं। इस लिहाज से इस संबंध में चल रही तमाम चर्चा इलीट वर्ग की अंदरूनी बहस है, जिसमें श्रमिक वर्ग के हितों की कोई चिंता नहीं है।

मतलब यह कि जिन ताकतों को सचमुच लोकतंत्र की चिंता है, उन्हें इस बहस को इलीट दायरे से बाहर निकालना होगा। पिछले 75 साल में लिबरल डेमोक्रेसी और अधिकारों की जो यात्रा रही है, उसका स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को बिना प्राथमिकता दिए राजनीतिक लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती।

दरअसल, यह लोकतंत्र मानव समाज की विकास यात्रा में एक अस्थायी मुकाम भर था। चूंकि इस व्यवस्था पर निहित स्वार्थी तबकों का कब्जा हो जाने दिया गया, इसलिए आज वे व्यवस्था की तमाम उदारता और उसके तहत उस दौर में मिले अधिकारों को समाप्त करते चले जा रहे हैं।

इस व्यवस्था की रक्षा तभी की जा सकती है, जब इस यात्रा को आगे बढ़ाने का एजेंडा आम जन के सामने रखा जाए। निर्विवाद रूप से इस एजेंडे के केंद्र में आर्थिक और सामाजिक अधिकार होंगे। यह एक तरह से लिबरल डेमोक्रेसी से सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की तरफ संक्रमण का एजेंडा होगा। जाहिर है, इस संघर्ष में उन लोगों की कोई दिलचस्पी या भूमिका नहीं होगी, जिनकी भौहें सोशलिस्ट शब्द सुनते ही तन जाती हैं। मगर अब सबके सामने चयन सोशलिस्ट डेमोक्रेसी और फासीवादी स्वरूप के सत्ता ढांचे के मध्य ही है।

(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं।)