गरीब आदमी की जिंदगी की ही बात नहीं है, बात जीवन समग्र की है। जिंदगी की बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना भारत की लोकतांत्रिक राजनीति नहीं कर पा रही है। सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीतिक पार्टियां इन चुनौतियों को महसूस भी कर पा रही हैं या नहीं?

महसूस कर भी रही हों तो भी इन चुनौतियों से जूझने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। जान-बूझकर ऐसे-ऐसे मुद्दों को उछाल रही है जिनका जीवन की वास्तविक समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है। लेना-देना है तो बस चुनाव जीतने के लिए वोटों के ध्रुवीकरण से है।

इन दिनों आजादी के आंदोलन के दिनों पर बार-बार मन लौट-लौट जाता है। आजादी के आंदोलन के दौरान विकसित जीवन-मूल्यों, शहीदों और निरंतर संघर्ष करनेवालों के त्याग को याद करना और बात है, लेकिन वर्तमान से घबराकर मन बार-बार अतीत में लौटने लगे तो यह बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए।

बार-बार जब मन अतीतमुखी होने लगता है तो फिर अतीत यात्रा की कोई सीमा ही नहीं रहती है। वर्तमान जमीन पर स्वतंत्र रूप से वास्तविकताओं से जूझ नहीं पाता है। जीवन के हाथ और साथ सिर्फ वर्तमान होता है। अतीत और भविष्य केवल आभास होते हैं। आज भी भारत का बेहतर दिल-दिमाग पुरखों के समय में समाप्त हो चुके विवादों से जूझ रहा है।

इसका एक मतलब यह है कि आजादी के आंदोलन को अभी भी मंजिल मिली नहीं है; ‘वह सुबह’ अभी नहीं आई! अभी आगे और लड़ाई है! लड़ाई किस बात की आजादी की, लोकतंत्र की और सभ्य और बेहतर समाज बनाने की।

आजादी के आंदोलन को वैश्विक परिस्थिति से तर्क और तर्क-बल मिल रहा था। भारत में शासन कर रही ब्रिटिश सत्ता अपने इलाकों में सभ्यता संघर्ष के भीतर से लोकतंत्र आकार ले रहा था। वे समझ चुके थे कि उनका बचाव सिर्फ लोकतंत्र और संविधानवाद में है।

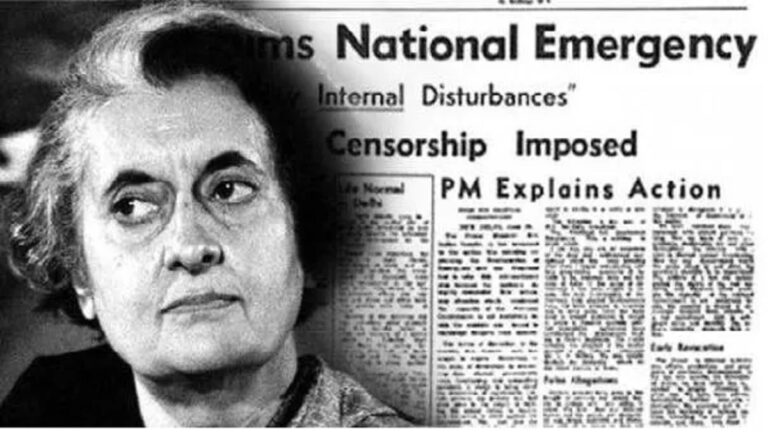

इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर होनेवाले किसी भी आंदोलन के तर्क को अस्वीकार्य करना उनके लिए कठिन होता था। लेकिन 1848 के उथल-पुथल के दौर के बाद भी लोकतंत्र पूरी तरह से संविधानवाद की स्वीकृत व्यवस्था नहीं बन पाई।

इधर भारत में 1857 ने विश्व इतिहास और वैश्विक राजनीति को एक नई सीख दे गया। 1917 और उसके फैलते प्रभाव ने लोकतंत्र-निषेध की धूर्त प्रवृत्ति को झकझोर कर रख दिया था। दो-दो विश्व-युद्धों के बाद दुनिया के अंत के परिदृश्य को आंख में बसा दिया था।

इन वैश्विक परिस्थितियों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं को झकझोर कर रख दिया था। प्रथम विश्व-युद्ध 1914-1918 के बाद 1919 में, द्वितीय विश्व-युद्ध 1939-1945 के पहले 1935 में और युद्ध के बाद 1947 में भारत के संदर्भ में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा पारित कानूनों अधिनियमों की वैश्विक परिस्थितियों को याद किया जा सकता है।

ब्रिटिश हुकूमत की चिंता में उनके बाद के भारत में लोकतंत्र और संविधानवाद की स्थापना प्रमुख रूप से शामिल थी। हालांकि उनकी इस चिंता में भारत के बिखराव (Balkanization) में पड़ जाने की आशंकाएं भी शामिल थी। निश्चित रूप से उनकी आशंकाएं अब तक निर्मूल ही साबित हुई हैं।

आगे क्या होगा! निश्चित रूप से आगे भी भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। समझ में आने लायक बात है कि क्यों प्रमुख संवैधानिक पदभार ग्रहण करने के पहले भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाये रखने की शपथ लेनी पड़ती है।

प्रसंगवश, भौगोलिक और राजनीतिक बिखराव (Balkanization) के बिना बाजार के हित में और मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए विश्व की आर्थिक शक्तियां बेचैन हो रही है।

नागरिक अधिकार के प्राप्त होने की शर्त, चाहे वह धर्म, वर्ण, जाति लिंग, नस्ल जैसी कोई भी स्थिति से संबंधित हो के बाहर के सभी जीवन प्रसंगों से राज्य का निरपेक्ष बने रहना राष्ट्र के लोगों की एकता के लिए जरूरी होता है। लोगों की, नागरिकों की एकता के अलावा राष्ट्र की एकता का क्या मतलब हो सकता है!

आजादी तो मिल गई लेकिन लोगों को लोकतंत्र का झांसा देते हुए भारत की राजनीतिक पार्टियां आज कहां-से-कहां पहुंच गई है! सत्ता के लोकतंत्र और लोगों के लोकतंत्र में कितना बड़ा फर्क पैदा हो गया है! इस फर्क को संसदीय प्रक्रियाओं से पाटने की संभावनाओं से बहुत दूर जा खड़ा हुआ है।

भारत में लोगों का लोकतंत्र लगभग असंभव हो गया है। लोकतंत्र खैराती व्यवस्था नहीं है, उद्यमशीलता का उत्सव है। जीवनयापन में आत्म-सक्षम होने का आश्वासन है। कृपा से नहीं अधिकार से शक्ति हासिल करने का उपाय है।

पिछले ग्यारह साल से लोकतंत्र को नागरिक निष्क्रियता, कह लेंगे बेरोजगारी में जीने का अभ्यास करवाया जा रहा है। ‘पचकेजिया मोटरी’ की कृपा को अधिकतर लोगों के जीवनयापन का ‘आधार’ बना दिया गया है।

दिल्ली विधानसभा का चुनाव सामने है। चुनाव में उत्तेजना और उन्माद का घनत्व थोड़ा बढ़ जाता है। थोड़ा बढ़े तो फिर भी ठीक है, लेकिन उत्तेजना और उन्माद को मतदाताओं में धर्म आधारित ध्रुवीकरण का हथियार बन जाये तो यह विनाशकारी से कम नहीं होता है।

इंडिया गठबंधन के घटक दल के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल संविधान को बचाने और धर्म निरपेक्षता के अनुपालन की प्रतिज्ञा करते दिख रहे थे। गठबंधन की गांठ को ढीला करते हुए आम आदमी पार्टी अब पुजारियों और ग्रंथियों को मासिक तौर पर पैसा देने के बात कर रही है।

संविधान के अनुसार संघ सरकार और राज्यों के सरकारों में फर्क होता है। यह फर्क शासन की सुविधा के लिए होता है। यह फर्क किसी भी सरकार को नागरिकों के साथ किये जानेवाले किसी भेद-भावमूलक और मनमाने व्यवहार की इजाजत नहीं दे सकता है।

मनमाने तरीके से राज-कोष में हाथ नहीं लगाया जा सकता है। सामान्य रूप से सरकार से जिस काम की उम्मीद नहीं की जाती है, वह सभी काम सरकार करती है, और जिस काम की उम्मीद होती है वह सब करने से परहेज करती हुई दिखती है।

पुजारियों को कुछ दिया जाना हो तो उसकी व्यवस्था स्वयं-सक्षम पूजा-स्थलों की स्वायत्त आमदनी से की जानी चाहिए। इसके लिए पूजा-स्थलों के नियामक या ट्रस्ट अधिकृत और नियमित किये जा सकते हैं। हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था हो भी।

लेकिन चुनावों के समय ऐसी घोषणा करना कि पुजारियों को पैसा सरकार से मिलेगा या इस तरह के भ्रम फैलाने का क्या औचित्य हो सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि पुजारियों को पैसा सीधे राज-कोष से दिया जायेगा। क्या राज-कोष से पैसा देने की घोषणा धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र में सरकार का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं माना जाना चाहिए?

इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है? ऐसी सार्वजनिक घोषणा से उठने वाले सार्वजनिक सवालों का सार्वजनिक जवाब लेना और देना किस संवैधानिक संस्था का दायित्व है!

राज-कोष में पैसा कैसे और कहां से जमा होता है? व्यवस्था के उत्पादक प्रसंगों से होनेवाले आय का अनुत्पादक प्रसंगों पर खर्च करने में जन्मजात विरोध होता है।

लेकिन विचित्र बात है कि भारत के राजनीतिक दलों में उत्पादक प्रसंगों से होनेवाली आमदनी को वर्तमान या भविष्य के उत्पादक प्रसंगों में खर्च किये जाने के प्रति उदासीनता और अनुत्पादक प्रसंगों पर खर्च के प्रति जबरदस्त उत्साह दिखता है।

हिसाब-किताब किया जा सकता है कि पूजा-स्थलों और राजनेताओं की मूर्तियों मंदिरों पर कितना खर्च हुआ है! कल-कारखानों पर कितना खर्च हुआ है!

किसानों का आंदोलन चल रहा है। कोई सुननेवाला नहीं है। लोगबाग रोज-रोज बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। सुननेवाला कोई नहीं। निरंतर खराब होती जा रही आर्थिक बदहाली, दिनों दिन बदतर होती जा रही जिंदगी की चिंता करने की जरूरत महसूस करनेवाला कोई नहीं!

चुनाव-दर-चुनाव भटकती राजनीतिक सक्रियता के पीछे साधारण नागरिकों के उत्थान में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शायद ही कोई दिलचस्पी बची हो। पुजारियों और ग्रंथियों को पैसा! किसानों और रोजगार-खोजियों पर पानी-प्रहार, लाठी-गोली चार्ज! कहीं किसी को कोई संकोच नहीं!

तरह-तरह के भ्रष्टाचार में गले तक डूबी राजनीतिक व्यवस्था और खासकर सत्ताधारी दलों की नजर में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता का कोई महत्व ही नहीं है! लेकिन सचेत नागरिक समाज को भलीभांति इन मामलों को समझना भी होगा और इन पर गंभीरता से सोचना तो होगा ही।

कहा जाता है कि मनुष्य ही एक मात्र प्राणी है जो रोते हुए पैदा होता है, दूसरों पर आरोप लगाते हुए जिंदा रहता है और अफसोस करते हुए मर जाता है। समझा जा सकता है कि रुदन, आरोप और अफसोस की तिकड़ी के बीच फंसे बहुत कम लोग जीवन का आनंद ले पाने की स्थिति में होते हैं।

मजा लेने की बात दीगर है! लोकतंत्र इस तिकड़ी से मुक्ति का रास्ता हो सकता है। क्या सचमुच देश तिकड़मियों, गपोड़ियों और हुल्लड़बाजों के चक्कर में फंस गया है! क्या पता!

(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)