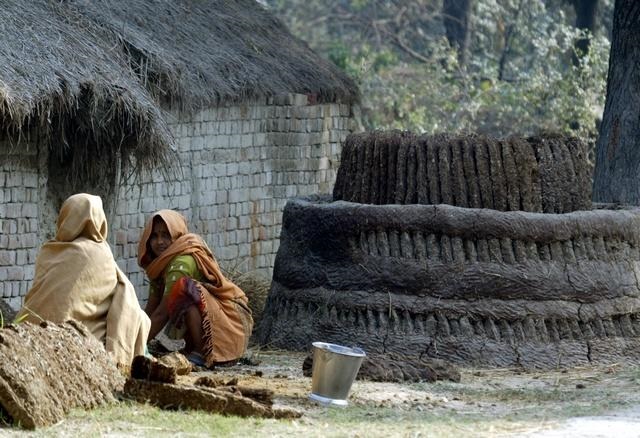

मेरा बचपन पूर्व-आधुनिक, ग्रामीण, वर्णाश्रमी, सामंती परिवेश में बीता, हल्की-फुल्की दरारों के बावजूद वर्णाश्रम प्रणाली व्यवहार में थी। सभी पारंपरिक, खासकर ग्रामीण, समाजों में पारस्परिक सहयोग की सामूहिकता की संस्थाएं होती थीं। हमारे गांव में भी पारस्परिक सहयोग और सामूहिक सहकारिता की कई संस्थाएं/रीतियां थीं। वैसे तो हर युग में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक संरचनाओं का मूल अर्थ ही रहा है। उपभोक्तावाद और व्यापारिकता गांवों में गहरी पैठ नहीं बना पाई थी। आज की तरह टेंट हाउस या बारात घर का प्रचलन नहीं था। शादी व्याह तथा अन्य काम-काजों में दूध, दही का प्रबंध पारस्परिक सहयोग से होता था। हर घर में एकाध खाट, दरी, चदरा और तकिया पर घर के किसी (प्रायः मुखिया) का नाम लिखा होता था जिससे शादी व्याह में इकट्ठा करने और लौटाने में सहूलियत रहे।

जाजिम, कनात और भोजन पकाने के हंडा, कड़ाह जैसे बड़े बर्तन कुछ ही लोगों के पास होते थे लेकिन काम सबके आते थे। सभी को सुलभ बैल से चलने वाली आटा की चक्की गांव में एकाध लोगों के पास होती थी। उपभोक्ता संस्कृति और व्यापारीकरण ने पारस्परिक सहयोग की सामूहिकता को नष्ट कर दिया। गांव में लगभग सभी के पास छप्पर (छान्ह) के मड़ई-मड़हा होते थे। छान्ह की छवाई तो खुद तथा मजदूर-मिस्त्री से करवा (छवा) लिया जाता था लेकिन उसे मुड़ेर पर रखने (उठाने) के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती थी। लोग मिलकर एक दूसरे की छान्ह उठाते थे। खैर भूमिका लंबी न खींच कर मुख्य मुद्दे पर आते हैं। यहां मैं गन्ने से गुड़ बनाने की प्रक्रिया में पारस्परिक सहयोग के सामूहिकता की बात करना चाहता हूं और यह कि यह छुआ-छूत और पवित्रता-अपवित्रता से मेरे मोह भंग कैसे निमित्त बना।

हमारे बचपन में गांव में गुड़ बनाने के लिए गन्ना पेरने का कोल्हू सबके पास नहीं होता था, वैसे भी अकेल-अकेले, अपना-अपना गन्ना काटना-पेरना और गुड़ पकाना अव्यवहारिक था। या तो किसी अपेक्षाकृत संपन्न व्यक्ति के पास कोल्हू होता था और पास-पड़ोस के कई लोग उसमें साझा होते या साझीदार चंदा करके कोल्हू खरीदते थे। सब साझीदार आपसी सहमति से तय कर लेते थे कि किस दिन किसका गन्ना कटेगा। सभी मिलकर गन्ना काटते गन्ने का ऊपरी हिस्सा (गेंड़ा) पशुओं के चारे के रूप में सब अपने घर ले जाते और निचला हिस्से (ऊख्खुड, ऊख या गन्ने) का बोझ कोल्हू पर। जिसका गन्ना होता वह या उसके घर का कोई कोल्हू में गन्ना लगाता और जिसका बोझ होता वह अपने बैल से पेरता। कोल्हूके पास ही छप्पर में गुड़ बनाने की भट्ठी गुलउर (मिट्टी के 2 बड़े-छोटे विशालकाय चूल्हों में अंदर के बड़े चूल्हे पर लोहे का बड़ा कड़ाह और बाहर के अपेक्षाकृत छोटे चूल्हे पर छोटा कड़ाह। बड़े चूल्हे के नीचे ईंधन झोकने का गौंखा (छेद) होता और छोटे से धुंआ बाहर निकलने का। ईंधन पेड़ों को सूखे पत्तों और गन्ने की सूखे पत्तियों तथा खोइया (पेरने [रस निकालने] के बाद कोल्हू से निकले गन्ने के अवशेष को धूप में सुखाकर खोइया बनाया जाता था) का होता। ये बातें इसलिए विस्तार से लिख रहा हूं कि ये अब इतिहास बन चुकी हैं।

जिसका गन्ना होता वह या उसका मजदूर हौदी से बाल्टी में रस निकालकर कड़ाह में डालता। और कड़ाह भर जाने पर गुलउर में ईंधन झोंकता। तीन तरह के गुड़ बनते थे। चकरा (चकला) में बहुत अधिक औंटाकर डाला जाता जिसका लड्डू (भेली) बनता जिसे आम तौर पर हम गुड़ कहते हैं। दूसरे तरह के गुड़ को राब (शक्कर) कहते थे जो थोड़ा-थोड़ी गीली और दानेदार होती थी, जिसका इस्तेमाल शरबत तथा खीर वगैरह बनाने और रोटी के साथ खाने में होता था और तीसरा चोटा होता था जिसके लिए रस को इतना पकाया जाता था कि वह गाढ़ा द्रव बन जाए। चोटा का प्रमुख इस्तेमाल रस और शरबत, ठेकुआ (मीठी पूड़ी) तथा चोटही जलेबी आदि बनाने में होता था। मजदूरों को नाश्ते (खरमिटाव) में कुछ चबैना/घुघुनी आदि के साथ गुड़(चोटे) का रस दिया जाता था। छोटी सी कहानी की भूमिका बहुत लंबी हो गयी कि अब कहानी बता ही देनी चाहिए।

मैं 8-10 साल का रहा हूंगा जब इस बात पर मेरा ध्यान गया कि गुड़ बनाने और भंडारण के लिए उसे रखने में जब तक श्रम की जरूरत होती थी तब तक पवित्रता/अपवित्रता और छुआ-छूत का विचार नहीं होता था। मजदूर प्रायः दलित जाति के होते थे। हमारे घर दो हलवाहे थे, लिलई चाचा और खेलावन चाचा। हम बच्चे उन्हें इज्जत से बुलाते थे और वे लोग भी हमें बहुत प्यार करते थे। लेकिन तब की सामान्य बात (नॉर्मल) यह थी कि वे हमारे बर्तन नहीं छू सकते थे। उनके अपने बर्तन थे जिनमें खाने के बाद धोकर वे पशुओं के चारा बालने/रखने के मड़हे में रखते। हलवाहे केवल हल ही नहीं जोतते बल्कि खेती और पशुओं (गाय-भैंस-बैल) की देखभाल के और भी सब काम करते। जिस बाल्टी/गगरे से वे पशुओं के नाद में पानी डालते, उनसे हम नहा नहीं सकते थे। खेत में उनके लिए हम नाश्ता (कमिटाव) लेकर जाते तो रस/शरबत/मट्ठा ऊपर से उनके बर्तन में डालते।

लेकिन गन्ना बनने की प्रक्रिया में गन्ना काटकर, छिलकर, बोझ बांधकर ढोकर कोल्हू तक वे ले आते तथा बैलों को हांककर कोल्हू में गन्ना पेरते और नाद (हौदी) से बाल्टी में रस निकालकर कड़ाह में उड़ेलते, गुलउर झोंककर गुड़ पकाते और कड़ाह से निकाल कर भेली के लिए चकले में डालते तथा जब राब या चोटा बनता तो बाल्टी से कूंडा (बड़ा घड़ा) में डालते। तब तक पवित्रता-अपवित्रता का सवाल नहीं विचारित होता था। यानि उत्पादन प्रक्रिया में जब तक श्रम करने की जरूरत होती थी तब तक छुआ-छूत की कोई बात नहीं थी लेकिन एक बार तैयार माल का भंडारण हो जाने के बाद वे उसे नहीं छू सकते थे।

यह देखकर ब्राह्मणीय पवित्रतावादी मान्यता और बर्तन के छुआछूत के प्रचलन से मेरा मोहभंग हो गया। खेत में हलवाहों को खरमिटाव (नाश्ता) लेकर जाता तो निकालकर खाने-पीने के लिए उनके मना करने पर भी वर्तन उन्हें देकर एक और वर्जना तोड़ता हल चलाने लगता। ब्राह्मण बालक को हल चलाना वर्जित था। हलवाहे मजाक में बाबा से बताने की धमकी देते थे।

(ईश मिश्रा दिल्ली विश्वविद्यालय से रिटायर्ड अध्यापक हैं।)