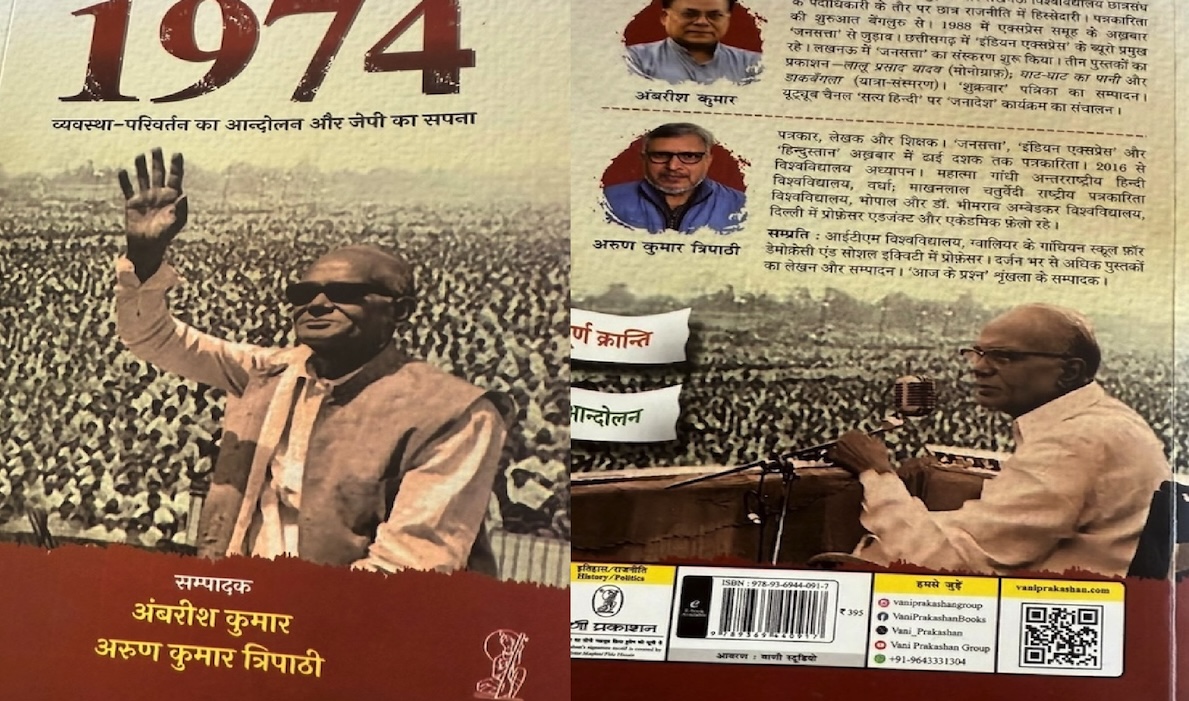

(वरिष्ठ पत्रकार अम्बरीश कुमार और अरुण कुमार त्रिपाठी ने मिलकर 1974 के जेपी आंदोलन पर एक किताब संपादित की है। किताब का शीर्षक है “1974- व्यवस्था-परिवर्तन का आंदोलन और जेपी का सपना”। किताब में लेखक द्वय ने कई लेख लिखे हैं इसके अलावा उस दौर से जुड़े या फिर उस आंदोलन से प्रेरित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और लेखकों के भी लेख इसमें शामिल हैं। किताब इमरजेंसी और जेपी आंदोलन को समझने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हो सकती है। 204 पेज की इस किताब को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस किताब में लेखक द्वय द्वारा लिखी गयी भूमिका को यहां दिया जा रहा है-संपादक)

चौहत्तर आंदोलन और उसका नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण के महास्वप्न के दो रूप हैं। एक सगुण रूप है और दूसरा निर्गुण रूप है। सगुण रूप की बहुत चर्चाएं होती हैं लेकिन निर्गुण रूप अक्सर दृष्टि से ओझल हो जाता है। उसकी दो व्याख्याएं भी हैं। एक व्याख्या उसे लोकतंत्र के लिए पोषक तत्त्व यानी खाद पानी के तौर पर देखती है तो दूसरी व्याख्या उसे फासीवाद के पोषक तत्त्व के तौर पर। चर्चा का एक पहलू उसकी विफलताओं पर केंद्रित होता है तो दूसरा उसकी सफलताओं पर। इन तमाम पहलुओं के साथ भावना और तर्क, विचार और रणनीति के माध्यम से हम पचास साल बाद उस बड़ी ऐतिहासिक घटना को देखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सबक लेने और प्रेरणा लेने का प्रयास भारतीय मानस में घुमड़ रहा है।

लेकिन उस समय भ्रष्टाचार, राजनीतिक पतन व सामाजिक- आर्थिक असमानता मिटाने और आजादी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए शुरू हुए चौहत्तर आंदोलन, बिहार के छात्र आंदोलन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन या जेपी आंदोलन या जिस किसी भी नाम से पुकारें उसके परिणामस्वरूप देश में आपातकाल लागू हुआ था और बाद में उसकी कैद से नए और ज्यादा ताकतवर लोकतंत्र का जन्म हुआ। जबकि आज देश में चल रहे अघोषित आपातकाल के दौरान लोकतंत्र निरंतर बीमार और अपंग बनाया जा रहा है पर वैसा कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा है। बल्कि आंदोलन का नाम लेते ही लोग कहने लगते हैं कि आंदोलन में तो फासीवादी ताकतें घुस जाती रही हैं। इसलिए पहले इतिहास के विश्लेषण से उनको मुक्त करो तब आंदोलन करो। यानी किसी भी आंदोलन से पहले वैसे व्यक्तियों से लड़ने की जरूरत है जिन्होंने आजादी के बाद कभी किसी आंदोलन का नेतृत्व किया हो ऐसा सत्तावादी लोगों का विश्वास है। आज देश में आपातकाल नहीं है लेकिन वह है भी।

क्योंकि सरकार उन लोगों की है जो आपातकाल से लड़ने का दावा करते हैं और अपने को लोकतंत्र का त्राता बताते हैं। आज देश में समय पर चुनाव हो रहे हैं। बल्कि अगर यह कहें कि शासक दल के अनुकूल समय पर हो रहे हैं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। उनके परिणाम भी आ रहे हैं, बल्कि यह कहें कि शासक दल के अनुकूल परिणाम आ रहे हैं तो कोई गलतबयानी नहीं होगी। चुनाव आयोग और जनमत के बीच एक मशीन है जो जनादेश को अपने ढंग से डिकोड करती है। जनता सोचती है कि मशीन कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी। आयोग सोचता है जनता को क्या मालूम किसे चुनना है वह तो मशीन और शासक वर्ग की तय करेगा कि किसे चुना जाना चाहिए। आज कानून का राज है लेकिन विडंबना यह है कि उनका प्रयोग नागरिकों के अनुकूल होने के बजाय शासकों और उनके दल के अनुरूप हो रहा है। संविधान के हिसाब से देश के बाकी कानून नहीं बनते और चलते बल्कि दंडात्मक और नजरबंदी कानूनों के लिहाज से संविधान चल रहा है।

वैसे तो कानून की नजर में सभी समान हैं लेकिन कुछ लोग ज्यादा समान हैं। क्योंकि उनके वीआईपी पाप की गठरी बड़ी है इसलिए उन्हें महाकुंभ में ज्यादा खुलकर और ज्यादा देर तक नहाने का अवसर दिया जाता है। जो लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का होना चाहिए था उसे थोड़ा बदल कर एक दल के लिए एक दल के द्वारा और एक दल का बना दिया गया है। अब तो दल का दायरा भी सिकुड़ता जा रहा है और वह भी एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के द्वारा और एक व्यक्ति का होकर रह गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी है, जीरो टालरेंस है लेकिन वह लड़ाई उसके लिए है जो उनसे असहमत हैं, विपक्ष में है या जिसका शासक के साथ कोई आर्थिक राजनीतिक हित नहीं जुड़ता। जैसे ही किसी राजनीतिज्ञ, किसी अधिकारी या किसी पूंजीपति का आर्थिक हित शासक के साथ जुड़ जाता है वैसे वह भ्रष्टाचार न रह कर राष्ट्रहित में होने वाला महायज्ञ बन जाता है।

मीडिया सत्य की राह पर चल रहा है लेकिन उसकी मुश्किल है कि वह सच को देख नहीं पाता क्योंकि सच का सूर्य लंबे समय से सत्ता के स्ट्रांगरूम में कैद है और मीडिया या तो झूठ की टार्च से काम चला रहा है या फिर जुगुनुओं को बांधकर रोशनी कर रहा है। न्याय है और न्यायिक संस्थाएं भी हैं, वहां विद्वान न्यायाधीश संविधान सम्मत न्याय की शपथ भी ले रहे हैं, आदर्शवादी भाषण भी दे रहे हैं और रिटायर भी हो रहे हैं लेकिन न्याय नहीं हो पा रहा है और न्यायाधीशों का बाद जीवन सफाई देते रहने या अन्याय के एवज में मिले पुरस्कार की मौज उड़ाने में बीत रहा है। वे संस्थाएं निरंतर अन्याय को नए फैशन के कपड़े पहनाने में लगी हैं और कभी कभी तो पूरी तरह से भगवा वस्त्र ही पहना देती हैं।

न्याय और निष्पक्षता चादर तानकर लंबे समय के लिए सो गई है और उसने अपने साथ ही स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों को भी सुला दिया है। उनकी जगह पर असमानता और नफरत पर आधारित एक आज्ञापालक समाज खड़ा कर दिया है जो उसी संविधान का क्लोन है जिसे भारत की संविधान सभा में बैठकर डॉ भीमराव आंबेडकर ने हसरतों के साथ बनाया था।

लेकिन यह स्थिति भारत की ही नहीं है। यह कमोवेश पूरी दुनिया की बनती जा रही है। माना जा रहा है कि लोकतंत्र अब बुढ़ापे की तमाम बीमारियों से ग्रसित है। पूंजीवाद को लोकतंत्र का जितना दोहन करना था उसने कर लिया। अब उसे इससे ज्यादा लोकतंत्र चाहिए नहीं। इसीलिए जिस उदारीकरण को लोकतंत्र के महाद्वार खोलने और तमाम साम्यवादी देशों में लोकतंत्र लाने वाला युग बताया जा रहा था उसने अब अपनी सफलता के लिए एक उदार तानाशाही का सिद्धांत तैयार कर लिया है। दूसरी ओर राष्ट्रवाद के नाम पर भी लोकतंत्र का दमन जारी है। भारत से इटली, फ्रांस, हंगरी और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों तक ऐसी ताकतों का पुनर्जन्म हो रहा है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र ने आपराधिक चरित्र के एक व्यक्ति को अपना रहनुमा चुन लिया है।

उसके पदचापों से दुनिया कांप रही है। जो इतिहासकार और सिद्धांतकार 1991 के बाद दावा करने लगे थे कि अब दुनिया लोकतंत्र के रंग में इतनी रंग गई है उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ने वाला है वे लोकतंत्र का मृत्युकालीन बयान दर्ज कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वे इसे किस अदालत में पेश करेंगे। पूंजी, राज्य और प्रौद्योगिकी आज जिस दिशा में जा रहे हैं वह मार्ग अधिनायकवाद और तानाशाही के अलावा कहीं जाता ही नहीं है। मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा समाप्त हो रही है। वह किसी एआई के अलगोरिदम से संचालित हो रही है और उसी से संचालित हो रही है राज्य व्यवस्था। मानव अपने इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसकी प्रजाति के विलुप्त होने या नई प्रजाति के उत्पन्न होने को मोड़ आने को है।

ऐसे समय में जयप्रकाश नारायण और चौहत्तर के आंदोलन का स्मरण जितना प्रासंगिक हो जाता है उतना आजादी के बाद का शायद ही कोई आंदोलन हो। उस आंदोलन का सगुण पक्ष यह था कि उस समय देश विशेषकर उत्तर भारत के युवा गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असमानता के विरुद्ध आंदोलित थे। जेपी ने उनका नेतृत्व संभालकर उनके सिर पर संपूर्ण क्रांति की पगड़ी बांध दी। लेकिन उस आंदोलन का तात्कालिक लक्ष्य सत्ताधारी कांग्रेसियों को अपदस्थ करना था। राजनीतिक दलों ने आंदोलन का यही लक्ष्य समझा और संपूर्ण क्रांति की पगड़ी बांधे छात्रों का इस्तेमाल करके सत्ता ले उड़े।

और फिर यह आंदोलन कुछ लोगों के लिए कांग्रेस और इंदिरा विरोधी तो कुछ लोगों के मुस्लिम विरोधी और फासीवादी ताकतों के प्रोत्साहन का आंदोलन बन गया। आज भी देश के तमाम सेक्युलर और वामपंथी विचार के बुद्धिजीवी यही मानते हैं कि देश की आज की स्थिति के लिए जेपी जिम्मेदार हैं क्योंकि अगर उस समय उन्होंने आरएसएस को बढ़ावा न दिया होता तो आज भाजपा सत्ता में न होती। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के विरुद्ध आंदोलन इसलिए किया क्योंकि वे बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे।

ऐसे लोग आंदोलन और जेपी के संपूर्ण क्रांति के विचार के उस निर्गुण रूप को भूल जाते हैं। यह सही है कि जेपी ने 1974 में संपूर्ण क्रांति के जिस प्रत्यय का इस्तेमाल किया उसका प्रयोग 1847 में कार्ल मार्क्स ‘पावर्टी आफ फिलासफी’ में कर चुके थे। बाद में विनोबा ने भी कहा था कि सर्वोदय ही संपूर्ण क्रांति है। अगर देखा जाए तो डॉ राम मनोहर लोहिया की सप्तक्रांति की तरह ही संपूर्ण क्रांति में भी सात चरण हैं। उसमें आध्यात्मिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, वैचारिक क्रांति और शैक्षणिक क्रांति की कल्पना है। यह जेपी का महास्वप्न है जिसे वे अपने जीवन में साकार तो नहीं कर सके लेकिन उनकी विरासत के दावेदारों के लिए उसे निरंतर देखते रहना आवश्यक है।

बिना इस बात की परवाह किए हुए कि जेपी का यह महास्वप्न सत्ता परिवर्तन की बलि चढ़ गया और बाद में उन्हें लांछित करने वालों के अभियान में एकदम भुला दिया गया। जेपी को संघ से जोड़कर देखने वाले यह बात भुला देते हैं कि उन्होंने संघ में बदलाव के लिए कितनी कोशिशें कीं और कितना दबाव बनाया। उनके प्रयासों के प्रमाण एजी नूरानी ने अपनी आरएसएस वाली किताब में विस्तार से दिया है। बस जेपी की चूक यही थी कि वे मनुष्य और उसके समुदाय की परिवर्तनशीलता और हृदय परिवर्तन के सोच में विश्वास रखते थे। उनके आंदोलन में मार्क्सवादी थे, समाजवादी थे, सर्वोदयी थे और संघी भी थे।

निर्दलीयता भी थी और सर्वदलीयता भी थी। शायद उनकी क्रांति का मानचित्र विभिन्न शक्तियों को लेकर ही निर्मित होता था क्योंकि उनकी क्रांति किसी साजिशी तख्तापलट पर नहीं आधारित थी बल्कि वह सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से खुले रूप से समाज परिवर्तन के आंदोलन के सिद्धांत पर खड़ी थी। और अगर यह चूक है तो मनुष्य और विशेषकर किसी क्रांतिकारी को यह गलती बार बार करनी चाहिए। तभी ऐसा समाज निकलेगा जिस पर किसी पार्टी के माध्यम से चंद लोगों का प्रभुत्व नहीं होगा।

अगर जेपी की क्रांति अधूरी रही तो क्या हुआ? इतिहासकार लाल बहादुर ‘अधूरी क्रांतियों का इतिहासबोध’ में लिखते हैं कि क्रांतियां अधूरी रह जाएं तो भी उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। जेपी जो कि 1942 की अगस्त क्रांति के नायक थे वे 1974 में उसके अधूरे हिस्से को पूरा करना चाहते थे। लेकिन जेपी उससे भी आगे की सोच रहे थे। जेपी क्या सोच रहे थे यह बातें उन्होंने पहले ‘सर्वोदय से समाजवाद की ओर’ फिर ‘रिकांस्ट्रक्शन आफ इंडियन पालिटी’ और बाद में ‘स्वराज फार पीपुल’ में व्यक्त कर रहे थे। उनका सोच आखिरकार राज्य की शक्ति को कमजोर करते हुए जनता की शक्ति को बढ़ाने पर केंद्रित था। वे इस लक्ष्य को कठिन और कई बार मुश्किल मानते थे लेकिन वे मानने लगे थे जब तक राज्य शक्तिशाली रहेगा तब तक हिंसा और अन्याय होता रहेगा।

कोई भी वर्ग राज्य पर कब्जा करके पूरी तरह से न्याय और अहिंसा के मूल्यों का पालन नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने कहा था कि समाजवाद के तीन रूप हैं एक है तामसी जो कि हिंसक सत्ता परिवर्तन से हासिल किया जाता है। दूसरा है राजसी जो कि चुनाव में जीतकर प्राप्त किया जाता है। तीसरा है सात्विक जो कि अहिंसा के माध्यम से राज्य की सत्ता को जनता में बांटकर हासिल किया जाता है। इसी के लिए उन्होंने निर्दलीयता का सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे तमाम लोग उनका दिवास्वप्न मानते हैं। पर हम उनका क्या करें तो टैगोर के शब्दों में कहें तो राष्ट्र-राज्य की राक्षसी मशीन के हिस्से बन कर रहने में ही मोक्ष देखते हैं। वास्तव में जेपी निरंतर क्रांति का शोध करने वाले और स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारी थे। वास्तव में स्वप्न देखना युवाओं का स्वभाव है और जो स्वप्न देखते हैं वे कभी बूढ़े नहीं होते। इसीलिए जेपी बहत्तर साल की उम्र में भी बूढ़े नही हुए थे। उनका शरीर भले बूढ़ा हो गया हो।

इसलिए जो लोग जेपी को महज एक कालखंड में फिक्स या जड़ कर देते हैं वे उनके साथ अन्याय करते हैं। मार्क्सवाद से विनोबा तक और फिर विनोबा से गांधी तक होने वाली जेपी की विचार यात्रा न तो किसी समुदाय के प्रति नफरत पर आधारित थी और न ही किसी व्यक्ति या पार्टी की सत्ता को हटाकर दूसरी किसी पार्टी को सत्ता दिलाने पर। वे वास्तव में देश में महापरिवर्तन के लिए युवाओं को महास्वप्न दिखा रहे थे। क्योंकि वे जानते थे कि बदलाव तो युवा शक्ति से ही हो सकता है। इसीलिए उन्होंने जाति, धर्म की संकीर्णता से मुक्त निर्दलीयता के आधार पर युवाओं का संगठन तैयार कर रहे थे और उसी संगठन का नाम है छात्र युवा संघर्ष वाहिनी।

चौहत्तर आंदोलन के पचास साल बाद आज देश और बड़ी चुनौती से गुजर रहा है । आर्थिक मोर्चे पर ऐसी बदहाली पहले तो नहीं हुई थी ।समाज का बड़ा हिस्सा बंट चुका है । राजनीतिक मोर्चे पर किस तरह आम आदमी पार्टी का एक बड़ा प्रयोग फेल हुआ है यह दिल्ली चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है । वैसे अभी अन्ना आंदोलन से निकली यह जमात भगत सिंह का फोटो लगाकर हनुमान चालीसा पढ़कर क्या राजनीति करना चाहती थी यह समझ से बाहर है ।देश का विपक्ष बंटा हुआ है। चौहत्तर आंदोलन में जो युवा थे वे सभी जयप्रकाश नारायण से ज्यादा उम्र के हो चुके है पर कोई ‘जेपी ‘ हमें नहीं मिल पा रहा है।

देश सांप्रदायिक गोलबंदी का शिकार हो चुका है और ऐसे में गांधी ,लोहिया और जयप्रकाश तीनों निशाने पर हैं । सांप्रदायिक ताकतों के निशाने पर गांधी नेहरू हैं तो धर्मनिरपेक्ष ताकतों का एक बड़ा हिस्सा लोहिया और जेपी पर निशाना साधे हुए है । दोनों वर्तमान से तो लड़ ही रहें हैं ,इतिहास से भी लड़ रहें हैं । ऐसे माहौल में देश के युवाओं के सामने क्या आदर्श रखना चाहेंगे ? कैसे जागरूक करेंगे ? मुख्यधारा का मीडिया पूरी तरह कारपोरेट के कब्जे में आ चुका है । वह संकट के इस दौर में सांप्रदायिकता के कुंभ में डुबकी लगा रहा है । पर इस सबके बावजूद अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिरोध की आवाज गूंज रही है । कई जगह नौजवान जल ,जंगल और जमीन की लड़ाई के साथ कई मोर्चों पर डटे हुए हैं । दुर्भाग्य से उसकी भी जानकारी कम लोगों को है । इनकी संख्या कम है पर सपने बड़े हैं ।

इनके पीछे वही लोग हैं वही विचार है जो कभी चौहत्तर आंदोलन के पीछे था । चौहत्तर आंदोलन की कई धारा रही । एक दलीय राजनीति से जुड़ी तो दूसरी निर्दलीय रही । छात्र युवा संघर्ष वाहिनी भी इसी आंदोलन की कोख से निकली सबसे बड़ी धारा थी । जेपी ने इसे बनाया और सामाजिक बदलाव का बड़ा सपना भी देखा । हमारे जैसे बहुत से कार्यकर्ता छात्र जीवन में एक दौर में इससे जुड़े और कुछ दूर तक साथ चले भी । कई आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में चले । बिहार का बोधगया आंदोलन हो या गंगा मुक्ति आंदोलन देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा । पर सिर्फ बिहार ही क्यों ओडिसा ,महाराष्ट्र ,गुजरात अविभाजित उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रदेश से लेकर गोवा और तमिलनाडु तक छात्र युवा संघर्ष वाहिनी ने मोर्चा लगाया ।

महिला पुरुष समानता को लेकर वाहिनी ने जो बहस छेड़ी उसका असर समाज के एक हिस्से पर भी पड़ा । जेपी आंदोलन के जुझारू साथी रही नूतन और हेमंत के सह जीवन की घोषणा पर दिल्ली में जनसत्ता जैसे अखबार के प्रधान संपादक प्रभाष जोशी ने संपादकीय लिखा । सामाजिक बदलाव की दिशा में यह कोई मामूली बात नहीं थी । छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के संस्कार ही थे जो हमारे जैसे हजारों छात्रों ने अपने नाम के जाति सूचक प्रतीक छोड़ दिए और फिर कभी नहीं लगाया । पर ये सब कितने लोग जानते हैं ? कौन छात्र युवा संघर्ष वाहिनी ,कैसा चौहत्तर आंदोलन और कैसी इमरजेंसी ? आज पूरे देश पर भारी पड़ने वाला राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ कसर इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के आगे नतमस्तक था और माफी मांग रहा था यह कितने लोग जानते हैं ? यह इसलिए क्योंकि हम अपना इतिहास ठीक से नहीं जानते ।

इसी वाहिनी के साथी राजीव हेम केशव ने उत्तर प्रदेश में हम जैसे लोगों को आंदोलन से जोड़ा और बदलाव का बड़ा सपना देखा था । उनसे बातचीत होती थी कि हमें चौहत्तर आंदोलन और उसके बाद की छात्र युवा राजनीति का एक दस्तावेज बनाना चाहिए । वे अचानक चले गए । एक युवा समूह आज भी उनके साथ चल रहा था । बदलाव के सपने के साथ । हमें लगा अब चौहत्तर आंदोलन और उसके बाद की राजनीति को समेटकर एक दस्तावेज तैयार किया जाए । छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के पचास साल पूरे होने के मौके पर इसे साझा किया जाए । समय कम था पर फिर भी चौहत्तर आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों ने जो कुछ अनुभव किया उसे हम एक दस्तावेज के रूप में सामने लाने का प्रयास कर रहें हैं।