‘जनता पूछ रही क्या बतलाऊं, जनकवि हूं साफ़ कहूंगा क्यों हकलाऊं।’

ये पंक्तियां बाबा नागार्जुन की कविता की हैं। इसमें वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वे जनकवि हैं। स्पष्ट कहेंगे और कहते हुए बिल्कुल नहीं घबराएंगे। मौजूदा दौर में कितने ऐसे कवि हैं, जिनके ये तेवर हैं। जो सत्ता के सामने ख़म ठोककर, खड़े हो जाएं। सरकार की जनविरोधी नीतियों की अपनी कविताओं में खुलकर आलोचना करें। जबकि नागार्जुन का सारा काव्य साहित्य सत्ता के विरोध का साहित्य है। सच को सच और झूठ को झूठ कहने का साहस उनमें था। देश में कोई भी सत्ता रही हो, वह हमेशा सच के साथ रहे। झूठ और सत्ता के दोगलेपन का उन्होंने जमकर विरोध किया।

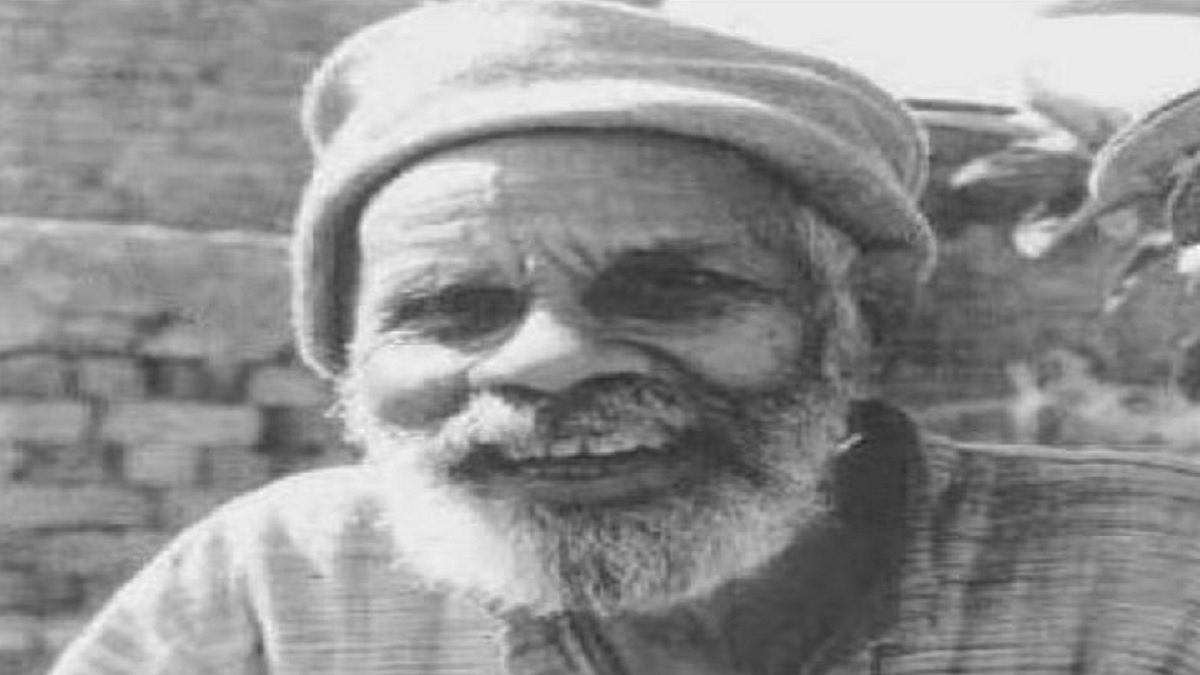

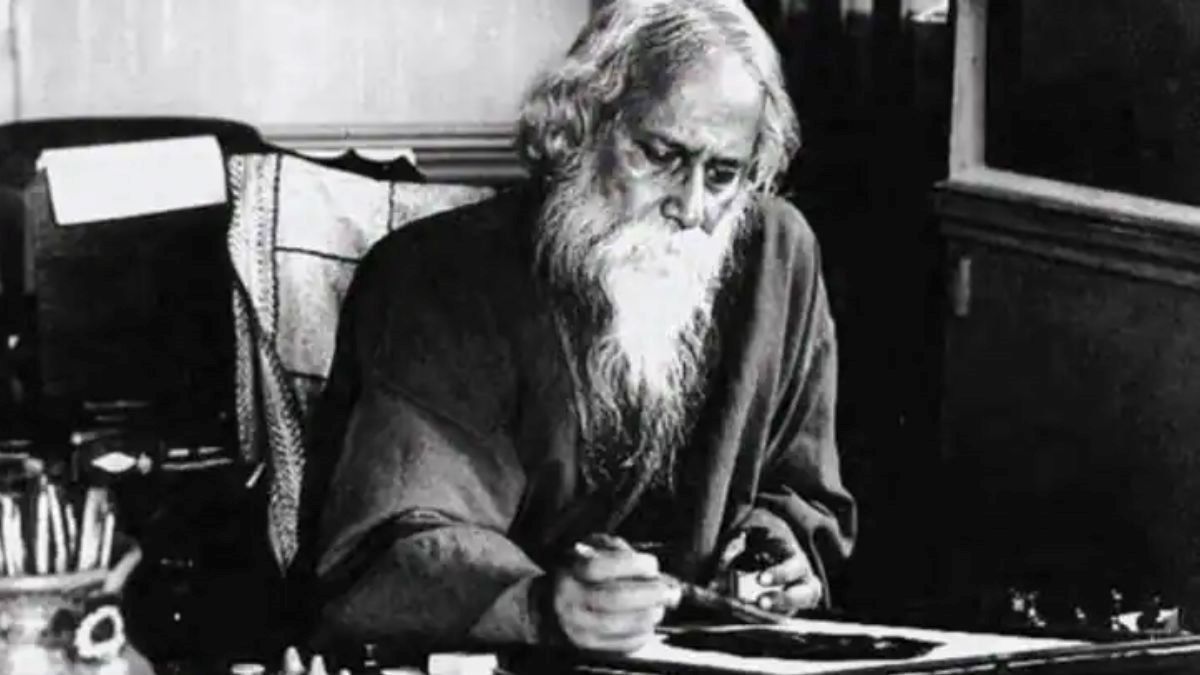

नागार्जुन प्रगतिशील धारा के जनकवि थे। आज़ादी से पहले उन्होंने किसानों-मज़दूरों के आंदोलनों में हिस्सा लिया। अपनी ज़िंदगी में वे तीन बार जेल गए। सत्ता का विरोध और आंदोलनों में रचनात्मक भूमिका उनकी शख़्सियत का हिस्सा रहीं। वे उस दौर के कवि हैं, जब देश राजनीतिक उथल-पुथल और जन आंदोलनों के दौर से गुजर रहा था। बाबा नागार्जुन की गिनती उनके समकालीन कवियों केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, रघुवीर सहाय के साथ होती है। हम जब भी उनकी तस्वीर देखते हैं, उसमें हमें उनकी देशज छवि नज़र आती है। जिनमें कहीं कोई बनावटीपन नहीं था। वे दोहरा चरित्र जीने में यक़ीन नहीं करते थे।

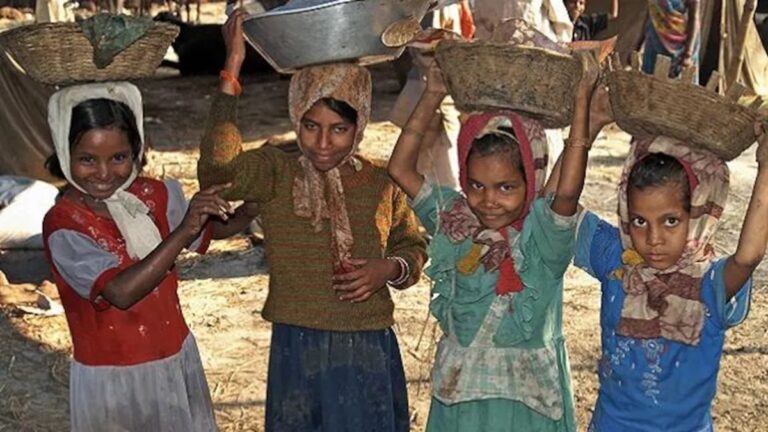

बाबा नागार्जुन की पूरी ज़िंदगी फक्कड़पन और घुमक्कड़ी में बीती। बावजूद इसके वे लगातार लिखते रहे। जनता के दु:ख-दर्द को उन्होंने अपनी आवाज़ दी। पं. जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, बाल ठाकरे से लेकर मायावती तक को उन्होंने अपनी रचनाओं का मौज़ू बनाया। ज़रूरत पड़ी, तो उनकी मुख़ालफ़त की। लेकिन सच कहने से नहीं हिचके। नागार्जुन की रचनाओं में मानवीय पीड़ा, लोक संस्कार, दबे-कुचले लोगों की आवाज़ और अपने समय की राजनीतिक घटनाओं पर त्वरित टिप्पणियां मिलती हैं।

उन्होंने अपनी कविताओं के मार्फ़त तात्कालिक विषयों को उठाया। उन्हें शब्दों का काव्यात्मक जामा पहनाया। उनकी कविताओं में व्यंग्य की धार पैनी दिखाई देती है। यही सब बातें नागार्जुन और उनकी कविताओं को जनप्रिय बनाती हैं। उनकी कविताओं को लिखे हुए एक लंबा अरसा हो गया, लेकिन आज भी उनकी कविताएं याद की जाती हैं। मुहावरे की तरह दोहराई जाती हैं। ग़रीबी, भूख, अत्याचार और कुशासन के ख़िलाफ़ उन्होंने जमकर लिखा। हक़ की बात करने से वे ज़रा भी नहीं हिचकिचाए।

‘रोज़ी-रोटी हक़ की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा।’

30 जून, 1911 को बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा गांव में जन्मे बाबा नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। लेकिन हिंदी साहित्य में ‘नागार्जुन’ और मैथिली में ‘यात्री’ नाम से उन्होंने कविताएं लिखीं। बाबा की औपचारिक शिक्षा अधिक नहीं हो पायी। उन्होंने जो कुछ सीखा जीवन अनुभवों से सीखा। राहुल सांकृत्यायन से प्रभावित होकर, उन्होंने श्रीलंका जाकर पाली भाषा सीखी और वहीं उन्हें नागार्जुन नाम मिला। मैथिली, हिन्दी, पाली, संस्कृत, बांग्ला समेत उन्हें कई भाषाएं आती थीं। स्पष्ट विचार, धारदार टिप्पणी, ग़रीबों और मज़लूमों की आवाज़ उनकी कविताओं में प्रमुखता से शामिल रही।

हिंदी कविता में सही मायनों में कबीर के बाद, यदि कोई फक्कड़ और जनकवि कहलाने का उत्तराधिकारी हुआ, तो वो बाबा नागार्जुन थे। आज़ादी से पहले 1941 के आस-पास जब बिहार में किसान आंदोलित हुए, तो बाबा सब कुछ छोड़कर आंदोलन का हिस्सा बने और जेल भी गये। आज़ादी के बाद भी उनका संघर्ष ख़त्म नहीं हुआ। उनके बग़ावती तेवर बरकरार रहे। ब्रिटेन की महारानी जब भारत आईं, तो बाबा नागार्जुन ने अपनी कविता में उन्हें संबोधित करते हुए लिखा-

आओ रानी, हम ढोयेंगे पालकी,

यही हुई है राय जवाहरलाल की

रफ़ू करेंगे फटे-पुराने जाल की

आओ रानी, हम ढोयेंगे पालकी!

बाबा नागार्जुन एक प्रतिबद्ध कवि थे। और उनकी यह प्रतिबद्धता जनता के प्रति थी। कविता में वे अपनी प्रतिबद्धता को कुछ इस तरह से व्यक्त करते हैं-

अविवेकी भीड़ की ‘भेड़या-धसान’ के ख़िलाफ़

अंध-बधिर ‘व्यक्तियों’ को सही राह बतलाने के लिए

अपने आप को भी ‘व्यामोह’ से बारंबार उबारने की ख़ातिर

प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ, शतधा प्रतिबद्ध हूँ!

1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। समाजवादी लीडर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक ज़बर्दस्त आंदोलन हुआ। जिसमें देशभर के लोग सत्ता की बर्बरता के ख़िलाफ़ लामबंद हुए, इन हालात पर नागार्जुन ने सत्ता के शीर्ष पद पर बैठी नेता को संबोधित करते हुए सीधे-सीधे लिखा-

इन्दु जी, इन्दु जी, क्या हुआ आपको?

क्या हुआ आपको ?

क्या हुआ आपको ?

सत्ता की मस्ती में

भूल गई बाप को ?

बाबा नागार्जुन की कविताओं में ज़िंदगी के कई रंग और उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अकाल के दिनों में लिखी उनकी कविता में आम आदमी की बदहाल ज़िंदगी और उसके जीवन का जो संघर्ष दिखाई देता है, ऐसा हिंदी कविता में विरल है-

कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास

कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास

दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद

धुआँ उठा आँगन से ऊपर कई दिनों के बाद

चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद

कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद।

बाबा नागार्जुन जीवनपर्यन्त मसिजीवी रहे। क़लम से ही उन्होंने अपना जीवनयापन किया। ज़ाहिर है कि इसकी वजह से उन्हें ग़रीबी में ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ी। लेकिन उन्होंने किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया। अपने हाथ नहीं फैलाये। शोषित, उत्पीड़ित जनता का इतना बड़ा पक्षधर कवि, हिन्दी में कोई दूसरा नहीं हुआ।

प्रख्यात समालोचक डॉ.रामविलास शर्मा ने नागार्जुन की कविता का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, ”जब हिन्दी प्रदेश की श्रमिक जनता एकजुट होकर, नई समाज व्यवस्था के निर्माण की ओर बढ़ेगी, निम्न मध्यमवर्ग और किसानों और मज़दूरों में भी जन्म लेनेवाले कवि दृढ़ता से अपना संबंध जन आंदोलनों से क़ायम करेगें, तब उनके सामने लोकप्रिय साहित्य और कलात्मक सौन्दर्य के संतुलन की समस्या फिर दरपेश होगी और साहित्य और राजनीति में उनका सही मार्गदर्शन करने वाले अपनी रचनाओं के प्रत्यक्ष उदाहरण से उन्हें शिक्षित करने वाले, उनके प्रेरक और गुरू होंगे कवि नागार्जुन।”

नागार्जुन के रचना-विधान की यदि बात करें, तो इसके बारे में उनके समकालीन कवि शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं, ”नागार्जुन के यहां रूपों की अद्भुत विविधता मिलती है, जितने कथ्य उतने रूप। इसलिए नागार्जुन की प्रत्येक कविता का रचना-विधान अलग होता है। अनूठा।” बाबा नागार्जुन की कविताओं से जो गुज़रा है, वह उनकी इस बात की तस्दीक़ भी करेगा। उनकी कविताओं में जितने अलग-अलग तरह के कथ्य आते हैं, वे दूसरे कवियों में बहुत कम नज़र आते हैं। यही बात उन्हें दूजों से अलग बनाती है।

नागार्जुन ने अपने साहित्यिक जीवन में कई उपन्यास, एक दर्जन के क़रीब कविता संग्रह, एक मैथिली उपन्यास लिखा। उनके प्रमुख कविता संग्रह में ‘युगधारा’, ‘सतरंगे पंखों वाली’, ‘खिचड़ी विप्लव देखा हमने’, ‘हज़ार हज़ार बाहों वाली’, ‘तुमने कहा था’,’प्यासी पथराई आंखें’,’आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने’ और ‘इस गुबारे की छाया में’ शामिल हैं। बाबा के प्रसिद्ध उपन्यासों में ‘रतिनाथ की चाची’, ‘बलचनमा’, ‘बाबा बटेसरनाथ’, ‘वरुण के बेटे’, ‘दुख मोचन’, ‘जमनिया का बाबा’ प्रमुख हैं। ‘युगों का यात्री’ बाबा नागार्जुन की जीवनी है। साल 1969 में उन्हें मैथिली कविता संग्रह ‘पत्रहीन नग्न गाछ’ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाबा नागार्जुन को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिये कबीर सम्मान, भारत-भारती सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 5 नवंबर, 1998 को उन्होंने इस दुनिया से अपनी विदाई ली।

(ज़ाहिद ख़ान रंगकर्मी और स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)