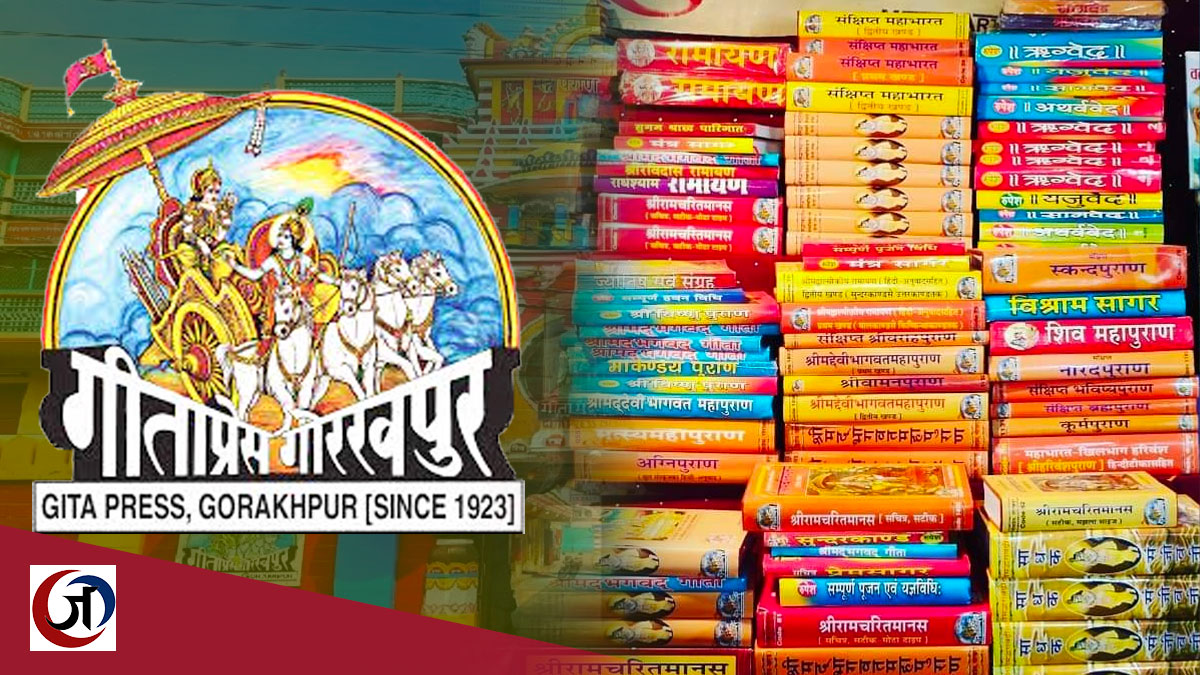

अभी कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने गीता प्रेस, गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। यह कुछ पुरानी संस्थाओं में से एक है जिसकी स्थापना को सौ साल या उससे ज्यादा हो गये हैं। एक प्रकाशन संस्थान के रूप में गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी और 1926 से ‘कल्याण’ नाम की हिंदी मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। गीता प्रेस की स्थापना का उद्देश्य हिंदी अनुवाद सहित हिंदू धर्म ग्रंथों को प्रकाशित करना था और ‘कल्याण’ पत्रिका के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करना था।

‘कल्याण’ पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होने के संभवत: दो-तीन साल बाद ही मेरे परदादा कानमलजी पारख ने ‘कल्याण’ पत्रिका मंगाना शुरू कर दिया था, जो उनकी मृत्यु (1955) के बाद भी आती रही और शायद मेरे सबसे बड़े चाचा अब भी उसे मंगाते हैं। ‘कल्याण’ पत्रिका मंगाने के पीछे जो भावना काम करती रही है वह धार्मिक रही है। जैसे रोजाना पूजा-पाठ करना, मंदिर जाना, व्रत-उपवास रखना, उसी तरह ‘कल्याण’ पत्रिका मंगाना भी हमारे परिवार का एक अनिवार्य धार्मिक कर्त्तव्य समझा जाता रहा है।

जब मैं ढाई साल का था तब मेरे परदादा की मृत्यु हो गयी थी और मुझे नहीं मालूम कि वे ‘कल्याण’ और दूसरी धार्मिक पुस्तकें कितनी पढ़ते थे। लेकिन उनके दौर की प्रत्येक पुस्तक पर उनके अंग्रेजी में हस्ताक्षर और तारीख जरूर लिखी होती थी। वे ‘कल्याण’ पत्रिका के अलावा भी गीताप्रेस से अन्य किताबें मंगाते थे। खासतौर पर जयदयाल गोयन्दका और हनुमान प्रसाद पोद्दार की लिखी पुस्तकें। मेरे दादा कनकमलजी पारख को पढ़ने-लिखने में बिल्कुल रुचि नहीं थी। मैंने शायद ही कभी उनको ‘कल्याण’ पत्रिका को पढ़ते देखा होगा।

लेकिन जब पत्रिका डाक से आती थी, तब दादा जी उसके कवर पर छपी भगवान की फोटो को छूकर प्रणाम करते थे। मेरे विचार में उनका पत्रिका के प्रति कर्त्तव्य ऐसा करने से ही पूरा हो जाता था। भगवान और देवी-देवताओं की तस्वीरों को झुककर प्रणाम करना पर्याप्त समझा जाता था। पत्रिका को पढ़ते हुए मैंने अपवाद रूप में ही देखा है। ‘कल्याण’ पत्रिका में ‘पढ़ो, समझो और करो’ नामक एक स्तंभ प्रकाशित होता था, उसे जरूर पढ़ा जाता था जिसमें ‘कल्याण’ के पाठक अपने जीवन की कोई घटना लिखकर भेजते थे।

‘कल्याण’ का साल में एक बार एक विशेषांक प्रकाशित होता था। कभी देवी-देवताओं पर, कभी पुराणों पर और कभी नारी अंक, बालक अंक, धर्म अंक, भक्ति अंक नामों से प्रकाशित होते थे जिन्हें साधारण अंकों की तुलना में ज्यादा पढ़ा जाता था। गीता प्रेस ने सभी प्रमुख उपनिषद, भगवद्गीता, सभी प्रमुख 18 पुराण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, तुलसीदास के अन्य सभी ग्रंथ हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित किये हैं और जिनकी लाखों की तादाद में बिक्री होती है।

यह सही है कि गीता प्रेस, गोरखपुर की पत्रिका ‘कल्याण’ में कभी विज्ञापन नहीं प्रकाशित हुआ और न ही किसी किताब की समीक्षा छपी लेकिन उसकी आय केवल पत्रिका और पुस्तकों के प्रकाशन से नहीं है। इसके पीछे मारवाड़ी सेठों का संरक्षण और सत्ता के प्रति उनकी नजदीकी ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है।

आमतौर पर इस बात की बहुत प्रशंसा की जाती है कि यह गीता प्रेस ही है जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों को बहुत सस्ते दामों में स्तरीय अनुवाद और स्तरीय प्रकाशन के द्वारा उपलब्ध कराया। लेकिन इस उपलब्ध कराने के पीछे मकसद क्या था, क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए। गीता प्रेस ने चारों वेदों में से एक को भी प्रकाशित नहीं किया। उन्होंने किसी निर्गुण भक्त कवि की रचनाएं प्रकाशित नहीं की। उन्होंने जैन और बौद्ध साहित्य को प्रकाशित नहीं किया। कारण स्पष्ट है कि उन्होंने सनातन धर्म के नाम पर हिंदू धर्म के उन ग्रंथों को ही प्रकाशित करने में और उन्हें घर-घर पहुंचाने की कोशिश की जो हिंदू धर्म की उनकी व्याख्या को पुष्ट करती हों। जिन्हें पढ़ा और समझा नहीं जाता बल्कि धार्मिक कर्मकांड के साथ जिनका पाठ किया जाता है।

हमारे घर में मेरे पिता सुबह स्नानादि करके रोजाना गीता के एक अध्याय का पाठ, हनुमान चालीसा और विनय पत्रिका के पद का पाठ करते थे। नवरात्रि के दिनों में नौ दिन रामचरितमानस का विधि-विधान के साथ पाठ करते थे। हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ते थे और उस दिन उपवास रखते थे। इन धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है और उनका क्या अर्थ है, उससे न पढ़ने वाले को कोई मतलब था और न सुनने वालों को। क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि जो शब्द कानों में जा रहे हैं, उन्हीं से उन्हें जनम-मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी।

हमारे घर में ‘कल्याण’ पत्रिका और गीता प्रेस का साहित्य आता रहा है, लेकिन उसे मेरे परदादा के बाद किसी ने सबसे ज्यादा पढ़ा है तो वह मैं हूं। आरंभ में श्रद्धा और गर्व के साथ, लेकिन धीरे-धीरे श्रद्धा और गर्व दोनों ही विलुप्त होने लगे। हां, उन सभी की श्रद्धा बनी रही जिन्होंने या तो पढ़ा ही नहीं या जिन्होंने बहुत-बहुत कम पढ़ा और गुना तो बिल्कुल भी नहीं। श्रद्धा और गर्व कम होने का कारण था, पढ़ने में रुचि। जब धार्मिक साहित्य पढ़ रहा था, ठीक उसी समय प्रेमचंद, रवींद्रनाथ, शरतचंद्र मंटो आदि भी पढ़ने लगा था।

जब गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित गीता को पढ़ा, उनके द्वारा प्रकाशित आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि की टीका पढ़ी, उसी के आसपास महात्मा गांधी, राधाकृष्णन आदि की टीकाएं भी पढ़ीं। जिस समय तुलसीदास को पढा, ठीक उसी के आस-पास कबीर, रैदास, मीरा आदि को पढा। जब गीता प्रेस से प्रकाशित करपात्रीजी की ‘मार्क्सवाद और रामराज्य’ पढ़ी, उसी के बाद उस पर राहुल सांकृत्यायन की लिखी पुस्तक रूप में प्रकाशित समीक्षा भी पढ़ी। यानी धार्मिक रूढ़िवाद के दलदल में धंसते जाने से पहले ही कुछ ऐसा साहित्य पढ़ने में रुचि जाग्रत होने लगी जिसने धार्मिक पुस्तकों की जकड़न को ढीला करना शुरू कर दिया।

ठीक इसी समय मेरे मन में यह प्रश्न भी उठने लगा कि मेरे परदादा ‘कल्याण’ पत्रिका और गीता प्रेस का साहित्य क्यों मंगाते हैं। मामला सिर्फ धर्म का नहीं था। धर्म से ज्यादा हिंदू समाज की संरचना का था। गीता प्रेस ने कौन-सी धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित कीं, उससे पहले यह जानना चाहिए कि उसने किस तरह का समाज बनाने का आदर्श रखा। गीता प्रेस की किताबें करोड़ों की संख्या में बिकती हों, लेकिन उसका दायरा सवर्ण और पिछड़ी जाति के हिंदुओं तक ही सीमित है।

मुझे पूरा संदेह है कि दलित और आदिवासी शायद ही गीता प्रेस की किताबें पढ़ते होंगे। मेरे परदादा ने ‘कल्याण’ पत्रिका क्यों मंगानी शुरू की, इसका सीधा सा जवाब यह है कि वे बहुत ही अधिक धार्मिक थे। उन्हें धार्मिक पुस्तकों में ही रुचि थी। हमारे घर में एक अखबार भी नहीं आता था। न ही किसी और तरह का साहित्य पढ़ा जाता था।

परंपरागत रूप से हमारे परिवार का संबंध जैन धर्म से था, लेकिन परदादा या उनके पिता वैष्णव धर्म का पालन करने लगे थे। सवर्ण हिंदू जिन-जिन बातों में यकीन करता था, मेरे परदादा भी उनमें यकीन करते थे। वे मूर्तिपूजक थे, जातिप्रथा में यकीन करते थे, छुआछूत का कठोरता से पालन करते थे। मुसलमान, दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों का छुआ नहीं खाते थे और दलित की तो छाया भी अपने ऊपर पड़ने पर नहाना पड़ता था।

हमारे घर की औरतें घूंघट और पर्दे में रहती थीं। जेठ, ससुर से बात करना तो दूर उनके सामने बिना घूंघट के नहीं जा सकती थीं। मेरी दादी, बुआ, मां कोई पढ़ी-लिखी नहीं थीं। विधवाओं की दूसरी शादी तो दूर की बात है, उनको घर के आयोजन में खुलकर शामिल होने की अलिखित मनाही थी। यह वह आदर्श सनातन हिंदू समाज था, जो अनुल्लंघनीय था और गीता प्रेस का साहित्य पिछले सौ साल से इसी का प्रचार कर रहा है।

गीता प्रेस पिछले सौ साल से सनातन धर्म के नाम पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता आ रहा है। वह छुआछूत में यकीन करता है। वह दलितों के मंदिर प्रवेश के विरुद्ध है। वह स्त्रियों की स्वतंत्रता का विरोधी है। वह स्त्रियों के स्कूल और कॉलेज भेजने का विरोधी है। विधवा विवाह का विरोधी है और सती प्रथा पर गर्व करता है। और इन विचारों को वह पिछले सौ सालों से छोटी-छोटी पुस्तकों द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रचारित करता रहा है।

ये पुस्तकें लाखों-लाख की संख्या में अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें कही गयी ज्यादातर बातें संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हैं और जिन पर प्रतिबंध लगना चाहिए था, लेकिन विडंबना यह है कि जवाहरलाल नेहरू के समय से गीता प्रेस को रेलवे स्टेशनों पर अपने बुक स्टाल खोलने की अनुमति मिलती रही है और धर्म की आड़ में संविधान विरोधी बातें फैलाने की छूट भी मिली हुई है।

हिंदी के एक वरिष्ठ लेखक का कहना है कि गीता प्रेस और आरएसएस के बीच कोई संबंध नहीं है। गीता प्रेस ने कभी हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन नहीं किया। यह नहीं भूलना चाहिए कि गीता प्रेस ने धर्म की आड़ में जिस हिंदू समाज की संकल्पना का प्रचार-प्रसार किया, उसने ठीक वही हिंदू निर्मित किया जिसने सदैव पहले भारतीय जनसंघ का समर्थन किया और बाद में भारतीय जनता पार्टी का।

मैंने अपनी किशोर अवस्था में अपने पिता से पूछा था कि आप भारतीय जनसंघ को वोट क्यों देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, वह हिंदुओं की पार्टी है। मैंने पूछा तो क्या कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है? उन्होंने उत्तर दिया कि मुसलमानों की पार्टी तो नहीं है लेकिन कांग्रेस को मुसलमान और दलित (उस समय दलित शब्द प्रचलन में नहीं था, इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या शब्द इस्तेमाल किया होगा) वोट देते हैं, इसलिए हिंदुओं को तो जनसंघ को ही वोट देना चाहिए। मैंने फिर पूछा लेकिन दलित भी तो हिंदू हैं, तो उन्होंने कहा, हैं तो, लेकिन वे ऊंची जात वालों के बराबर तो नहीं है।

फिर मुझे ध्यान आया कि जोधपुर में तो ब्राह्मण भी कांग्रेस को वोट देते हैं तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तो कांग्रेस के चक्कर में भ्रष्ट हो रहे हैं। मुसलमानों के साथ बैठ के खाते हैं, दलितों का छुआ भी खा लेते हैं। लगभग उसी समय मेरे एक चाचा के ब्राह्मण मित्र ने किसी रेस्तरां में अपने मुसलमान दोस्त के साथ चाय पी ली थी, तो मेरे दादा ने चाचा को सख्त हिदायत दी कि वे अपने ब्राह्मण दोस्त के साथ मिलना-जुलना बंद कर दे।

हनुमान प्रसाद पोद्दार, जयदयाल गोयंदका और दूसरे मारवाड़ी जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, वे कमोबेश उसी मानसिकता के थे, जिस मानसिकता के मेरे दादा-परदादा थे। उनका पारिवारिक ढांचा उसी तरह का था और सोच भी उसी तरह की। गीता प्रेस की स्थापना के पीछे हिंदू धर्म ग्रंथों को जन-जन तक पहुंचाना एक उद्देश्य रहा होगा, लेकिन बुनियादी उद्देश्य समाज सुधार के उन आंदोलनों का विरोध करना था जो स्त्री की शिक्षा का समर्थक था, विधवा विवाह का समर्थक था, बाल विवाह का विरोधी था, वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का विरोधी था। हिंदू समाज को इन सुधार आंदोलनों के चंगुल से बचाने के लिए ही गीता प्रेस की स्थापना हुई थी।

रामचरितमानस, भगवद्गीता इन दो ग्रंथों का प्रचार इसीलिए सबसे ज्यादा किया गया क्योंकि ये दोनों ग्रंथ वर्णव्यवस्था का समर्थन करते हैं। हिंदू परिवारों को कैसा होना चाहिए और विशेष रूप से हिंदू नारी को, उसे उन्होंने तीस पुस्तकों द्वारा प्रचारित किया है, जिसे पढ़ने के बाद भी अगर कोई गीता प्रेस के समर्थन में खड़ा होता है, तो वह सामाजिक रूप से कहां खड़ा है और राजनीतिक रूप से किस के पक्ष में खड़ा है, यह कहने की जरूरत नहीं है। निश्चय ही सांप्रदायिकता गीता प्रेस के एजेंडे पर नहीं था, लेकिन जिस तरह का हिंदू मानस वे निर्मित कर रहे थे, वह सांप्रदायिक होने से बच नहीं सकता था।

यह संयोग नहीं है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार पहले हिंदू महासभा से जुड़े रहे और बाद में आरएसएस के भी बहुत नजदीक आ गये थे।जिस समय संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार किया जा रहा था, ये गीता प्रेस और आरएसएस ही थे जो उन सभी प्रगतिशील प्रावधानों का विरोध कर रहे थे, जिसे संविधान में शामिल किया जा रहा था। हिंदू कोड बिल का विरोध करने, अंबेडकर का इस्तीफा मांगने वालों में भी ये दोनों आगे थे। क्योंकि इन दोनों की आस्था मनुस्मृति में थी, संविधान में नहीं।

हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे कथित सनातनी आरंभ में महात्मा गांधी के नजदीक इसलिए गये कि गांधी भी अपने को सनातनी कहते थे। शुरुआती सालों में वे वर्णव्यवस्था में भी यकीन करते थे। उनकी लोकप्रियता उन्हें अपने काम की लगती थी जिसका वे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन आज़ादी के आंदोलन में उनकी सक्रियता, गरीब जनता से उनका जुड़ाव धीरे-धीरे उनके बीच दूरी का कारण बना। गीता प्रेस का साहित्य पढ़ने वाले गांधी से नफरत करने लगे। लगभग उसी समय मेरे परदादा ने लिखा था, ‘नेहरू नदी अथाह, गांधी जल से गंदी भयी’।

गीता प्रेस और आरएसएस का आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन गांधी का था। गांधी इस बात को महसूस कर रहे थे कि आज़ादी की लड़ाई में सभी जाति-धर्म के लोगों और स्त्रियों की भागीदारी भी जरूरी है और इसी सोच के कारण महात्मा गांधी से इनकी दूरी बढ़ती गयी। उन्हें गांधी का दलितोत्थान और स्त्रियों को आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। गीता प्रेस के लिए नारी के जीवन का अर्थ था, सदैव पुरुषों के संरक्षण में रहना, पति को परमेश्वर मानकर पूजा करना और पुत्रोत्पन्न करना।

यह महज संयोग नहीं है कि गीता प्रेस के धार्मिक साहित्य ने हिंदू समाज को, विशेष रूप से हिंदी भाषी हिंदू समाज को धार्मिक और सामाजिक रूप से घोर प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी बनाये रखने में सक्रिय भूमिका निभायी है। ऐसा ही प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी हिंदू आसानी से सांप्रदायिक फासीवाद के जाल में फंसने के लिए तैयार रहता है।

हिंदी भाषी क्षेत्र में आरएसएस-भाजपा की सफलता में गीता प्रेस का योगदान हम भले न पहचानें, आरएसएस-भाजपा अवश्य पहचानती है और इसी अतुलनीय योगदान के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया जा रहा है। गांधी शांति पुरस्कार इसलिए कि गांधी के नाम के आवरण में गीता प्रेस की प्रतिगामी भूमिका को ढका जा सके और गीता प्रेस को गांधी से जोड़कर एकबार फिर से गांधी को सनातनी हिंदू सिद्ध किया जा सके।

न केवल व्यक्तिगत रूप से मैं बल्कि हमारा परिवार भी धीरे-धीरे उस आदर्श हिंदू समाज की रूढ़ियों और मान्यताओं से मुक्त होने लगा, जिसकी शिक्षा गीता प्रेस का साहित्य दे रहा था। यहां तक कि मेरे पिता की सोच भी 1990 के दशक तक आते-आते काफी बदल गयी थी। लेकिन आसपास की दुनिया उतनी नहीं बदली है। यह संयोग नहीं है कि फेसबुक पर गीता प्रेस के बचाव में बड़े-बड़े इतिहासकार और कवि-लेखक जुटे पड़े हैं।

(जवरीमल्ल पारख स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)