दुनिया की आधी आबादी महिलाएँ हैं। दुनिया के हर देश में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव आया है। दुनिया में किसानों, मजदूरों और ट्रेड यूनियनों द्वारा चलाए गए आंदोलनों में महिलाओं ने अद्वितीय भूमिका निभाई है। इस संबंध में भारत कोई अपवाद नहीं है। भारत में ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति भवन तक महिलाओं की उपस्थिति देखी जा सकती है।

21वीं सदी के पहले दशक के नौवें वर्ष (सन् 2009) के अंत में भारतीय संसदीय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत हुई। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार, यूपीए की अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, तथा भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला श्रीमती सुषमा स्वराज, जो लोकसभा में विपक्ष की नेता रहीं, ने इतिहास रचा।

सन् 1950 के बाद से देश के इतिहास में यह पहला अवसर था जब राष्ट्रपति, स्पीकर, सत्ता पक्ष और विपक्ष का नेतृत्व महिलाओं के हाथों में था। यह महिला सशक्तिकरण का अतुलनीय उदाहरण है। विश्व की राजनीतिक संस्थाओं पर दृष्टि डालने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे उदाहरण विकसित लोकतंत्रों – इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा आदि में भी नहीं मिलते। हम सुधी पाठकों को बताना चाहेंगे कि आज तक किसी भी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना गया, हालाँकि अमेरिका खुद को विश्व का एक ‘उत्कृष्ट लोकतंत्र’ मानता है।

ऐतिहासिक कालानुक्रमिक क्रम: सार्वभौमिक मताधिकार

दुनिया में महिलाओं के सार्वभौमिक मताधिकार का इतिहास बहुत लंबा है। महिलाओं को यह अधिकार संघर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। प्रारंभ में, कई राज्यों ने कुछ शर्तों के साथ सीमित मताधिकार प्रदान किया। ऐतिहासिक कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार, लगभग 132 साल पहले न्यूजीलैंड (सन् 1893), अमेरिका (सन् 1920), पूर्व सोवियत संघ (वर्तमान रूस – 1917), फ्रांस (1944), और भारत (26 जनवरी 1950) में महिलाओं को मताधिकार मिला। सन् 1893 से सन् 1960 के बीच महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया। विश्व के 198 राज्यों में से 129 राज्यों में मतदान का अधिकार है। भारत के संविधान के इकसठवें संशोधन अधिनियम, 1988 के अनुसार, मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

महिला मतदान प्रतिशत: लगभग बराबर

पहले भारतीय आम चुनाव (25 अक्टूबर 1951 – 21 फरवरी 1952) के समय, कुल जनसंख्या (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) 361 मिलियन थी और मतदाताओं की संख्या 173 मिलियन थी। 18वें लोकसभा चुनाव (सन् 2024) में 96.8 करोड़ मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ और महिलाओं की संख्या 47.1 करोड़ थी। पिछले दो दशकों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है। 17वें लोकसभा चुनाव (2019) में 96.8 करोड़ मतदाताओं में महिला मतदान प्रतिशत (67.18 प्रतिशत) पुरुष मतदान (67.01 प्रतिशत) से अधिक था। 18वें लोकसभा चुनाव (सन् 2024) में महिला (65.78%) और पुरुष (65.80%) मतदान लगभग बराबर था।

महिला साक्षरता और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व: कोई संबंध नहीं

सन् 2023 में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिला सदस्यों की संख्या 10% से भी कम है। इन राज्यों में गुजरात (8.2%), महाराष्ट्र (8.3%), आंध्र प्रदेश (8%), केरल (7.9%), तमिलनाडु (5.1%), तेलंगाना (5%) और कर्नाटक (4.5%) शामिल हैं। नागालैंड की स्थापना 30 नवंबर 1963 को हुई थी, लेकिन नागालैंड विधानसभा में 60 वर्षों तक एक भी महिला नहीं चुनी गई। मार्च 2023 में पहली बार दो महिलाएँ – एनडीपीपी नेता हेकानी जखालू और साल्होतुनुओ क्रूस – विधायक निर्वाचित होकर इतिहास रचने में सफल हुईं।

शिक्षा और महिला चुनाव के बीच कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सन् 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः 82.75% और 76.11% है। इसी तरह केरल में महिला साक्षरता 100 प्रतिशत है, इसके बावजूद वर्तमान केरल विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व केवल 7.9% है। मिजोरम राज्य की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। सन् 2023 के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, महिला साक्षरता दर 89.27 प्रतिशत है। इसके बावजूद सन् 2018 के चुनाव में 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक भी महिला चुनाव नहीं जीत सकी। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि महिला मतदाताओं की संख्या, महिला साक्षरता दर, महिला मतदान और विधानसभाओं व लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व में कोई संबंध नहीं है।

महिला मतदाताओं की संख्या, महिला मतदान और महिलाओं की चुनाव जीत के बीच कोई संबंध नहीं

आजादी के 75 साल बाद, 18वें लोकसभा चुनाव (सन् 2024) में महिला मतदाता मतदान और पुरुष मतदाता मतदान के लैंगिक अंतर में आश्चर्यजनक बदलाव आया। सन् 1951-52 के प्रथम लोकसभा चुनाव में जब महिला वोटिंग 67.18% और पुरुष वोटिंग 67.1% थी, तो दूसरे शब्दों में, महिला मतदान पुरुष मतदान से 0.17% अधिक था। 18वें लोकसभा चुनाव (सन् 2024) में महिला (65.78%) और पुरुष (65.80%) मतदान लगभग बराबर था। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाएँ ‘नई किंगमेकर’ तो हैं, परंतु ‘किंग’ नहीं हैं।

17वीं लोकसभा (सन् 2019) में महिला सांसदों की कुल संख्या 78 थी। वर्तमान लोकसभा (सन् 2024) में लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या 74 है। ‘महिला राजनीतिक सशक्तिकरण’ एवं ‘नारी वंदना’ के बावजूद भी वर्तमान लोकसभा में 17वीं लोकसभा की अपेक्षा महिला सांसदों की संख्या चार कम हो गई। लैंगिक अंतर सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही नहीं, बल्कि राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी साफ नजर आता है। निम्नलिखित चित्रण इस परिकल्पना को सिद्ध करता है।

मणिपुर में कुल (20,48,169) मतदाताओं में से महिला मतदाताओं (10,57,336) की संख्या पुरुषों (9,96,627) से अधिक है। मार्च 2022 के विधानसभा चुनावों में 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा के लिए पाँच महिलाएँ चुनी गईं। मिजोरम राज्य की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। सन् 2023 की नवीनतम गणना के अनुसार, मिजोरम की साक्षरता दर में महिला साक्षरता 89.27 प्रतिशत और लिंगानुपात 976 है। महिला मतदाताओं की संख्या 4,38,995 है, जो पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है। इसके बावजूद सन् 2018 के चुनाव में 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक भी महिला चुनाव नहीं जीत सकी।

नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में 174 उम्मीदवारों में से केवल 16 महिलाएँ उम्मीदवार थीं। जब राजनीतिक दल महिलाओं को चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाएँगे, तो विधानसभा में महिलाओं की संख्या किस तरह बढ़ेगी? यह एक बुनियादी सवाल है। इसका मूल कारण यह है कि भारत के अन्य समाजों की तरह मिजो समाज अभी भी पितृसत्तात्मक है, जबकि साक्षरता के मामले में यह भारत में तीसरे स्थान पर है।

सन् 1998 से सन् 2022 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में महिला मतदान प्रतिशत पुरुष मतदान प्रतिशत से अधिक रहा है। सन् 2022 के विधानसभा चुनाव में महिला वोटिंग 76.8% और पुरुष वोटिंग 72.4% रही। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 68 विधायकों में से केवल एक महिला विधायक है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव (सन् 2014): एक दिलचस्प कहानी

हरियाणा विधानसभा चुनाव (सन् 2014) में मतदान के आँकड़े साबित करते हैं कि हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में महिला मतदान प्रतिशत शहरी महिला मतदान प्रतिशत से अधिक है। इस बात पर जोर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शहरों में रहने वाली महिलाएँ अधिक शिक्षित, अधिक जागरूक, अधिक विशेषाधिकार प्राप्त, अधिक संपन्न और अधिक आधुनिक हैं। इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, सामान्य जागरूकता और सुविधाओं की कमी है। इसके अतिरिक्त, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ संपन्न नहीं हैं।

एक सर्वे के अनुसार, भारत में कृषि समुदायों से संबंधित केवल 13.87% महिलाओं के पास कृषि भूमि पर कानूनी अधिकार हैं। कृषि योग्य भूमि की स्थिति के मामले में गैर-कृषि समुदायों की महिलाओं की स्थिति सबसे दयनीय है, क्योंकि केवल 2% कृषि श्रमिक महिलाओं के पास भूमि या भूमि का कानूनी अधिकार है। दूसरे शब्दों में, कृषि समुदायों की लगभग 86% महिलाओं और कृषि श्रमिक समुदायों की 98% महिलाओं के पास भूमि से संबंधित कोई संपत्ति नहीं है।

कृषि समुदायों में महिलाएँ ज्यादातर अपने परिवार की जमीन पर काम करती हैं, जबकि गैर-कृषि समुदायों की महिलाएँ ग्रामीण किसानों की जमीन पर मजदूर के रूप में काम करती हैं। महिला किसान अधिकार मंच की संस्थापक अध्यक्ष डॉ. रुक्मिणी राव के अनुसार, प्रत्येक एकड़ पर 70% काम महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि इसके विपरीत 30% काम पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक अनुमान के अनुसार, एक महिला किसान एक वर्ष में 3485 घंटे खेतों में काम करती है।

इसके बावजूद, ग्रामीण महिलाएँ चुनावों में ‘मतदान के महत्व’ या ‘लोकतंत्र के नृत्य’ के बारे में अधिक जागरूक हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव (2014) में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल महिला मतदान प्रतिशत 44.6% था, जबकि शहरों में यह 42.9% था। जब हरियाणा की ग्रामीण महिलाएँ घूँघट की ओट से वोट की चोट मारती हैं, तो बड़े-बड़े नेता गश खाकर गिर पड़ते हैं और चुनाव में धूल चाटते रह जाते हैं। दरअसल, हरियाणा की ग्रामीण महिला मतदाता ‘असली किंगमेकर’ हैं, परंतु ‘किंग’ नहीं हैं। क्योंकि सन् 1966 से लेकर आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है।

जबकि हरियाणा की श्रीमती सुचेता कृपलानी (अंबाला) को उत्तर प्रदेश तथा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का श्रेय जाता है। इसके पश्चात श्रीमती सुषमा स्वराज (अंबाला) और अब श्रीमती रेखा गुप्ता (जुलाना) दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। केवल यही नहीं, अपितु ‘भारत छोड़ो आंदोलन की रानी 1942’ (Queen of Quit India Movement 1942) व ‘भारतीय स्वतंत्रता की महान वृद्ध महिला’ (Grand Old Lady of Indian Independence), श्रीमती अरुणा असफ अली (कालका) को दिल्ली की प्रथम महिला मेयर (1958) होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

महिलाओं की चुनावों में विजय दर पुरुषों की तुलना में लगभग दोगुनी अधिक: प्रतियोगी और विजेता – लैंगिक अंतर नहीं

सन् 1957 में महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या 45 और पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 1473 थी। 22 महिला उम्मीदवार विजयी रहीं और जीत की दर 49% थी। जबकि 1473 पुरुष उम्मीदवारों में से 467 विजयी रहे और उनकी जीत की दर 32% रही। अर्थात् महिलाओं की पुरुषों से 17% अधिक विजय दर थी। सन् 1957 से लेकर आज तक कुछ लोकसभा चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की विजय दर में लगभग दोगुना अंतर रहा है।

चुनाव में महिला विजय दर पुरुषों से किसी भी रूप में कम नहीं होती। यह हरियाणा विधानसभा के 2024 के चुनाव से भी सिद्ध होता है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई तथा हरियाणा विधानसभा के प्रथम निर्वाचन (सन् 1967) से सन् 2024 निर्वाचन सहित 87 (अन्य अनुमान के अनुसार 100) महिलाएँ विधायक रही हैं। इनमें से 47 महिला विधायक सन् 2000 के बाद निर्वाचित हुई हैं।

सन् 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 10 महिलाओं को टिकट दिया और इनमें से पाँच महिलाएँ विजयी रहीं। अन्य शब्दों में, भाजपा महिला प्रत्याशियों की विजय दर 50 प्रतिशत है। इसके बिल्कुल विपरीत, कांग्रेस पार्टी की 12 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। इनमें से सात महिलाएँ विजयी रहीं। अर्थात् विजय दर 58% है। इससे सिद्ध होता है कि महिलाओं की विजय दर पुरुष प्रत्याशियों से कम नहीं है।

यह प्रचारित किया जाता है कि महिलाओं के चुनाव में जीतने की संभावना कम होती है और टिकट उन लोगों को दिया जाता है जिनकी जीत की संभावना अधिक होती है। इसी कमजोर आधार पर कांग्रेस और भाजपा सहित राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी महिला उम्मीदवारों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में उतारने के खिलाफ हैं। यदि राजनीतिक दल महिलाओं को चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, तो सांसद या विधायक के रूप में उनकी संख्या कैसे बढ़ेगी?

पितृसत्तात्मक व्यवस्था और संकीर्ण एवं पुरुषवादी मानसिकता के कारण राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है। यही कारण है कि आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी वर्तमान में महिला सांसदों की कुल संख्या 113 (लोकसभा 74 + राज्यसभा 39) है।

राजनीतिक दलों की महिला अध्यक्ष: भारी लैंगिक अंतर

राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। राजनीतिक दलों द्वारा लोकतंत्र को ‘प्रतिनिधि लोकतंत्र’ में बदल दिया गया है। राजनीतिक दलों का सर्वोच्च नेतृत्व हाई कमान और अध्यक्ष या महासचिव होता है। इसलिए हमारे विद्वान पाठकों के लिए यह जानना जरूरी है कि भारत में राजनीतिक दलों के अध्यक्षों या महासचिवों के संबंध में महिलाओं की स्थिति क्या है?

वैश्विक मंच पर, कई देशों में महिलाएँ अपने-अपने राजनीतिक दलों की अध्यक्ष हैं। लेकिन भारत में, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी – भारतीय जनता पार्टी (सन् 1980) की स्थापना के बाद आज तक एक भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नहीं रही है। दूसरी ओर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जैसी वामपंथी पार्टियों में आज तक एक भी महिला राष्ट्रीय महासचिव नहीं बन पाई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार (मार्च 2025 तक) और पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार है। इस पार्टी की अध्यक्ष कोई महिला नहीं है।

कुछ पार्टियों को छोड़कर क्षेत्रीय पार्टियों का भी यही हाल है। हमारा मानना है कि दक्षिणपंथी विचारधारा या साम्यवादी वामपंथी विचारधारा पर आधारित दोनों पार्टियों की मानसिकता पितृसत्तात्मक है। ऐसे में जब महिलाएँ राजनीतिक दलों में निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होंगी, तो वास्तव में वे कोई भूमिका नहीं निभा पाएँगी!

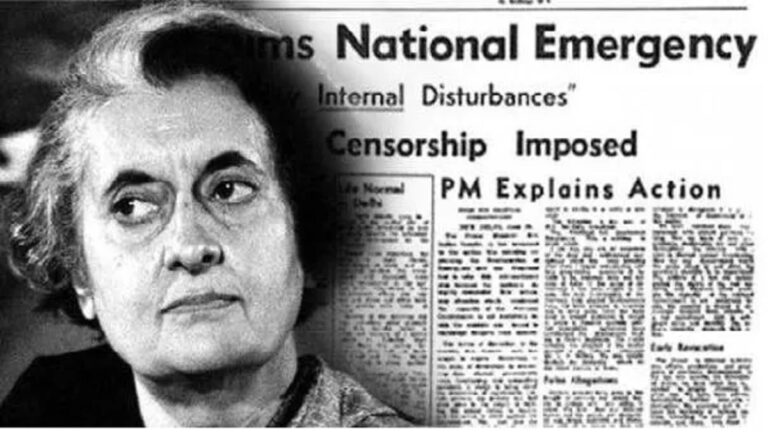

श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष (सन् 1959 और सन् 1978 से सन् 1984 में अपनी मृत्यु तक) रहीं। वह इस पद पर निर्वाचित होने वाली चौथी महिला थीं। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहने वाली श्रीमती सोनिया गांधी हैं। वह सन् 1998 में कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पाँचवीं महिला थीं और बीस वर्षों (सन् 1998 से सन् 2017 तक और सन् 2019 से सन् 2022 तक) तक अध्यक्ष पद पर रहीं। विश्व स्तर पर सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की श्रेणी में श्रीमती इंदिरा गांधी एवं श्रीमती सोनिया गांधी का गौरवपूर्ण स्थान है।

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में, पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता 9 फरवरी 1989 से 5 दिसंबर 2016 तक अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की पाँचवीं और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महासचिव थीं। 18 सितंबर 2003 को कुमारी मायावती को बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 28 अगस्त 2019 को वह लगातार चौथी बार फिर से चुनी गईं।

वह चार बार (सन् 1995, सन् 1997, सन् 2002-2003 और सन् 2007-2012) उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। उन्हें भारतीय राजनीति में एक सशक्त महिला और भारत में दलित राजनीति का प्रतीक माना जाता है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुई थी और सुश्री ममता बनर्जी इसकी संस्थापक अध्यक्ष थीं और वह अभी भी इस पद पर बनी हुई हैं।

राजनीतिक नेता ‘पुरुष-केंद्रित’ और ‘पितृसत्तात्मक व्यवस्था’ का समर्थन करते हैं। लैंगिक समानता को लेकर राजनीतिक दलों के सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। वे सिर्फ दिखावे के तौर पर ‘स्त्री वंदना’ करते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अंततः, उनका दृष्टिकोण महिला-विरोधी और लैंगिक समानता-विरोधी है। ऐसे में भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण की बात कहाँ तक सार्थक हो सकती है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। हमारा सुझाव है कि राजनीतिक दलों की कार्यकारिणी अथवा हाई कमान में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर होनी चाहिए ताकि लैंगिक अंतर को समाप्त किया जा सके।

महिलाएँ और पंचायती राज: महिला सशक्तिकरण की एक गौरवशाली संवैधानिक क्रांति

15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारत की लगभग 562 रियासतों से आजादी के बाद सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की वकालत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू करते थे। समाजवादी विचारक, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र के प्रमुख नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया ने भी इसका समर्थन किया था। हमारा मानना है कि महिलाएँ आधी आबादी हैं और सभी संस्थानों में उनका 50% प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय रियासतों से आजादी मिलने से पहले रहबर-ए-आजम दीनबंधु सर छोटू राम ने आज से 82 साल पहले सन् 1943 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें और विधानसभा में 20% सीटें आरक्षित करने का वैधानिक प्रावधान पंजाब विधानसभा में पारित करवाया था। रहबर-ए-आजम दीनबंधु सर छोटू राम का आकस्मिक निधन (9 जनवरी 1945), सांप्रदायिक हिंसात्मक दंगों, भारत का विभाजन, जनता का पलायन इत्यादि के कारण यह अधिनियम लागू नहीं किया जा सका और यह ठंडे बस्ते में चला गया।

भारतीय संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों (अध्याय 4) के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव में पंचायती राज की आधारशिला रखी। लगभग तीन दशकों तक, सन् 1959 से सन् 1987 तक, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग प्रतीकात्मक था। सन् 1987 में पहली बार कर्नाटक सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं। परिणामस्वरूप, लगभग 18,000 महिलाएँ कर्नाटक की पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनी गईं। यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी।

इसके बाद भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया गया और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया गया। परिणामस्वरूप, 73वें संशोधन के आधार पर विभिन्न राज्यों द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित किए गए।

27 अगस्त 2009 को डॉ. मनमोहन सिंह की कांग्रेस नीत यूपीए सरकार (कैबिनेट) ने निर्णय लिया कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 243D में संशोधन करने का क्रांतिकारी निर्णय लिया गया, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष चुनाव में भरी जाने वाली सीटों में से 50% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था।

इस समय भारत के 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। परिणामस्वरूप, वर्तमान में भारत की पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों में 1.4 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। यह कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है।

दुनिया के 141 देशों में 30 लाख (35.5 प्रतिशत) स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। दुनिया के 141 देशों की सूची में केवल 3 देशों में स्थानीय निकायों के स्तर पर 50 प्रतिशत से अधिक और 22 देशों में 40 प्रतिशत से अधिक महिला प्रतिनिधि हैं। जनवरी 2023 तक भारत इन 22 देशों की श्रेणी में होने के कारण स्थानीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

व्यावहारिक पहलू

सैद्धांतिक तौर पर महिला सशक्तिकरण बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन व्यवहार में इसका स्याह पक्ष भी है। महिला सशक्तिकरण के लिए कानून द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन व्यवहार में पितृसत्तात्मक मानसिकता, पुरुषवादी सोच तथा महिला-विरोधी मानसिकता के कारण महिला प्रतिनिधियों को शक्तिहीन बना दिया गया है। महिला प्रतिनिधियों की ओर से उनके परिवार के पुरुष सदस्य पंचायती राज संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं।

उदाहरण के लिए, हरियाणा में 2016 से पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी संशोधन के आधार पर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित होने के कारण पंचायतों में महिलाएँ अधिक साक्षर और शिक्षित हैं। इसके बावजूद भी, महिला पंच और महिला सरपंच या ब्लॉक समिति की महिला सदस्य या अध्यक्ष और महिला जिला परिषद अध्यक्ष महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर भी बैठकों में भाग नहीं लेतीं।

20वीं शताब्दी में भारत की राजनीति की व्याकरण को ‘आया राम और गया राम’ का मुहावरा हरियाणा की देन है। वहीं वर्तमान सदी में परिवार के पुरुष सदस्य महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति की व्याकरण में “सरपंच ससुर”, “सरपंच पति”, “सरपंच बेटा”, “सरपंच प्रतिनिधि” इत्यादि नए मुहावरे भी हरियाणा की देन हैं। यही स्थिति अन्य राज्यों में भी है। एक सर्वे के मुताबिक, झारखंड में 56 फीसदी महिलाएँ पंचायती राज संस्थाओं में हैं। परिवार के पुरुष सदस्य महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिणामस्वरूप झारखंड में प्रयोग होने वाली शब्दावली के उदाहरण हैं— “मैं मुखियाजी का पति हूँ”, “मैं मुखियाजी का साला हूँ”, “मैं मुखियाजी का बेटा हूँ”। झारखंड में महिला के पति को आम तौर पर ‘मुखियाजी’ कहकर संबोधित किया जाता है। महिला के पति को ‘सांसद पति’, ‘मुखियापति’ या ‘मुखिया प्रतिनिधि’ कहा जाता है। ये मुहावरे जनमानस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया – समाचार पत्रों की सुर्खियाँ भी बनते हैं।

जब ग्रामीण लोग, अधिकारी, विधायक, मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी उन्हें ‘सरपंच साहब’/‘पंच साहब’ कहते हैं, तो ये राजनीतिक मुहावरे और भी अधिक औचित्यपूर्ण हो जाते हैं, जबकि यह असंवैधानिक, अवैध, महिला-विरोधी और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के समर्थक हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि पंचायती राज अधिनियमों में अपराध-विरोधी कानून के प्रावधान की सख्त आवश्यकता है।

संक्षेप में, उपरोक्त कमियों के बावजूद, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की भूमिका में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और यह भारतीय लोकतंत्र की सफलता का एक अच्छा संकेतक है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि पंचायती राज अधिनियमों में अपराध-विरोधी कानून के प्रावधान की सख्त आवश्यकता है।

(डॉ. रामजीलाल, सामाजिक वैज्ञानिक और हरियाणा के करनाल स्थित दयाल सिंह कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं।)

जारी….