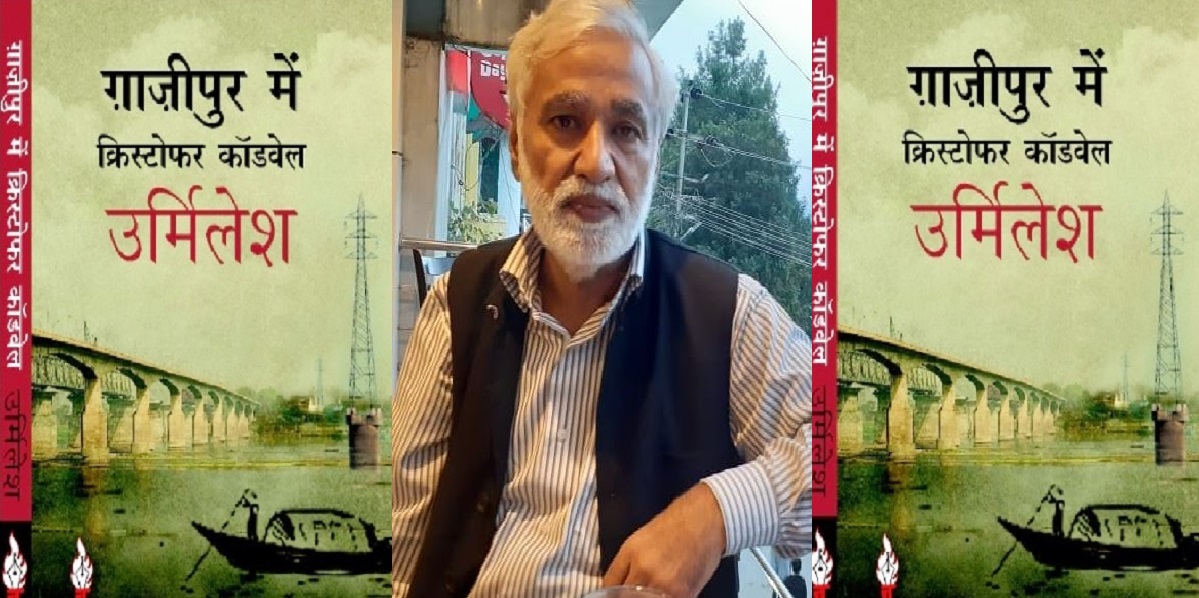

सबसे पहले उर्मिलेश सर आपको इस बात के लिए शुक्रिया कि आपके चलते मैंने कोई किताब पढ़ी। पिछले चार सालों से पोर्टल की व्यस्तता के चलते न तो अलग से समय निकाल सका और न ही इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास हो पाया। लिहाजा समीक्षाओं और लोगों की टिप्पणियों के सहारे ही इस बीच आने वाली किताबों के बारे में जान सका। आपकी किताब ‘ग़ाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल’ को इस लिए पढ़ पाया क्योंकि उसके जितने चरित्र या कहिए पात्र या संदर्भ हैं वो या तो परिचित थे या फिर इस दौर के सामाजिक-राजनीतिक या फिर साहित्यिक संदर्भों में चर्चा के विषय रहे। लिहाजा उनको या फिर उनके बारे में करीब से जानने की एक सहज उत्सुकता थी जिसने इस बात के लिए प्रेरित किया और मैं पूरी किताब पढ़ गया। मैं कोई प्रोफेशनल समीक्षक नहीं हूं इसलिए मुझसे किसी संपूर्णता में किताब की समीक्षा की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हां किताब पढ़ कर जो मैं जान सका या फिर जो चीजें हमें प्रभावित कीं उन्हीं बातों पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। शुरुआत किताब के नाम से ही करते हैं। ‘ग़ाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल’ यह नाम सुनकर ही एकबारगी कोई रुक जाएगा।

आखिर किसी कॉडवेल का गाजीपुर से भला क्या रिश्ता हो सकता है? माना कि अंग्रेजों के समय गाजीपुर भी उसकी सत्ता के अधीन था और उस दौरान वहां विद्रोह भी हुए और कार्नवालिस की कब्र तक वहां मौजूद है। लेकिन किसी कॉडवेल का नाम तो इन संदर्भों में नहीं आता है। लिहाजा इसकी तलाश ही किताब के प्रति किसी के रुझान की शुरुआत कर देती है। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं है। किताब का यह शीर्षक साबित करता है कि लेखक के चिंतन और सोच का फलक कितना ऊंचा और विस्तृत है। (पीएन सिंह के शोध के संदर्भ से उस नाम को जोड़ना महज एक निमित्त मात्र है।) वह क्रस्टोफर कॉडवेल जो अपना देश छोड़कर फासिज्म के खिलाफ लड़ाई के लिए स्पेन चला जाता है। यह प्रकरण अपने आप में मानवता की रक्षा का चरम बिंदु है। जिसमें वह अपने परिवार, समुदाय, धर्म, देश से भी ऊपर उठ जाता है। और आखिर में पूरी मानवता के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। अगर वह किताब के टाइटिल का हिस्सा बनता है तो उससे यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि लेखक भी उन्हीं आदर्शों के प्रति समर्पित है। लेकिन इसके साथ ही 12 अध्यायों में फैली इस किताब में इस आदर्श के साथ जमीन पर कायम तमाम विद्रूपताओं को खुल कर सामने लाया गया है। जिनमें से कुछ का खुद लेखक से जगह-जगह साबका पड़ता है। क्योंकि यह किताब व्यक्तिगत रिश्तों, अनुभवों और तमाम सामाजिक सरोकारों के इर्द-गिर्द घूमती है।

लिहाजा सबसे पहले बात उस कड़ी की जिसने सबसे ज्यादा लेखक के व्यक्तित्व को प्रभावित किया है। उर्मिलेश जी ने कभी नहीं छुपाया कि वह जीवन में क्या बनना चाहते थे। लेकिन उनके अपने लक्ष्य को हासिल करने में जिस शख्स ने सबसे ज्यादा बाधा पहुंचायी उसका उन्होंने खुलकर जिक्र किया है। भारतीय साहित्यिक आकाश पर कई दशकों तक नामवर सिंह का राज हुआ करता था। कहा जाता था कि उनके बगैर साहित्य के क्षेत्र में पत्ता भी नहीं हिलता। कवि कौन बनेगा और पुरस्कार किसे मिलेगा यह वे या फिर उनके लोग ही तय किया करते थे। लेकिन अकादमिक क्षेत्र में भी उनका यही दबदबा था यह उर्मिलेश जी की इस किताब को पढ़कर जाना। जाति भारतीय समाज का सबसे बड़ा कोढ़ है। आमतौर पर लोग इसके खिलाफ नहीं होते हैं। लेकिन किसी पढ़े लिखे इंसान या फिर कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े शख्स से यह उम्मीद की जाती है कि वह इसको छोड़ चुका होगा। और वह शख्स जो साहित्य की सेवा कर रहा है उसके लिए तो यह पहली शर्त बन जाती है। लेकिन नामवर सिंह ने जिस तरह से उर्मिलेश जी की जाति जाननी चाही और फिर जिस तरह से उनके कैरियर की राह में रोड़े अटकाते रहे उससे लगता है कि वह इस बीमारी की बुरी तरह से चपेट में थे।

फिर यह सवाल किसी नामवर सिंह तक सीमित नहीं रह जाता है। यह सवाल उस समय की वाम पार्टियों पर उठता है जो उत्तर भारत में काम कर रही थीं। और जिनसे नामवर जैसे लोग जुड़े हुए थे। जाति के सवाल पर यही अस्पष्टता शायद उनके लगातार छीजते जनाधार के लिए भी जिम्मेदार रहा। और उत्तर भारत बदलाव के सपने की दिशा में आगे बढ़ने की बजाय गोबर पट्टी बनकर रह गया। ऐसा नहीं कि वाम पार्टियों के पास पिछड़ी जातियों या फिर वंचित समुदायों के नेता नहीं थे। खुद इसी किताब में शास्त्री, पब्बर राम समेत कई नेताओं का नाम लिया गया है। एक दौर में मित्रसेन यादव फैजाबाद के बड़े नेता हुआ करते थे। आजमगढ़ के चंद्रजीत यादव कम्युनिस्ट पार्टी की पैदाइश थे। बांदा में राम सजीवन तक कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद बने। लेकिन यह सवाल फिर भी रह जाता है कि पार्टी ने आंतरिक तौर पर भी और बाहर भी जाति को तोड़ने का कितना प्रयास किया।

किताब में कवि गोरख पांडेय से लेखक की निकटता बिल्कुल स्पष्ट है। वह न केवल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित है बल्कि उनके साथ निजी रिश्तों के चलते उनके दुखों और कष्टों को हल करने की कोशिश करता है। और यह रिश्ता कितना घनिष्ठ था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह उनके प्रेम जैसे बेहद निजी मामले में भी दखल देने से नहीं चूकता है। इसी संदर्भ में इस मित्र मंडली के एक शख्स निशात कैसर की टिप्पणी बेहद मौजूं लगती है जो वह गोरख की मौत के बाद आयोजित श्रद्धांजलि सभा में करते हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि ‘एक समान वैचारिकता के बावजूद हम लोगों के बीच सामुदायिकता क्यों नहीं विकसित हो सकी? इस तरह की सामुदायिकता होती तो क्या गोरख का अकेलापन इस कदर बढ़ा होता’? यह सवाल आज भी उसी तरह से प्रासंगिक है। खासकर ऐसे लोगों के बीच जो समाज में बदलाव रखने का जज्बा रखते हैं। या फिर जिनका कुछ सामाजिक सरोकार है। या क्रांति के सपने को पूरा करना चाहते हैं। यहीं मेरा एक व्यक्तिगत सवाल भी है जिसको मैं रखना चाहता हूं। कहीं संवेदनशीलता आदमी को कमजोर तो नहीं बना देती है? अगर हां तो फिर उस कमजोरी को दूर करने का उस संवेदनशील शख्स के पास क्या तरीका हो सकता है?

बहरहाल अकादमिक दुनिया में प्रवेश हासिल न कर पाने के बाद उर्मिलेश जी मीडिया का रुख करते हैं। लेकिन समाज की विसंगतियां यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़तीं। हालांकि नवभारत टाइम्स का उनका दौर बेहतर गुजरा था। और संपादक समेत तमाम साथी गणों से भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलती। लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद और बाद के दौर में संपादिका मृणाल पांडेय का उनके प्रति व्यवहार बेहद क्रूर रहा। उन्होंने न केवल उन्हें तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से अलग कर दिया बल्कि महाश्वेता देवी के लेख का प्रकरण बताता है कि वह किस कदर उनके प्रति नफरत से भरी थीं। किसी भी कीमत पर वह उनके नाम को उनके लेख में नहीं जाने देना चाहती थीं और फिर उसके लिए उन्होंने पत्रकारिता के तमाम नैतिक मानदंडों का मानमर्दन करते हुए उसे एडिट करवा दिया।

संपादकीय नियमों के बिल्कुल खिलाफ होने के बावजूद उन्होंने इसको अंजाम दिया। यह बताता है कि जातीय द्वेष और घृणा मीडिया के उन कथित उच्च लोगों में भी मौजूद है जो खुद के कंधे पर बौद्धिक होने का तमग़ा बांधे फिरते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह मोहतरमा साहित्य के क्षेत्र से आती हैं। लिहाजा समझा जा सकता है कि साहित्य में किस हद तक सड़न मौजूद है। अनायास नहीं पिछले तीन दशक में हिंदी साहित्य में कोई ऐसी रचना नहीं आ सकी जिसको कालजयी कहा जा सके। इन्होंने इस समय कांग्रेस के नेशनल हेरल्ड के संपादकत्व का कार्यभार संभाल रखा है। जो कांग्रेस इस समय खुद को सुधारने की कोशिश कर रही है। और हिंदी पट्टी में उसका पूरा जोर पिछड़ों और दलितों पर है। उसने अपने मीडिया के कोर में एक ऐसी शख्सियत को बैठा रखा है जो भीतर से घोर ब्राह्मणवादी है।

इस किताब से तुलसीराम के व्यक्तित्व पर भी अच्छा खासा प्रकाश पड़ता है। एक शख्स कितने कष्टों को झेलते हुए समाज के सबसे निचले पायदान से अपने बल पर समाज और शिक्षा के उच्च शिखर तक पहुंचता है। तुलसीराम उसकी मिसाल हैं। यह तुलसीराम की जिजीविषा थी जिसने तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें यहां तक पहुंचाया। जिसमें वह न केवल जेएनयू के प्रोफेसर और विभाग के अध्यक्ष बने। बल्कि ‘मुर्दहिया’ और ‘मणिकर्णिका’ लिख कर हमेशा-हमेशा के लिए अमर हो गए। और कभी नासमझ लोगों द्वारा कलंक के तौर पर चिन्हित किया जाने वाला शख्स उसी समाज और देश का गौरव बन गया। भूमिहार सामंतों द्वारा रचित दलित नरसंहार के बाद उनकी गाजीपुर के शेरपुर की यात्रा का इस किताब में विस्तृत वर्णन है। जिसमें बीएचयू का महज शोध छात्र होने के बावजूद उनकी संवेदना उनको शेरपुर खींच ले जाती है। और फिर घटना की असली रिपोर्टिंग उनके हवाले से देश के सामने आती है। यहां एक बार फिर मीडिया सवालों के घेरे में आ जाती है।

यहां ‘मुर्दहिया’ के हवाले से उनकी अपनी पीड़ा को रखना समीचीन होगा। जिसमें वो कहते हैं कि “…..चेचक से मेरी दाईं आंख की रौशनी हमेशा के लिए विलुप्त हो गयी। भारत के अंधविश्वासी समाज में ऐसे व्यक्ति अशुभ की श्रेणी में हमेशा के लिए सूचीबद्ध हो जाते हैं। ऐसी श्रेणी में मेरा भी प्रवेश महज तीन साल की अवस्था में हो गया। अत: घर से लेकर बाहर तक मैं सबके लिए अपशकुन बन गया।” अन्याय, अपमान और उपेक्षा के इस जीवन के बावजूद इससे जुड़े सवालों पर तुलसीराम की प्रतिक्रिया बेहद सधी और सुलझी होती थी। और वह इन सारी विद्रूपताओं को बड़े फलक पर देखते थे। जैसा कि उर्मिलेश जी ने बार-बार इस बात को चिन्हित करने की कोशिश की है कि उनको पूरे सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था के बदलाव में ही इसका हल दिखता था। लिहाजा उन्हें किसी शार्टकट पर कभी भरोसा नहीं रहा। यह उनके गहन अध्ययन और चिंतन का ही नतीजा था। जिसने न केवल उनके व्यक्तित्व को बहुत गहरा कर दिया था बल्कि उसे एक नये फलक पर ले जाकर खड़ा कर दिया था।

इसके अलावा मीडिया के दो चर्चित संपादकों एमजे अकबर और शुजात बुखारी का बिल्कुल विपरीत कारणों से किताब में जिक्र किया गया है। पहले में एक संपादक के पतन की कहानी है। जो कभी मीडिया का मुगल हुआ करता था। लेकिन राजनीतिक लिप्सा ने उसे किस तरह से पतित कर दिया। और आखिर में मी टू प्रकरण उसकी ‘मौत’ का पैगाम साबित हुआ। जबकि दूसरा संपादक यारों का यार है। घाटी के एक कोने में रहते हुए भी देश की पत्रकारिता का स्तंभ बना हुआ था। लेखक ने उससे अपनी नजदीकियों, उसके व्यक्तित्व और पत्रकारिता में उसकी भूमिका को लेकर विस्तार से लिखा है। जिसमें उसकी शहादत से लेकर तमाम प्रकरण शामिल हैं।

इस किताब की सबसे अच्छी बात जो है वह यह कि लेखक ने न केवल पूरी तटस्थता बनाए रखी है बल्कि किसी व्यक्ति के गलत पक्षों की आलोचना के साथ उसकी अच्छाइयों को भी सामने लाने का काम किया है। मसलन राजेंद्र यादव का कई जगहों पर वह बचाव करते ज़रूर दिखते हैं लेकिन उनके भीतर की जो बुराइयां थीं लेखक ने उसे भी सामने रख दिया है। किसी भी लेखक के लिए यही बात सबसे मुश्किल होती है। हालांकि उर्मिलेश जी के इस व्यक्तित्व का हमें शुरू में ही परिचय मिल जाता है। जब वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान डायमंड जुबली छात्रावास में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में कवयित्री महादेवी वर्मा के सामने कुलपति के छात्र विरोधी रवैये के लिए उनकी मंच पर ही मजम्मत करते हैं। जिसके जरिये उन्होंने साबित किया था कि किसी चीज को हासिल करने के लिए वह अन्याय और अत्याचार से समझौता नहीं कर सकते हैं। किसी शख्स की ऐसे मौके पर ही असली परीक्षा होती है जब वह अपने नुकसान की कीमत पर सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होता है। उर्मिलेश जी न केवल उस परीक्षा में खरे उतरे बल्कि पत्रकारिता के अपने पूरे जीवन में सत्ता के इतने करीब रहते हुए भी अगर उन्होंने कोई बेजा लाभ हासिल नहीं किया तो उसके पीछे अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न के विरोध का उनका वही संकल्प था। जिसको वह आज भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और आखिर में नवारुण प्रकाशन के बहाने संजय जोशी को इस किताब को प्रकाशित करने के लिए शुक्रिया।

(महेंद्र मिश्र जनचौक के संपादक हैं।)