वाराणसी। कभी बनारस की तंग गलियों में खटखटाते करघों की आवाज़ें हवा में रचती थीं एक संगीत-रेशमी, स्वदेशी और आत्मीय। हर थाप, हर धुन मानो एक दुआ की तरह उठती थी, जिसे किसी दुल्हन की साड़ी में काढ़ा जाना था या किसी तीर्थ यात्री के वस्त्र में बुना जाना था। रेशम की महीन डोर में बुना हुआ यह शहर केवल वस्त्र नहीं बनाता, वह संस्कृति बुनता है, सभ्यता के रंग बुनता है और बुनता था उम्मीदों की वह चादर, जिसमें पीढ़ियां खुद को लपेटकर सपना देखती हैं।

लेकिन आज जब वही खटखटाहट धीमी पड़ने लगी है, तो यह सिर्फ एक मशीन की आवाज़ नहीं, बल्कि हज़ारों घरों की सांझ की थाली में आई चुप्पी है। वह चुप्पी जो बच्चों की पढ़ाई, बीमार मां की दवा और चूल्हे की आग तक को खामोश कर देती है। 9 अप्रैल 2025 को अमेरिका द्वारा घोषित 26% पारस्परिक टैरिफ़, इन बुनकर परिवारों के लिए किसी नीतिगत निर्णय से कहीं बढ़कर एक असहनीय आघात है-एक ऐसा आघात जो हथेलियों की लकीरों तक को बदलने लगा है।

ट्रंप का टैरिफ वह टैरिफ़ है जो सीधे उन हथकरघों की सांसें रोक रहा है, जिन पर अब भी इतिहास धड़कता है। भारत के वस्त्र निर्यात में अमेरिका की 28% हिस्सेदारी केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि वह पुल है जो बनारस की गलियों को न्यू जर्सी और न्यूयार्क की दुकानों से जोड़ता है, जो वाराणसी हुनर को कैलिफोर्निया के कैटवॉक तक पहुंचाता है, लेकिन अब वह पुल दरकने लगा है।

बाजार के गणित ने एक बार फिर भावना की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल दिया है। अमेरिका के खुदरा विक्रेता जो अब तक बनारसी कपड़ों की गरिमा को संजोए रखते थे, मुनाफे की नई राह की तलाश में निकल पड़े हैं। यह तलाश किसी और देश की ओर मुड़ रही है-वहां जहां सस्ते श्रम से तेज़ उत्पादन हो सकता है, लेकिन आत्मा का धागा गायब है। बनारसी बुनकरों की दुनिया केवल करघों और ज़री तक सीमित नहीं। वह एक परंपरा है, जो गुरु से शिष्य तक, पिता से पुत्र तक, मौन संवाद की तरह संप्रेषित होती है। ट्रंप के टैरिफ़ ने इस संवाद को तोड़ा है-अब करघे बोलते नहीं, शिकायत करते हैं। अब ज़री चमकती नहीं, सिहरती है।

‘डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ़’ जैसा नाम भले ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शब्दावली में दर्ज हो गया हो, लेकिन इसका असर उस सादी कागज़ की पर्ची की तरह है, जो किसी बुनकर के घर आई है-बिजली का बिल, जो अब चुकाया नहीं जा सकता। चूल्हे पर चढ़ी रसोई, जो अधपकी रह गई है। या स्कूल फीस का वह स्लिप, जिसे देखकर मां का चेहरा बुझ गया है। कभी जिस ‘मेड इन इंडिया’ टैग पर प्रवासी भारतीय गर्व करते थे, अब वह भी संशय से घिर गया है। क्योंकि जब दाम बढ़ेंगे, तो खरीद घटेगी-और उसके साथ-साथ घटेगा वह आत्मबल, जिससे एक बुनकर दिन भर ताने-बाने में उलझा रहता है।

यह केवल आर्थिक मंदी नहीं, एक सांस्कृतिक झंझावात है और बनारसी करघे अब उसकी सीलन में चुपचाप भीग रहे हैं-उस उम्मीद के साथ कि शायद फिर कोई सुबह ऐसी आएगी, जब एक बार फिर खटखटाहट गूंजेगी…और बनारस फिर अपनी ज़ुबान में दुनिया को कुछ सुनाएगा-रेशम की, मेहनत की, और आत्मा की ज़ुबान में। बनारसी साड़ी उद्योग से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि 26 प्रतिशत टैरिफ़ की यह दर अमेरिका जैसे बड़े निर्यात गंतव्य के लिए भारत के हैंडलूम और वस्त्र उद्योग में एक असमान युद्ध का उद्घोष है। यह टैरिफ़ केवल एक आर्थिक उपाय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक असमानता का प्रतीक बनकर उभरा है। बनारसी साड़ी केवल एक वस्त्र नहीं, यह भारत की आत्मा की सिलाई है-रेशमी धागों में इतिहास, ज़री में आत्मगौरव और कढ़ाई में पीढ़ियों का संघर्ष। इस साड़ी की चमक केवल शादी-ब्याह तक सीमित नहीं, बल्कि यह कारीगरों के जीवन की रोशनी है।

आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि टैरिफ़ के कारण अमेरिका में इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी, जिससे इनके आयात में गिरावट तय है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव बनारसी बुनकरों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा। जिन करघों से हर दिन रोटियां निकलती थीं, वहां अब चुप्पी बुनने का ख़तरा मंडराने लगा है। यह टैरिफ़ नीति उन देशों के लिए तैयार की गई है, जो अमेरिका के अनुसार ‘असमान व्यापार लाभ’ उठा रहे हैं। लेकिन भारत जैसे देश, जिनकी अर्थव्यवस्था अब भी श्रम-आधारित, हस्तशिल्प-केंद्रित और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है, उनके लिए यह नीति एक तरक्कीशील गाड़ी के आगे छूट गए डिब्बे जैसी स्थिति उत्पन्न करती है।

सिर्फ वस्त्र नहीं, जीवित विरासत

बनारसी साड़ी का इतिहास मात्र वस्त्र निर्माण नहीं, बल्कि संस्कृति और अस्तित्व की एक गाथा है। यह वह कला है, जो एक बुनकर के हृदय से होकर रेशम की डोर में उतरती है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, वाराणसी में लगभग 10 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हैं। वित्त वर्ष 2024 में अमेरिका को भारत द्वारा निर्यात किए गए $7 बिलियन मूल्य के परिधानों में से एक बड़ा हिस्सा बनारसी साड़ियों और उनसे संबंधित वस्त्रों का था।

यह आंकड़ा केवल व्यापार का नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों का प्रतिनिधित्व करता है जो इसी निर्यात पर निर्भर हैं-विशेष रूप से वे छोटे बुनकर, जिनके पास कोई बड़ा ब्रांड नहीं, केवल एक करघा है और कई अधूरे सपने। डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार संतुलन नीति के तहत लागू किया गया यह 26% टैरिफ भले ही आर्थिक दृष्टिकोण से अमेरिका के लिए लाभकारी हो, किंतु भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए यह एक गंभीर संकट का संकेत है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि यह निर्णय अमेरिका में स्थानीय उत्पादकों को सशक्त करेगा तथा चीन और भारत जैसे देशों से हो रहे भारी आयात पर अंकुश लगाएगा। किंतु इस नीति की सीधी मार उन बुनकर बस्तियों पर पड़ेगी, जहां पहले से ही शिक्षा, चिकित्सा और जीविका संकटग्रस्त हैं।

बनारसी हैंडलूम उद्योग करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है। यहां उत्पादक और उत्पाद के बीच कोई मोटा मुनाफाखोर नहीं होता-एक मां अपने बेटे के नाम की बुनाई करती है, एक वृद्ध अपने अनुभव से पैटर्न गढ़ता है, और एक युवा नई डिज़ाइन की आशा में थकता नहीं। यह केवल ‘वस्त्र उत्पादन’ नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्निर्माण है। जब टैरिफ़ के कारण निर्यात घटेगा, तो कारीगरों की कमाई भी घटेगी। लेकिन बैंक की किश्तें, बिजली के बिल और धागों की कीमतें नहीं घटेंगी। परिणामस्वरूप-घरेलू ऋण का दबाव, कर्ज़ में डूबे कारीगर, और अंततः उद्योग से पलायन।

“टैरिफ नहीं, हमारी विरासत पर टैक्स है”

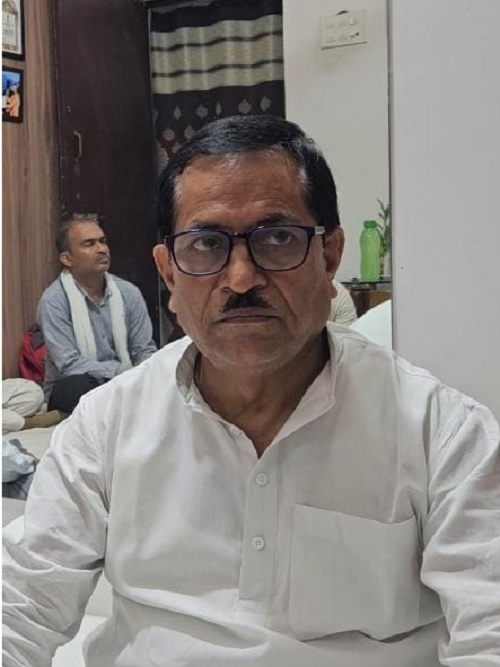

वाराणसी के शिवाला क्षेत्र की गलियों में जैसे ही रेशमी धागों की खड़खड़ाहट धीमी हुई है, एक बेचैनी भी हवा में घुल गई है। बनारसी साड़ी के पुराने कारोबारी और अंतरराष्ट्रीय निर्यातक रजत मोहन पाठक इस बदले माहौल को देखकर चिंतित हैं। रजत सिनर्जी ग्रुप वैश्विक मंच पर भारत की पहचान को सशक्त करने के साथ-साथ रजत सिनर्जी फाउंडेशन के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव और शिक्षा-सशक्तिकरण की दिशा में भी पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है। वह कहते हैं, “बनारसी साड़ी की पहचान उसकी शुद्धता और जटिलता है। लेकिन अब यही शुद्धता अमेरिकी बाजार में टैक्स के बोझ तले दबेगी।”

पाठक बताते हैं कि अमेरिका द्वारा हैंडलूम उत्पादों पर लगाया गया 26% टैरिफ केवल व्यापार नहीं, आत्मा पर वार है-“वहां के ग्राहक पहले से ही प्राइस-सेंसिटिव हैं। 26% शुल्क लगते ही वे सस्ते विकल्पों की ओर मुड़ सकते हैं। अमेरिका द्वारा भारतीय हैंडलूम उत्पादों, विशेषकर बनारसी वस्त्रों पर लगाया गया यह टैरिफ हमारे लिए केवल एक व्यापारिक रुकावट नहीं है – यह हमारी आत्मा पर प्रहार है।”

रजत मोहन पाठक के अनुसार, यह निर्णय केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि कारीगरों की नींद उड़ाने वाली हकीकत है। वे कहते हैं, “जब अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र हमारे पारंपरिक बनारसी हैंडलूम उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाते हैं, तो वह केवल व्यापार को नहीं, हमारी पांच पीढ़ियों की मेहनत, पहचान और परंपरा को प्रभावित करता है।”

उनका दर्द स्पष्ट झलकता है जब वे बुनकरों की बात करते हैं-“यह उस कारीगर के सपनों पर भार है, जिसने अपने जीवन का प्रत्येक दिन करघे की धुन में गुजारा – न थमा, न झुका – बस बुनता रहा संस्कृति, श्रद्धा और सौंदर्य के धागे।” वह कहते हैं, “बनारसी साड़ियों का हर टुकड़ा एक कहानी कहता है-ये वाराणसी की गलियों, घाटों, मंदिरों और हमारी दादी-नानी की स्मृतियों से बुना गया कपड़ा है। जब उसे सिर्फ ‘महंगा प्रोडक्ट’ कहकर खारिज किया जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी पहचान को ही दरकिनार कर दिया गया हो।”

इतिहास के पन्ने पलटते हुए वे अपने पारिवारिक योगदान को याद करते हैं और वर्तमान से जोड़ते हैं, “1865 में मेरे पूर्वज स्वर्गीय पं. सोहन पाठक ने मुबारकपुर (मऊ) में ‘लक्ष्मी एंड कम्पनी’ की स्थापना की थी। वह केवल एक व्यावसायिक पहल नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन था-ग्रामीण कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने का, भारत की हस्तकला को वैश्विक पहचान दिलाने का।”

आज उनके द्वारा खड़ा किया गया रजत सिनर्जी ग्रुप केवल निर्यात नहीं करता, बल्कि हज़ारों कारीगरों के जीवन का सहारा है। रजत कहते हैं, “आज उसी बीज से पनपा यह उद्योग ‘रजत सिनर्जी ग्रुप’ के रूप में न केवल दुनिया भर में भारतीय वस्त्रों की गरिमा को बनाए रखे हुए है, बल्कि हजारों कारीगरों के घर का चूल्हा भी जला रहा है। बाज़ार की अस्थिरता का असर सीधा जमीनी स्तर पर पड़ रहा है। आज जब इन टैरिफ की तलवार हमारे उद्योग पर लटकती है, तो इसका सीधा प्रभाव न केवल हमारे निर्यात पर, बल्कि हजारों हथकरघा परिवारों की आजीविका पर भी पड़ता है।”

रजत मोहन पाठक की सबसे बड़ी चिंता उन बुज़ुर्ग बुनकरों को लेकर है, जिनकी उंगलियों ने ज़िंदगी भर ज़री को बुना। वे कहते हैं, “यह हमारे बुज़ुर्ग बुनकरों की थरथराती उंगलियों के आत्मविश्वास को तोड़ने का काम करता है, जिनके हाथों ने ‘ज़री’ को जीवन दिया और ‘कांता’ को कला। यह संघर्ष केवल व्यापार बचाने का नहीं, बल्कि परंपरा को जीवित रखने का है। हमारा उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं है, बल्कि उस धरोहर को बचाए रखना है, जो पीढ़ियों से हमारी धमनियों में बहती आ रही है। मेरी संस्था इस सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर भी गंभीर है।”

“हमारी मांग स्पष्ट है – सरकार इस संकट को महज़ व्यापारिक मसला न माने। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस संकट को केवल एक व्यापारिक मसला न समझे, बल्कि इसे भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और लाखों बुनकर परिवारों के भविष्य से जोड़कर देखे। मेरा विश्वास है – यदि हमें उचित नीतिगत सहयोग मिले, तो भारत के हैंडलूम उत्पाद न केवल इन बाधाओं को पार करेंगे, बल्कि विश्व के परिधानों में आत्मा की तरह रच-बस जाएंगे। हमें अपने कारीगरों पर गर्व है, अपने मूल्यों पर आस्था है, और अपनी विरासत पर पूर्ण विश्वास-यही हमारी सबसे बड़ी ताक़त है, और यही भारत की पहचान भी है।”

भारत के मुकाबले अमेरिका ने भारतीय कपड़ों पर पड़ोसी देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम टैरिफ लगाया है। बांग्लादेश (37%) और वियतनाम (46%) जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत अभी भी तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है, किंतु बनारसी साड़ियों की श्रम-गहन और समय-साध्य बुनाई इसे कम प्रतिस्पर्धी बना देती है।

बनारसी बुनकरों की टूट रही उम्मीदें

बुनकरों की ज़ुबान पर चिंता है और दिलों में खालीपन। अस्सी, मदनपुरा, लोहता और पीलीकोठी जैसे इलाकों में कई करघे खामोश पड़े हैं। मोहम्मद इरफान, जो पिछले तीस वर्षों से बुनाई कर रहे हैं, कहते हैं-“हमारे लिए अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं, रोज़ी-रोटी है। जब वहां से ऑर्डर कम हो जाते हैं, तो यहां चूल्हे भी ठंडे पड़ जाते हैं।” एक औसत बुनकर परिवार ₹9,000 से ₹12,000 प्रतिमाह कमाता है, जिसमें से आधा हिस्सा कच्चे माल और बिजली में चला जाता है। ऐसे में जब निर्यात घटता है, तो ये परिवार भुखमरी और कर्ज़ के बीच पिसने को मजबूर हो जाते हैं।

इस संकट के बीच, सरकार और निर्यातक दोनों वैकल्पिक रास्ते तलाशने में जुटे हैं। कपड़ा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ व्यापारिक वार्ता को प्राथमिकता देने की घोषणा की है, वहीं FIEO (Federation of Indian Export Organisations) और HEPC जैसे संगठन यूरोप, खाड़ी देशों और जापान जैसे नए बाज़ारों में संभावनाएं तलाश रहे हैं। साथ ही, घरेलू स्तर पर मूल्यवर्धन, AI डिज़ाइन जनरेशन, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट और फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन जैसे उपायों की ओर भी रुख किया जा रहा है, ताकि बनारसी उत्पादों को नया जीवन मिल सके। लेकिन ये उपाय समय लेंगे-और तब तक उन बुनकरों का क्या होगा, जो आज भी उधार के धागों से कल की उम्मीदें बुन रहे हैं?

यह संकट केवल व्यापार का नहीं, संस्कृति की आत्मा का है। बनारसी साड़ी महज़ पहनावे की वस्तु नहीं, वह भारत की आत्मा, उसकी कथा, उसकी संवेदना है। यदि यह बाज़ार के दबाव में पीछे छूट गई, तो हम एक जीवित विरासत को केवल दस्तावेज़ों में देखने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि टैरिफ की चर्चा व्यापारिक बैठक कक्षों से निकलकर करघों तक पहुंचे-जहां हर बुनाई के साथ एक उम्मीद भी बुनी जाती है। यदि समय रहते यह समस्या नहीं सुलझी, तो वह दिन दूर नहीं जब एक विदेशी नीति के चलते बनारस की गलियों से रेशम की आवाज़ें खामोश हो जाएंगी-और तब यह केवल आर्थिक विफलता नहीं, हमारी सांस्कृतिक चेतना का ह्रास कहलाएगा।

जब बनारस की गलियों में हथकरघा चलता है, तो उसके सुर में केवल बुनाई नहीं होती-उसमें एक घर की उम्मीदें, बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी, और मां के इलाज की ज़रूरतें भी शामिल होती हैं। लेकिन इस बार, अमेरिका की ओर से आई एक ख़बर ने जैसे इन करघों की आवाज़ थाम ली हो। 9 अप्रैल, 2025 से लागू हुआ डोनाल्ड ट्रंप का 26% पारस्परिक टैरिफ अब बनारसी बुनकरों की सांसों में घर कर चुका है।

टैरिफ के तले कुचलती उम्मीदें

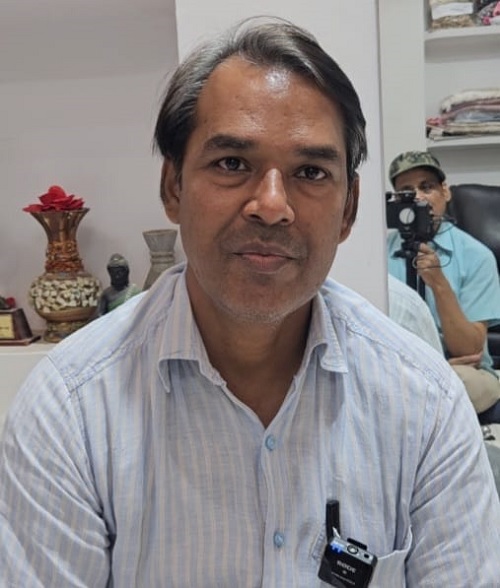

मऊ के वलीदपुर स्थित अपने कारखाने में उदास बैठे 45 वर्षीय सरफराज अंसारी की हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनी में क़रीब 102 लोग काम करते हैं। जब वह अमेरिकी टैरिफ संरचना की तुलना पड़ोसी देशों से करते हैं, तो उनके स्वर में निराशा नहीं, बल्कि एक चुभता हुआ सवाल होता है-“क्या मेहनत अब कोई मूल्य नहीं रखती? भारत की तुलना में अमेरिका ने बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों पर ज़रूर ऊंचा टैरिफ लगाया है-बांग्लादेश पर लगभग 37% और वियतनाम पर 46%, जबकि भारत अब भी 26% के स्तर पर है। यह आंकड़ा सुनने में भले हमारे लिए राहत जैसा लगे, लेकिन वास्तविकता इससे एकदम उलट है।”

सरफराज के मुताबिक, यह तुलनात्मक लाभ एक भ्रम है-और इसकी जड़ है बनारसी साड़ियों की वह बुनाई प्रक्रिया, जो न सिर्फ श्रम-गहन है, बल्कि समय और अत्यधिक कौशल की भी मांग करती है। वह कहते हैं, “बांग्लादेश और वियतनाम की उत्पादन प्रणाली अब मशीनों और औद्योगिक मॉडल पर आधारित है। वहां यूनिट्स में तेज़ गति से उत्पादन होता है, श्रम सस्ता है, और डिज़ाइन में तुरंत बदलाव संभव हैं। इसके उलट, भारत में, विशेष रूप से बनारसी साड़ी सेक्टर, अब भी पूरी तरह कारीगर-केंद्रित है। हम हर थान में अपनी आत्मा बुनते हैं। ये कोई मशीन नहीं, जो एक बटन दबाने पर एक जैसी चीज़ें उगल दे।”

भले ही टैरिफ की दरें भारत के पक्ष में प्रतीत होती हों, लेकिन उत्पादन की लागत और समय, उसे बाज़ार में पिछली कतार में ला खड़ा करते हैं। “हमारी एक बनारसी साड़ी बनने में कई दिन लगते हैं, कभी-कभी एक महीना भी। इसमें ज़री, रेशम, काता हुआ सूत और डिज़ाइन की महीन बुनावट होती है, जो किसी मशीन से नहीं बन सकती। ऐसे में जब कोई अमेरिकी खरीदार सिर्फ ‘प्राइस टैग’ देखता है, तो वह उस मेहनत को नहीं समझ पाता, जो हमने उसकी खातिर की है।”

सरफराज बताते हैं कि बनारसी साड़ी का मूल्य केवल लागत में नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक और कलात्मक परंपरा में है। उनके शब्दों में केवल एक कारोबारी संकट नहीं गूंजता, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की विरासत को बचाने का आग्रह झलकता है। उनका कहना है कि भारत को अमेरिका से सिर्फ टैरिफ में रियायत नहीं, बल्कि विशेष सांस्कृतिक संवेदनशीलता की भी अपेक्षा है।

वह कहते हैं, “हमारी मांग है कि भारत की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प आधारित वस्त्रों को एक विशेष श्रेणी में रखा जाए-जैसे UNESCO हेरिटेज टैग होता है, वैसे ही ट्रेड पॉलिसी में इन्हें ‘इंटेंजिबल कल्चरल एक्सपोर्ट’ मानकर एक अलग नीति बनाई जाए। हम मशीनों से नहीं, मन से बनते हैं। और जब मन हार जाता है, तो फिर हाथ भी सुस्त पड़ने लगते हैं। हम सरकार से बस इतना चाहते हैं कि वह इस मन को थामे, इससे पहले कि यह हुनर धीरे-धीरे खामोशी में बदल जाए।”अब ऑर्डर नहीं आते, सवाल आते हैं

रामनगर की सरसराती हवाओं में एक अनकहा तनाव घुला हुआ है। अंगिका साड़ीज़ की इमारत के भीतर, जहां कभी बुनकरों की हंसी और करघों की लय मिलकर एक संगीत रचते थे, आज वहां एक अजीब-सी ख़ामोशी है। यह ख़ामोशी उस तूफ़ान से पहले की है, जिसे अमेरिका से आए नए टैरिफ नियमों ने जन्म दिया है। अमरेश कुशवाहा, जो अंगिका साड़ीज़ के प्रोपराइटर और UPECA (पूर्वांचल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) के चेयरमैन भी हैं, इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उनकी आवाज़ में चिंता से कहीं ज़्यादा एक गहरा क्षोभ है। वह कहते हैं, “अमेरिका सिर्फ बाज़ार नहीं था, वह हमारा विस्तार था। हमारे डिज़ाइन वहां की फैशन स्ट्रीट्स पर चलते थे, लेकिन अब हमारे पास ऑर्डर नहीं, सवाल आ रहे हैं- क्या आप हमें किसी कम टैरिफ वाले देश की तरह कीमत देंगे?”

कुशवाहा बताते हैं कि यह मुद्दा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है- “मेरा अनुभव केवल व्यापार का नहीं, यह एक सांस्कृतिक व्यथा है। यह हमारी पहचान का सवाल है। जब कोई ग्राहक यह पूछता है कि क्या आप चीन या बांग्लादेश की कीमत पर उत्पाद दे सकते हैं, तो वह हमारी कला की कीमत नहीं आंक रहा- वह हमारे स्वाभिमान को मोल लगा रहा है।”

अमेरिकी ऑर्डरों में आई गिरावट का असर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है- यह कारीगरों की थाली, उनकी पढ़ाई और उनके सपनों पर असर डाल रहा है। कहते हैं, “मेरे ऑर्डर 35 फ़ीसदी तक गिर चुके हैं और यदि यह गिरावट जारी रही, तो आने वाले तीन महीनों में मेरी यूनिट का एक-तिहाई स्टाफ़ छंटनी की कगार पर होगा।”

अमरेश के शब्दों में झलकता है कि यह केवल आर्थिक चिंता नहीं, बल्कि पीढ़ियों की विरासत को बचाने की जद्दोजहद है। वे बताते हैं कि पहले से ही बुनकर तमाम चुनौतियों से जूझ रहे थे। वह कहते हैं, “यह सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, यह हमारे कारीगरों के स्वाभिमान और हमारी संस्कृति की पहचान की बात है। बनारसी साड़ी कोई फैशन ट्रेंड नहीं, यह हमारी विरासत है- पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है। हमारे छोटे और मध्यम स्तर के निर्यातक पहले ही कच्चे माल की बढ़ती कीमत, श्रम लागत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अब यह टैरिफ वृद्धि उनके लिए एक और गहरा झटका है। और इसके असर से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वे हाथ, जो बिना नाम के हर दिन सुनहरी ज़री को सांस देते हैं।”

अमरेश की सबसे बड़ी चिंता यही है कि यह मुकाबला अब सिर्फ बाज़ार का नहीं, बल्कि भावना और अस्तित्व का बन चुका है। वे कहते हैं, “अमेरिका भारतीय साड़ियों की विशिष्टता को पहचानता है, लेकिन बढ़ा हुआ टैरिफ हमें कम प्रतिस्पर्धी बना देता है। बांग्लादेश और वियतनाम पर ज़रूर ज़्यादा टैरिफ है, लेकिन वहां की लागत भी कम है। ऐसे में भारतीय बुनकरों को केवल भावनात्मक समर्थन नहीं, बल्कि नीतिगत और आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है। हम सरकार से अपील करते हैं कि वे इस गंभीर परिस्थिति में हस्तक्षेप करें और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बातचीत के ज़रिए इस टैरिफ को यथासंभव कम करवाने की कोशिश करें।”

यूपिका के चेयरमैन की दृष्टि केवल शिकायत की नहीं, समाधान की भी है। उनकी बातों में वही आत्मविश्वास झलकता है, जो हर सच्चे बनारसी के DNA में होता है। वे कहते हैं, “ये वो लोग हैं, जो अपने हुनर पर गर्व करते हैं, लेकिन अब उन्हें डर सता रहा है कि क्या अगली पीढ़ी इस विरासत को संभालेगी या नहीं। बनारसी साड़ी केवल कपड़ा नहीं है, यह एक सपना है, जिसे हर महिला अपने ख़ास मौकों पर पहनती है-और अब उस सपने की क़ीमत बढ़ती जा रही है।”

“हमें घरेलू स्तर पर प्रोत्साहन योजनाएं और वैकल्पिक बाज़ारों के लिए एक ठोस रणनीति चाहिए। बनारसी साड़ी का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन इस विरासत को बचाने के लिए हमें आज निर्णय लेने होंगे। हमने कठिन समय देखे हैं, लेकिन हमारा आत्मविश्वास कभी डगमगाया नहीं। यह भी एक परीक्षा है- और मुझे भरोसा है कि यदि सरकार, निर्यातक और समाज एक साथ खड़े हों, तो हम इस संकट को अवसर में बदल सकते हैं।”

जब बाज़ार ठहरे, तो बुनाई भी थम जाती है

मऊ ज़िले के बलीदपुर में, धूप और धूल के बीच हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनी के संचालक सरफराज अंसारी अपने पुराने रजिस्टर पलटते हुए कहते हैं- “अमेरिका के लिए हमने डिज़ाइन बदले, रंग बदले, यहां तक कि 2022 से हमने डिजिटल मार्केटिंग सीखी… लेकिन अब वो सब बेकार होता दिख रहा है। ग्राहक फोन करते हैं और कहते हैं कि वे थाईलैंड की मशीन से बनी कॉपियां लेंगे, क्योंकि वह सस्ती है। तो क्या हमारी कला अब केवल महंगी है, मूल्यवान नहीं?” सरफराज की आंखें उस एक अधूरी साड़ी पर अटकती हैं, जो अब शायद पूरी ही न हो पाए।

गंगापुर के अमरनाथ मौर्य, जिनका ब्रांड एक्सपोर्टरों के ज़रिए अमेरिका के ह्यूस्टन और शिकागो के रीटेल शोरूम में बिकता था, बताते हैं- “हमारे लिए यह टैरिफ सिर्फ मुनाफ़े में कटौती नहीं, पहचान का संकट है। हमें वहां भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता था। लेकिन अब वही लोग ऑर्डर से हाथ खींच रहे हैं। यह व्यापार नहीं, भरोसे की हार है।”

कुछ ऐसा ही दर्द कोटवां (लोहता) के सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना अनवर का है, जो वर्षों से बुनकरों के उत्थान में जुटे हैं। उनकी संस्था भी बुनकरों को काम देती है और बुनकरी कराती है। वह कागज़ की एक पुरानी फाइल उठाकर दिखाते हैं- “यह सूची है उन बच्चों की, जिनके परिवार हथकरघे पर आश्रित हैं। इन 800 परिवारों में हर नया टैरिफ, एक बच्चे के भविष्य से एक किताब कम कर देता है। क्या हम ये सुनने के लिए पैदा हुए थे कि हमारी मेहनत का मूल्य अब एक अमेरिकी राष्ट्रपति की स्याही तय करेगा?” उनके शब्दों में सिर्फ रोष नहीं, एक बेसाख़्ता आग्रह है- सरकार कुछ करे, बहुत जल्द।

मुबारकपुर (आजमगढ़) के मोहम्मद दानिश, जिनकी मुबारकपुर हैंडलूम वीवर्स कंपनी अमेरिका के कई मल्टीब्रांड रिटेल चेन से जुड़ी है, कहते हैं- “साल 2024 में हमने लाखों रुपये की निर्यात पैटर्न वाली साड़ियों की बुनाई कराई। अमेरिका के ग्राहकों के लिए ‘ethical weaving’ सर्टिफिकेशन के मानक के मुताबिक काम कराया। एक्सपोर्टरों के यहां से जवाब आ रहा है कि हम लोकल सोर्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। अमेरिका हमें नैतिकता सिखाएगा? जो देश सस्ती मशीन-निर्मित कॉपी लेता है, वो हमें गुणवत्ता की परिभाषा बताएगा?”

दानिश बताते हैं कि कंपनी को मई-जून तक उत्पादन घटाना पड़ेगा, जिससे लगभग 60 बुनकरों की रोज़ी-रोटी ख़तरे में है।

जिनकी आंखों ने ‘रेगन’ से लेकर ‘बाइडेन’ तक की नीतियां देखी हैं, वे बेहद सधे शब्दों में कहते हैं- “हमारे दिमाग़ में ट्रेड बैलेंस नहीं चलता, हमारे लिए तो संतुलन ये है कि हथकरघा चले और चूल्हा जले। लेकिन अब लगता है कि अमेरिका की नीतियां तय करेंगी कि हम अपने बच्चों को कब दूध पिला पाएंगे। हमारी हथ की मेहनत अब वाशिंगटन के व्हाइट हाउस की मेज़ पर नीलाम हो रही है।”

बनारसी करघों की डगमगाती लय

बनारस की सांझ जब गंगा के घाटों पर उतरती है, तो उसके साये में कहीं करघों की थकती हुई आवाज़ें भी होती हैं। वे आवाज़ें जो रेशमी साड़ियों में लिपटी होती हैं, और जो दुनिया भर में ‘बनारसी’ नाम से पहचानी जाती हैं। लेकिन आज वही आवाज़ें धीमी पड़ रही हैं – वजह है अमेरिकी व्यापार नीति में आया वह झटका, जिसने बनारस के बुनकरों को असमंजस और चिंता के गर्त में डाल दिया है।

बनारस के पिंडरा क्षेत्र स्थित झंझौर गांव की डिस्टिच्यूट लोक कल्याण सिल्क बुनकर समिति के प्रोपराइटर चंद्रभूषण सिंह उन हजारों बुनकरों में से एक हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए नए टैरिफ़ के बाद से चिंतित हैं। इनके करघों में बुनी गई साड़ियां वर्षों से अमेरिका तक सफर करती रही हैं। वे भावुक होकर कहते हैं, “हमने वर्षों की मेहनत से अमेरिका में बाज़ार बनाया था। अब एक झटके में सब कुछ डांवाडोल हो गया है।”

दो अप्रैल को अमेरिका ने ‘रेसिप्रोकल टैरिफ़’ की घोषणा करते हुए भारत सहित कई देशों पर भारी शुल्क लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद वैश्विक मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। चंद्रभूषण सिंह कहते हैं, “हमें लगता है कि अमेरिका का यह कदम वैश्विक व्यापार को और संकुचित कर सकता है।”

वह आगे बताते हैं, “ऑर्डर में पहले ही गिरावट शुरू हो चुकी है। खरीदार पूछते हैं कि क्या दाम पहले जैसे ही रहेंगे, और जब हम मना करते हैं, तो वे चुपचाप बात करना बंद कर देते हैं। बाज़ार का स्वभाव व्यावसायिक होता है – जहां दाम कम, वहां व्यापार। वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों से भारत को पहले ही कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही थी। अब जब भारतीय वस्त्र अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, तो अमेरिकी आयातक वैकल्पिक स्रोतों की ओर रुख कर सकते हैं।”

वे आशा की एक किरण की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, “अगर टैरिफ़ नीति चीन और वियतनाम जैसे देशों पर भी लागू की जाती है, तो भारतीय उत्पादों को एक सीमित लाभ मिल सकता है। हमने अमेरिका के लिए विशेष डिज़ाइन और गुणवत्ता वाले कपड़े बनाना शुरू किया था। अब उत्पादन रोकना पड़ रहा है। मज़दूरों को छुट्टी देनी पड़ी है। जो व्यापार हमने दशकों में खड़ा किया, वह अब ढहने की कगार पर है। सरकार अगर अभी हस्तक्षेप नहीं करती, तो यह उद्योग कई साल पीछे चला जाएगा। भारत को तुरंत नए बाज़ारों की खोज करनी होगी।”

आजमगढ़ के मुबारकपुर निवासी शरीफ़ अहमद हैंडमेड साड़ियां बुनते हैं। वे एक प्रगतिशील बुनकर हैं और आर्थिक मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण बेबाकी से रखते हैं। वे कहते हैं, “टैरिफ़ के चलते अमेरिका के खुदरा बाज़ार में कीमतें बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। मूल्य-संवेदनशील ग्राहक अब सस्ते विकल्पों की ओर झुकेंगे। आयातकों के लिए लागत बढ़ने का अर्थ है – उपभोक्ताओं के लिए महंगे वस्त्र, और जहां महंगाई हो, वहां मांग गिरती है।”

शरीफ़ अहमद इस परिस्थिति में विकल्प सुझाते हुए कहते हैं, “भारत सरकार को कूटनीतिक और व्यावसायिक दोनों ही स्तरों पर सक्रियता दिखानी होगी। बनारसी साड़ियों के निर्यात के लिए नए बाज़ारों की तलाश करनी होगी–अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और खाड़ी देशों जैसे क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा। साथ ही, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए राहत पैकेज–सब्सिडी, टैक्स छूट और निर्यात प्रोत्साहन की भी ज़रूरत है। ‘मेड इन इंडिया’ की विश्वसनीयता को और अधिक मज़बूती देनी होगी।”

वे अंत में कहते हैं, “अमेरिका के टैरिफ़ ने न सिर्फ भारत के निर्यात को चुनौती दी है, बल्कि लाखों छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों और मज़दूरों की आजीविका को भी संकट में डाल दिया है। बनारस की गलियों में पसरा सन्नाटा इस वैश्विक फैसले के असर को साफ तौर पर दिखा रहा है।”

आंकड़ों की तस्वीर

भारत से अमेरिका को कपड़ा और परिधान निर्यात वित्त वर्ष 2024 में 7 बिलियन डॉलर रहा। इसमें बनारसी साड़ी और उसके परंपरागत उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग 1.2 बिलियन डॉलर आंकी गई। उत्तर प्रदेश के केवल पांच जिलों-वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, भदोही और मिर्जापुर-से लगभग 18% निर्यात होता है। अब 26% टैरिफ लागू होने के बाद, उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में 20-25% की गिरावट दर्ज हो सकती है।

यह केवल व्यापारिक नीति नहीं, एक सांस्कृतिक युद्ध है-जहां एक ओर अमेरिकी रणनीति है, और दूसरी ओर पूर्वांचल की बुनाई। और इस युद्ध में हारता वही है, जिसने हथकरघा अपने पुरखों से पाया है। क्या सरकार, नीति-निर्माता और अंतरराष्ट्रीय मंच इस कारीगरी की पुकार सुनेंगे? या फिर बनारसी साड़ियों की जगह अमेरिका के शोकेस में मशीन से बनी नकलें सजी रहेंगी? इस सवाल का जवाब न ट्रेड रिपोर्ट में है, न जीडीपी के ग्राफ़ में-यह जवाब बनारस की उन गलियों में मिलेगा, जहां हर ताना-बाना अब सिर्फ कपड़े का नहीं, अस्तित्व का बन गया है।

इतिहास गवाह है कि जब-जब इस तरह की नीतियों ने पारंपरिक शिल्प को हाशिए पर धकेला है, वहां लोक-संस्कृति की आत्मा घायल हुई है। एक तरफ वैश्विक टैरिफ़ नीति की तलवार है, दूसरी ओर कारीगर की उंगलियों में धागे से बंधी हुई उम्मीद। यह टैरिफ़ संकट एक बड़ा प्रश्न उठाता है-क्या भारत का पारंपरिक उद्योग केवल लाभ-हानि के वैश्विक समीकरणों का हिस्सा बनकर रह जाएगा? क्या बनारसी साड़ी जैसी विरासत को भी अब बाज़ार के मूड पर छोड़ देना होगा? सरकार और नीति-निर्माताओं के लिए यह सिर्फ कूटनीति या व्यापार समझौते का मामला नहीं है-यह सांस्कृतिक उत्तराधिकार की सुरक्षा का प्रश्न है। बनारस के करघे केवल कपड़े नहीं बुनते, वे भारत की पहचान बुनते हैं। उन्हें बचाना सिर्फ व्यापार का नहीं, राष्ट्र की आत्मा का प्रश्न है।

(विजय विनीत बनारस के वरिष्ठ पत्रकार हैं)

+ There are no comments

Add yours