संयुक्त राज्य अमेरिका को अक्सर स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है, लेकिन इस महानता की चमक के पीछे एक गहरा ऐतिहासिक और नैतिक विरोधाभास छिपा है। ऐसा विरोधाभास, जिसे आज भी अमेरिका न केवल अपने भीतर ढो रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी दूसरों को उपदेश देते हुए लगातार दोहरा रहा है। यह विरोधाभास है कि जिस श्वेत अमेरिकी समाज ने अफ्रीकी मूल के नागरिकों को सदी दर सदी गुलाम बनाकर अपने साम्राज्य की नींव रखी, वही समाज आज दुनिया को मानवाधिकारों की शिक्षा देने का दावा करता है।

इतिहास की नींव में ज़ंजीरें

यह बात नज़रअंदाज़ नहीं की जा सकती कि जिस समय अमेरिका के संस्थापक पिता “सभी मनुष्य समान हैं” जैसे आदर्शों की घोषणा कर रहे थे, उस समय वे स्वयं गुलाम रखने वाले थे। थॉमस जेफ़रसन जैसे महान समझे जाने वाले नेता सैकड़ों अफ्रीकी गुलामों से अपने खेतों में काम करवा रहे थे, जबकि दूसरी ओर वे स्वतंत्रता और मानव गरिमा की बात कर रहे थे। अमेरिका की शुरुआती आर्थिक ताक़त- कपास, गन्ना और तंबाकू की खेती वस्तुतः अफ्रीकी गुलामों के खून और पसीने पर टिकी थी।

मालिक से मसीहा बनने की चालाकी

अमेरिका को गर्व है कि उसने गृहयुद्ध के बाद दासप्रथा को समाप्त कर दिया। लेकिन, क्या वाकई गुलामी का अंत हुआ? नहीं। गुलामी ने सिर्फ़ रूप बदला। जिम क्रो क़ानून, नस्लीय पृथक्करण (segregation), अश्वेतों को दिए गए आवासीय और शैक्षिक भेदभाव, पुलिस की बर्बरता और जेलों में अश्वेतों की भारी संख्या- यह सब दर्शाते हैं कि दासता एक नई शक्ल में आज भी ज़िंदा है।

इसके बावजूद अमेरिका आज विश्व में ‘न्याय और स्वतंत्रता’ का झंडाबरदार बनकर घूमता है, जैसे वह नैतिकता का अंतिम और एकमात्र ठेकेदार हो। यह भूमिका तब और विडंबनापूर्ण लगती है, जब वही अमेरिका इराक़, अफग़ानिस्तान, लीबिया जैसे देशों में “स्वतंत्रता स्थापित” करने के नाम पर रक्तपात करता है, लेकिन अपने देश में पुलिस की गोली से मरने वाले अफ्रीकी नागरिकों के लिए मौन रहता है।

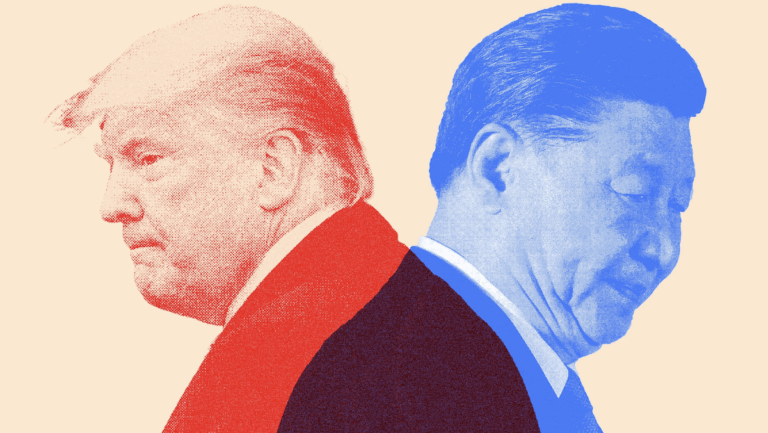

वैश्विक स्तर पर दोहरा मापदंड

यह विरोधाभास तब और स्पष्ट हो जाता है, जब अमेरिका दुनिया को मानवाधिकारों पर भाषण देता है, लेकिन अपने ही नागरिकों की नस्लीय पीड़ा पर आंखें मूंद लेता है। 2020 में जॉर्ज फ़्लॉयड की हत्या के बाद फैले वैश्विक आक्रोश ने अमेरिका की अंतरात्मा को झकझोर दिया, लेकिन उसके बाद क्या बदला ? सिर्फ़ नारों और घुटनों पर बैठ जाने से वह अन्याय क्या मिट जाता है, जो सदियों से अमेरिका की नसों में बसा है?

वहीं दूसरी ओर, अमेरिका यूक्रेन में स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की दुहाई देता है, लेकिन फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार पर चुप रहता है या उल्टा हमलावर पक्ष को समर्थन देता है। यह दोहरा मापदंड वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों को साफ़ दिखाई देता है। उनके लिए अमेरिका कोई मसीहा नहीं, बल्कि एक ढोंगी साम्राज्य है, जो “स्वतंत्रता” का मुखौटा पहनकर अपने हित साधता है।

उपदेश नहीं, आत्ममंथन की ज़रूरत

अगर अमेरिका को सचमुच दुनिया में नैतिक नेतृत्व करना है, तो उसे पहले अपने भीतर झांकना होगा। उसे गुलामी की विरासत और नस्लभेद की सच्चाई से भागना नहीं, उसका सामना करना होगा। अफ्रीकी मूल के नागरिकों के लिए मुआवज़ा (reparations), पुलिस सुधार, शिक्षा और रोज़गार में समानता — ये सिर्फ़ वादे नहीं, वास्तविक बदलाव के क़दम होने चाहिए।

वैश्विक मंच पर अमेरिका को ‘उपदेशक’ की भूमिका छोड़कर ‘सहभागी’ बनना चाहिए। उसे यह समझना होगा कि अन्य देशों के पास भी संघर्ष, पीड़ा और न्याय की अपनी-अपनी कहानियां हैं और जब तक अमेरिका अपने अतीत के पापों को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसकी “मुक्तिदाता” की छवि केवल खोखला प्रचार ही बनी रहेगी।

स्वतंत्रता के साथ विनम्रता भी ज़रूरी

अमेरिका का यह ऐतिहासिक विरोधाभास सिर्फ़ अतीत की गलती नहीं, बल्कि वर्तमान की चुनौती है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में नव-उपनिवेशवाद, नस्लवाद और मानवाधिकारों का हनन चल रहा है, तब अमेरिका को यह तय करना होगा कि वह ‘विशिष्टता’ के दंभ में जीना चाहता है या ‘सच्चे आत्मनिरीक्षण’ के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है।

जब तक अमेरिका यह नहीं स्वीकारता कि वह एक ऐसा राष्ट्र है, जिसने लाखों लोगों को गुलाम बनाया और अब उन्हीं के वंशजों को न्याय देने से कतराता है, तब तक दुनिया उसे एक ढोंगी नेता ही मानेगी। आज दुनिया को ज़रूरत है ऐसे नेतृत्व की, जो केवल भाषण नहीं देता, बल्कि अपने भीतर सुधार की पहल करता है। और अगर अमेरिका ऐसा नहीं कर पाता, तो उसकी सबसे बड़ी विडंबना यही होगी कि जिसने ग़ुलामी बनाई, वही ख़ुद को दुनिया का मुक्तिदाता समझता रहा है।

(उपेंद्र चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं।)