अभी की एक गहरी चिंता और अवसाद से भरी विमर्श के गतिरोध की चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों में नितांत तात्कालिक प्रसंगों को थोड़ा किनारे रखते हुए हम यहां एक किंचित भिन्न प्रकार के तात्विक क्षेत्र में प्रवेश का प्रस्ताव करना चाहते हैं, ताकि कम से कम घनघोर अंधेरे से निकलने के लिए जरूरी भले एक प्रकार की छटपटाहट का ही एक सिलसिला दिखाई दे। भटकते हुए ही क्यों न हो, सकारात्मक विमर्श के कुछ नए रास्तों के संधान की कोशिश की जा सके ।

हाल ही में एक ऐसी ही छोटी सी कोशिश के तहत हमने इलाहाबाद की ‘अनहद’ पत्रिका के लिए एक लेख लिखा है — ‘आलोचना के किसी सर्वकालिक ढांचे की तलाश में —’, जो शायद पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित होगा । हमारे उस लेख के प्रारंभ में एक छोटी सी भूमिका है, जिसे हम यहां भी दोहराना चाहेंगे :

“1989 में सोवियत समाजवाद के पतन और उसके बाद के पिछले तीस सालों ने न सिर्फ मार्क्सवाद के एक खास सोवियत समाजवादी क्रियात्मक स्वरूप का अंत कर दिया है, बल्कि इसके साथ ही मार्क्सवादी चिंतन का भी एक पूरा ढांचा अपनी चमक को खोकर पूरी तरह से अनुपयोगी बन चुका है । इस सच को जितना जल्द स्वीकारा जायेगा, मार्क्सवादी दर्शन के सर्वकालिक प्रकाश से उतनी ही जल्द आगे के नये चिंतन और व्यवहारिक प्रयोगों की संभावनाओं को हासिल किया जा सकेगा ।

यह काम अब तक के विचारधारात्मक पूर्वाग्रहों के एक विशाल क्षेत्र को लांघ कर आगे आने के कठिन सैद्धांतिक और आलोचनात्मक प्रयत्न की अपेक्षा रखता है । किसी समय में सिर्फ सोवियत समाजवाद की बौद्धिक श्रेष्ठता को बनाये रखने के लिये वैचारिक क्षेत्र की अन्य सभी उपलब्धियों को मार्क्सवाद का, और सोवियत व्यवस्था का विकल्प ढूंढने की प्रतिक्रियावादी कोशिश कह कर खारिज किया गया था । आज जरूरत उन सबको गंभीरता से टटोलने की है । किसी भी अवधारणा और उसके पीछे के विचार के बीच के वास्तविक तत्वमीमांसक संबंधों को समझने की जरूरत है ।

“विगत तीस वर्षों के अनुभव इस बात के भी साक्षी हैं कि पश्चिम में समय-समय पर उठने वाले जिन विचारों और वैचारिक आंदोलनों की पहले भर्त्सना की गई थी, परवर्ती काल में खुद मार्क्सवादी ही उन भर्त्सनाओं के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में शिकार बने हैं ; विमर्श की संभावनाओं को कम करते हुए वे अपने वैचारिक गतिरोध से निकलने के रास्तों को बंद करते चले गये और वे विचार मार्क्सवाद के सत्य के बारे में उनके अंदर ही नाना प्रकार की उलझनों के सबब बन गये । खुद मार्क्सवादी अपने अनुभवों से यह जानते हैं कि मार्क्सवाद के शत्रुओं ने मार्क्स की बातों को कितने विकृत रूप में लगातार पेश किया है । इससे वे मार्क्सवाद का कितना नुकसान कर पाए, और कितना खुद का किया, इसे दुनिया देख रही है ।

इसी प्रकार फ्रायडियन मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, और उत्तर-आधुनिकता के सभी रूपों को तोड़-मरोड़ कर रखने से मार्क्सवादियों का खुद के अलावा किसी अन्य का कोई नुकसान नहीं हुआ है । इन सब विचारधाराओं के उदय के पीछे निश्चित विचारधारात्मक और ऐतिहासिक कारण रहे हैं । इनके जरिये मनुष्यों की विचार यात्रा के कुछ ऐसे उपेक्षित सूत्रों को पकड़ा जा सका है जिनके बिना सत्य की आगे कोई जांच संभव नहीं थी । इनके पीछे के ठोस ऐतिहासिक कारणों की समझ ही इन विचार सरणियों की ओर एक प्रकार की प्रामाणिक वापसी का प्रस्थान बिंदु बन सकती है । इसी प्रकार इनकी तारीफ के पुल बांधना भी इन्हें निरर्थक बनाने से कम बुरा नहीं है ।

“कुल मिला कर, किसी भी विषय की विकृत समझ आपकी अपनी पूरी समझ को नष्ट करती है । लेकिन एक कठिन वैज्ञानिक संधान के जरिये इनका विश्लेषण करके इन कमियों को सामने लाया जाए, इसके लिये भी काफी वैचारिक खुलेपन की जरूरत होती है । यह एक कष्टसाध्य, सैद्धांतिक अकेलेपन को भोगने के लिये तैयार रहने की तपस्या की मांग करता है ।

“बहरहाल, यह सच है कि सिद्धांत या व्यवहार के किसी भी पुराने ढांचे से मुक्ति तभी संभव होती है जब आदमी को दूसरे किसी ठोस वैकल्पिक ढांचे का आधार मिलता है । बिना विकल्प के किसी भी प्रकार के विद्रोह का कोई अर्थ नहीं होता है । क्रांति के बाद क्या ? — इस सवाल का जवाब या उसका जवाब पाने की कोशिश ही क्रांति को वास्तव में चरितार्थ कर सकती है ।

जब हम सोवियत-समाजवादोत्तर मार्क्सवाद की इन नई संभावनाओं की तलाश की दिशा में बढ़ते हैं तो इस तलाश में हम इतिहास में उपेक्षित छोड़ दिये गये से उन सवालों को टटोलते हुए आगे बढ़ सकते हैं जो किसी भी मायने में सभ्यता के विकास से जुड़े कम महत्वपूर्ण और बुनियादी मुद्दे नहीं रहे हैं, बल्कि मानव-मुक्ति के सबसे प्रमुख पहलू रहे हैं, लेकिन जिन्हें सोवियत समाजवाद के काल में पूरी तरह से उपेक्षित किया गया । इसमें एक सबसे बड़ा और प्रमुख तात्त्विक पहलू है — स्वतंत्रता का पहलू ।

स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के फ्रांसीसी क्रांति के नारे में सोवियत समाजवाद के काल में समानता पर तो पूरा बल दिया गया और उसे मानव कल्याण की लगभग हर समस्या के निदान की कुंजी मान लिया गया, लेकिन स्वतंत्रता स्वयं में मानव कल्याण का एक प्रमुख और आधारभूत कारक तत्व है, शासन और राजसत्ता की जरूरतों के सामने उसे अनदेखा किया गया ।

“मार्क्स के ‘कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र’ की अंतिम पंक्ति है — “सर्वहाराओं के पास अपनी बेड़ियों के सिवाय खोने को कुछ नहीं है । जीतने के लिये उनके सामने सारी दुनिया है ।”

इसमें मार्क्स ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि “राजनीतिक सत्ता, इस शब्द के असली अर्थ में, केवल एक वर्ग की दूसरे वर्ग का उत्पीड़न करने की संगठित शक्ति का नाम है । पूंजीपति वर्ग के खिलाफ अपने संघर्ष के दौरान, परिस्थितियों से मजबूर होकर, सर्वहाराओं को यदि अपने को एक वर्ग के रूप में संगठित करना पड़ता है, यदि क्रांति के जरिए वह स्वयं अपने को शासक वर्ग बना लेता है, और इस तरह, उत्पादन की पुरानी अवस्थाओं का बलपूर्वक अंत कर देता है, तो उन अवस्थाओं के साथ-साथ वह वर्ग-विरोधों के अस्तित्व और, आम तौर पर, खुद वर्गों के अस्तित्व की अवस्थाओं का ख़ात्मा कर देता है और इस प्रकार वह, एक वर्ग के रूप में, स्वयं अपने प्रभुत्व का भी ख़ात्मा कर देता है ।”

“कहने का मतलब यही है कि कम्युनिस्ट घोषणापत्र का एक, और अंतिम लक्ष्य था — प्रभुता और दासता के हर रूप का अंत । “जब व्यक्ति की स्वतंत्र प्रगति समष्टि की स्वतंत्र प्रगति की शर्त होगी ।” अर्थात्, एक प्रकार की परम स्वतंत्रता । सर्वहारा का वर्गीय शासन महज एक छोटे से काम, क्रांति को संपन्न करने तक सीमित होगा, असली काम, क्रांति के बाद का काम, प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने, राजसत्ता की दमनकारी उपस्थिति को खत्म करते चले जाने का होगा ।

लेकिन सोवियत समाजवाद अनेक अन्तर-वाह्य कारणों से दमनकारी राजसत्ता का एक और स्वरूप भर बन कर रह गया । जिस क्रांति का लक्ष्य एक राज्यविहीन समाज का गठन था, काल-क्रम में उसमें सिर्फ राज्य ही रह गया, मनुष्य गौण होता चला गया । मनुष्य के जैविक अस्तित्व को राज्य की विचारधारात्मक सत्ता ने खत्म कर दिया । जो सत्य शब्दों और विचारों के बाहर उत्पादन के ठोस भौतिक संबंधों के स्वरूप में वास करता है, उसे ही एक सिरे से खारिज कर दिया गया । वह सर्वहारा पार्टी में और पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व की प्रभुता में सिमटता चला गया ।

कहते हैं कि क्या ईश्वर किसी इतनी भारी चट्टान को भी तैयार कर सकता है, जिसके बोझ को वह खुद नहीं उठा सकता है ! मनुष्यों की परम स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर प्रेरित समाजवादी क्रांति की यह परिणति कुछ इसी प्रकार के सवाल मन में पैदा करती है । असल में इस सवाल का हां या ना में जवाब नहीं हो सकता है । यह ईश्वर की शक्ति पर सवाल उठाने की तरह है, स्वयं में एक प्रकार की तार्किक असंभवता की तरह । ईश्वर के यहां असंभवता या असमर्थता के लिये कोई जगह नहीं मानी जाती है । लेकिन हमारे अभिनवगुप्त ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन में इसका बिल्कुल साफ शब्दों में जवाब दिया था कि हां, ईश्वर ऐसी चट्टान पैदा कर सकता है जिसके बोझ को वह खुद नहीं उठा सकता है ।

दरअसल यह विषय ज्ञान के क्रियात्मक रूप का विषय है । स्वातंत्र्य भी ज्ञान की शक्ति का ही अंग है । शिव का स्वातंत्र्य ही असंभव को संभव बनाता है । शिव के स्वातंत्र्य से असंभव को साधने की प्रवृत्ति से स्फोट, सृजन होता है । और जिसे शिव का स्वैच्छिक संकोच कहा जाता है, उसी की वजह से ईश्वर अपने द्वारा पैदा की गई चट्टान का ही बोझ नहीं उठा पाता है । जरूरत इसी स्वैच्छिक संकोच के सच को, उसके कारकों को पहचानने की है, उसे अपनी आत्म-बाधा के प्रेतों से मुक्त कराने की है । स्वातंत्र्य से ही शिव में गति आती है अन्यथा परम ब्रह्म के अद्वैत की तरह वह मृत रहेगा । सोवियत समाजवाद में समाजवाद का स्वैच्छिक संकोच, जो उसे एक कम्युनिस्ट पार्टी में सीमित करता है, उसकी भूमिका के स्वरूप को समझ कर ही उसे अपनी आत्मबाधाओं से आजाद किया जा सकता है ।

“इसी पृष्ठभूमि में अपनी पुस्तक ‘समाजवाद की समस्याएं’ और ‘वाम राजनीति की समस्याएँ’ में हमने ‘एक देश में समाजवाद’ से लेकर कम्युनिस्ट पार्टियों के लगभग जड़ी भूत सार्वलौकिक सांगठनिक ढांचे को नाना प्रकार से विचार का विषय बनाया है । यह इस समस्या का एक अहम राजनीतिक पहलू है । यह विचारों की व्यवहारिक संकीर्ण परिणतियों की त्रासदी का पहलू है । आज जरूरत है किसी भी विषय की व्याख्या के सैद्धांतिक स्वरूप की संरचना पर इस प्रकार के भौतिक संकुचन के प्रभाव को टटोलने की, इसके सार्वलौकिक स्वरूप को निरूपित करने की । स्वातंत्र्य का पहलू हर वस्तु के साथ व्यक्ति के, व्यक्ति-व्यक्ति के बीच के संबंधों को किस प्रकार निरूपित करता है, इसकी अगर एक समग्र समझ विकसित की जाए तो ‘ईश्वर के स्वैच्छिक संकुचन’ से पैदा होने वाली वैचारिक समस्याओं से निपटने के एक सर्वकालिक संरचनात्मक पथ को शायद तैयार किया जा सकता है ।”

जो भी हो, ‘अनहद’ के लिए लिखे गए उस लेख में हमारे सामने विषय विश्लेषण की एक खास विधा से जुड़ा हुआ है । लेकिन हमारी मूल चिंता का विषय एक समग्र दार्शनिक विषय है, भौतिक और आत्मिक दुनिया के ठोस, भाषाई और परा संसार तक फैला हुआ विषय । द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के परापरा विमर्श का विषय । भारतीय तंत्र की भाषा में ‘यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे’ की तरह पिंड से ब्रह्मांड के सूत्र तलाशने का विषय । आदमी के चित्त का विषय ।

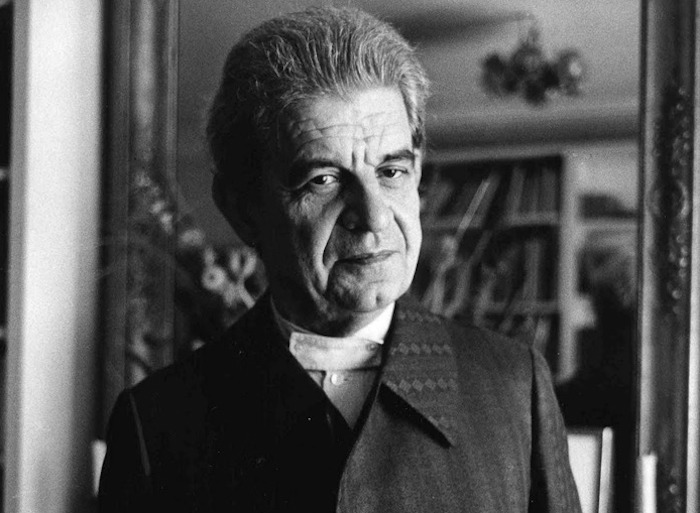

पश्चिम में मनोविश्लेषण के महागुरू सिगमंड फ्रायड के सबसे योग्य शिष्य फ्रांस के मनोविश्लेषक जॉक लकान ने अपने विश्लेषणों से उनके चिंतन को एक बिल्कुल नई तत्वमीमांसक ऊंचाई प्रदान की है । पिछले कुछ सालों से भारतीय तंत्रशास्त्र की श्रेष्ठतम कृति तंत्रालोक के प्रणेता अभिनवगुप्त और जॉक लकान को पढ़ते हुए अपनी अनेक टिप्पणियों में हम गाहे-बगाहे इन गुरुओं की बातों का जिक्र करते रहे हैं । अब इस श्रृंखला के जरिये हमारी एक कोशिश होगी कि यहां हम इनकी बातों को क्रमश: विधिवत रूप में समझने, समझाने की एक कोशिश करें, ताकि, जैसा कि हम चाहते हैं, यहां एक किंचित नए विमर्श का बीजारोपण किया जा सके, सैद्धांतिक-विचारधारात्मक विमर्श के क्षेत्र में प्रकट रूप से जमी हुई बर्फ अगर कुछ पिघल सके तो पिघले !

इसी संक्षिप्त से एक प्राक्कथन के साथ आगे हम अपनी चित्त विषयक, मनोविश्लेषण की भाषा में आदमी के प्रतीक मूलक जगत की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे ।

(अरुण माहेश्वरी वरिष्ठ लेखक और स्तंभकार हैं आप आजकल कोलकाता में रहते हैं।)