आम्बेडकर कम्युनिस्टों के लिए ही नहीं बल्कि बहुतेरे दलितों के लिए भी अबूझ हैं।हाल कुछ उस कथा जैसी है जिसमें किसी हाथी को नेत्रहीन लोग उतना ही बूझ पाए जितना वे हाथी को स्पर्श कर सके। जिसने सूंड़ स्पर्श किया वो हाथी के दांत नहीं समझ सका। जिसने कान स्पर्श किया वो हाथी के पैर नहीं बूझ सका।जिसने जो दुनियावी अंग स्पर्श किए वो हाथी को उसी रूप तक समझ सका। बहुतेरे कम्युनिस्ट को भी भ्रम है आंबेडकर का आर्थिक विषय पर कोई दर्शन नहीं है।हकीकत यह है कि उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से डॉक्टरेट शोध में भारतीय रुपया ही चुना था।अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन उन्हें ‘ फादर ऑफ इंडियन इकोनोमिस्ट यानि भारतीय अर्थशास्त्रियों का बाप मानते हैं।दुर्भाग्य है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दूसरे विश्व बौद्ध सम्मेलन में उनके अंतिम भाषण पर कोई प्रामाणिक शोध नहीं किया जा सका है।धम्म की उनकी विवेचना को धर्म मान लिया गया।

धर्म परिवर्तन

बाबा साहेब आम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक (महाराष्ट्र) के निकट येवला में धर्म परिवर्तन की घोषणा की। इस मौके पर उनके शब्द थे, “ हमने हिन्दू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परन्तु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिन्दू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हालांकि मैं एक अछूत हिन्दू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिन्दू के रूप में हरगिज नहीं मरूँगा!”

इस घोषणा से पहले आम्बेडकर ने कई बरस तक हिन्दू धर्म और समाज में समता और सम्मान प्राप्त करने की तमाम कोशिशें की। पर सवर्ण हिन्दू नहीं माने। उल्टे उन्हें हिन्दू धर्म विनाशक कहा। हिन्दुओं का कहना रहा कि मनुष्य धर्म के लिए हैं। पर आम्बेडकर का मानना था कि मनुष्य धर्म के लिए नहीं, बल्कि धर्म मनुष्य के लिए हैं। यह बारीक बात ‘अराजकतावादी ‘ दार्शनिक पियरे जोसफ प्रोधों (1809-1865) की लिखी किताब ‘ फिलोसफी ऑफ पोवर्टी ‘ के जवाब में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स की किताब पोवर्टी ऑफ फिलोसफी की तर्क शैली से मिलती-जुलती है। मार्क्सवाद और अंबेडकरवाद के भारतीय संदर्भ में इसकी और विवेचना की जा सकती है। बहरहाल, आम्बेडकर का कहना था ऐसे धर्म का कोई मतलब ही नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य न हो। जो अपने ही धर्म के अछूत कहे गए अनुयायिओं को धर्म की शिक्षा हासिल नहीं करने देता, जो उनकी नौकरी करने में बाधा पहुँचाता है, जो उन्हे बात-बात पर अपमानित करता है, जो उन्हें पानी तक नहीं छूने देता, ऐसे किसी धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं है।

आम्बेडकर ने हिन्दू धर्म छोड़ने की घोषणा हिन्दू धर्म के विनाश और किसी दुश्मनी के लिए नहीं की थी। उन्होंने यह उन कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया जिनका हिन्दू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था। उन्होंने भारत में कई सार्वजनिक सभाओं में अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाने के लिए कहा। धर्म-परिवर्तन की आंबेडकर की घोषणा के बाद हैदराबाद के इस्लाम धर्म के निज़ाम और ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपये का प्रलोभन दिया पर उन्होनें वे प्रलोभन ठुकरा दिए। वह दलितों की आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते थे ताकि वे पराए धन पर आश्रित रहने के बजाय अपनी आर्थिक स्थिति में खुद की मेहनत और संगठन से सुधार ला सकें। आम्बेडकर ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जिसका केन्द्र मनुष्य और नैतिकता हो, उसमें स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व हो। वह ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्णभेद और छुआछूत करता हो, जो अंधविश्वास और पाखंडवाद से भरा हो।

महात्मा गांधी

महात्मा गांधी ने 21 मार्च, 1936 को अपने ‘हरिजन’ अखबार में लिखा, ‘ जबसे डॉक्टर आंबेडकर ने धर्म-परिवर्तन की धमकी का बमगोला हिन्दू समाज में फेंका है, उन्हें अपने निश्चय से डिगाने की हरचन्द कोशिशें की जा रही हैं। हां ,ऐसे समय में (सवर्ण) सुधारकों को अपना हृदय टटोलना जरूरी है। उन्हें सोचना चाहिए कि कहीं मेरे या मेरे पड़ोसियों के व्यवहार से दुखी होकर तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। यह तो एक मानी हुई बात है कि अपने को सनातनी कहने वाले हिन्दुओं की एक बड़ी संख्या का व्यवहार ऐसा है जिससे देशभर के हरिजनों को अत्यधिक असुविधा और खीज होती है। आश्चर्य यही है कि इतने ही हिन्दुओं ने हिन्दू धर्म क्यों छोड़ा, और दूसरों ने भी क्यों नहीं छोड़ दिया? यह तो उनकी प्रशंसनीय वफादारी या हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता ही है जो उसी धर्म के नाम पर इतनी निर्दयता होते हुए भी लाखों हरिजन उसमें बने हुए हैं।“

बौद्ध धर्म

आम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद 21 बरस तक विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन किया। उन्हें बौद्ध धर्म पसन्द आया क्योंकि उसमें तीन सिद्धांतों का समन्वित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं है। उनका कहना था कि बौद्ध धर्म प्रज्ञा (अंधविश्वास और अतिप्रकृतिवाद के बजाय बुद्धि का प्रयोग), करुणा यानि प्रेम और समता यानि समानता की सीख देता है। मनुष्य इन्हीं के लिए आनंदित जीवन चाहता है। देवता और आत्मा , समाज को नहीं बचा सकते। सच्चा धर्म वही है जिसका केन्द्र मनुष्य और नैतिकता हो, जो विज्ञान और बौद्धिकता पर आधारित हो, न कि ऐसा धर्म जिसका केन्द्र ईश्वर, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष हो। धर्म का कार्य उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या नहीं है बल्कि विश्व का पुनर्निर्माण करना है। वह जनतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर थे और मानते थे कि ऐसी व्यवस्था में धर्म , मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है।

उपनाम आंबेडकर

बहुतेरों के लिए आंबेडकर अबूझ इसलिए भी हैं कि वे उनका उपनाम तक सही नहीं लेते। आम्बेडकर उपनाम की मूल सही वर्तनी आंबेडकर (मराठी) है जिसे शुद्ध हिन्दी में आम्बेडकर भी लिखा जाता है। आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत (अब मध्य प्रदेश) में इंदौर के पास महू सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का और वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गाँव का निवासी था। वे हिंदू महार जाति के थे जो तब अछूत कही जाती थी। इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक भेदभाव सहन करना पड़ता था। आम्बेडकर के पूर्वज लंबे अरसे तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में रहे थे। उनके पिता रामजी सकपाल, भारतीय सेना की महू छावनी में अपनी सर्विस में सूबेदार पद तक पहुँचे थे।

शिक्षा

आंबेडकर ने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। उन्हें बाल्य अवस्था में अपनी जाति के कारण कठनाइयों का सामना करना पड़ा। 7 नवम्बर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा के गवर्न्मेण्ट हाईस्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी आंबडवेकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम ‘ भिवा ‘ था। आम्बेडकर का मूल उपनाम, सकपाल के बजाय आंबडवेकर लिखवाया जो उनके आंबडवे गाँव का नाम है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के लोग आम तौर पर उपनाम गाँव के नाम पर रखते हैं। ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आंबेडकर ने उनके नाम से ‘ आंबडवेकर ‘ हटा अपना ‘ आंबेडकर ‘ उपनाम जोड़ दिया। रामजी सकपाल बाद में अपने परिवार संग मुंबई चले आये। भीमराव 15 वर्ष के थे तो नौ बरस की रमाबाई से उनका विवाह कर दिया गया।

रमाबाई और भीमराव के पाँच बच्चे हुए जिनमें यशवंत को छोड़ सभी की बचपन में मृत्यु हो गई। विवाह के समय आंबेडकर 5 वीं कक्षा में थे। उन्होंने सतारा में गवर्न्मेण्ट हाईस्कूल (अब प्रतापसिंह हाईस्कूल) में 7 नवंबर 1900 को पहली कक्षा अंग्रेजी में दाखिला लिया था।इसी दिन से उनका शैक्षिक जीवन शुरू हुआ। महाराष्ट्र में 7 नवंबर विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता हैं। वे अंग्रेजी की चौथी कक्षा में उत्तीर्ण हुए जो अछूतों में असामान्य बात थी। भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया। इस मौके पर उन्हें परिवार के मित्र दादा केलुस्कर लिखित ‘बुद्ध की जीवनी’ भेंट की गयी। इसे पढ़कर ही उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म को जाना।

1897 में आम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया जहां उन्होंने एल्फिंस्टोन रोड पर गवर्न्मेंट हाईस्कूल में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। अगले वर्ष एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक (बीए) की शिक्षा प्राप्त की। फिर वह ब्रिटिश भारत में देसी रियासत बड़ौदा की नौकरी में लग गए। उन्हें अपने बीमार पिता को देखने मुंबई वापस आना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया था।

आम्बेडकर 22 बरस की आयु में 1913 में अमेरिका चले गए जहां उन्हें बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की एक योजना के तहत न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए तीन वर्ष तक 11.50 डॉलर प्रति माह छात्रवृत्ति दी गई थी। वहां पहुँचने के तुरन्त बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ रहने लगे। जून 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर (एमए) परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय, और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र , मानव विज्ञान अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर शिक्षा में एंशियंट इंडियन्स कॉमर्स (प्राचीन भारतीय वाणिज्य) विषय पर शोध-कार्य प्रस्तुत किया।

आम्बेडकर लोकतंत्र पर जॉन डेवी के काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्हें दूसरे शोध कार्य, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया -ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दूसरी स्नातकोत्तर उपाधि मिली। फिर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पीएचडी के लिए तीसरे शोध कार्य इवोल्यूशन ओफ प्रोविन्शियल फिनान्स इन ब्रिटिश इंडिया पर काम किया। उन्हें इसके प्रकाशन के बाद 1927 में पीएचडी प्रदान कर दी गई। उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डनवेइज़र द्वारा 9 मई को आयोजित सेमिनार में भारत में जातियां: उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास शीर्षक शोध-पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने तीन वर्ष की छात्रवृत्ति का उपयोग दो वर्ष में ही अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में कर लिया था। आम्बेडकर ने लंदन में 1922 में ग्रेज़ इन बैरिस्टर कोर्स में दाखिला लिया। वह जून 1917 में अपना अध्ययन छोड़ भारत लौट आए क्योंकि बड़ौदा से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। उन्हें चार साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली।

आंबेडकर पत्रकार भी थे

बाबासाहेब ने अछूतों के ऊपर अत्याचारों को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए “मूकनायक” नामक अपना पहला मराठी पाक्षिक अखबार 31 जनवरी 1920 को शुरू किया। इसके सम्पादक आम्बेडकर और पाण्डुराम नन्दराम भटकर थे। इस अखबार के शीर्ष भागों पर संत तुकाराम के वचन थे। इसके लिए कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज ने 25,000 रूपये की आर्थिक मदद की थी। मूक नायक अखबार ने दलितों में नयी चेतना का संचार किया और उन्हें अपने अधिकारों की खातिर आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। आम्बेडकर आगे की पढ़ाई के लिए विलायत चले गए तो यह अखबार वित्त अभाव में 1923 में बंद हो गया। मूकनायक बंद हो जाने के बाद आम्बेडकर ने 3 अप्रैल, 1924 को दूसरा मराठी पाक्षिक “बहिष्कृत भारत” निकाला जिसके संपादक वह खुद थे। यह अखबार मुंबई (तब बाम्बे) से प्रकाशित होता था। इसके जरिए वे अछूतों की समस्याओं को सामने लाते थे और अपने आलोचकों को जवाब देते थे। इसके एक सम्पादकीय में उन्होंने लिखा कि यदि बाल गंगाधर तिलक अछूतों के बीच पैदा होते तो “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है” नारा नहीं लगाते बल्कि यह कहते कि ” छुआछूत का उन्मूलन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।” इस अखबार के शीर्ष भागों पर संत ज्ञानेश्वर के वचन थे।

इसके कुल 34 अंक निकले। यह अखबार भी आर्थिक कठनाइयों के कारण नवम्बर 1929 में बंद हो गया। 29 जून 1928 को आम्बेडकर ने “समता (हिन्दी: समानता) अखबार शुरू किया था। यह समाज सुधार के लिए आम्बेडकर द्वारा स्थापित समाज समता संघ का मुखपत्र था। आम्बेडकर ने देवराव विष्णु नाइक को इसका संपादक नियुक्त किया था। समता बंद होने के बाद आम्बेडकर ने इसका पुनःप्रकाशन ‘जनता’ के नाम से किया। 24 फरवरी 1930 को इस पाक्षिक का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 31 अक्टूबर, 1930 को यह साप्ताहिक बन गया। 1944 में बाबासाहेब ने इसमें ‘ हम शासक कौम बनेंगे’ शीर्षक प्रसिद्ध लेख लिखा। उन्होंने इस अखबार के जरिए भी दलित समस्याओं को उजागर किया।

आम्बेडकर ने जनता का नाम बदलकर 4 फरवरी 1956 को प्रबुद्ध भारत शुरू किया। इसके मुखशीर्ष पर ‘अखिल भारतीय दलित फेडरेशन का मुखपत्र’ छपता था। बाबासाहेब के निधन के बाद यह पाक्षिक बंद हुआ। 11 अप्रैल 2017 को महात्मा फुले की जयंति के उपलक्ष्य में बाबासाहेब के पौत्र प्रकाश आम्बेडकर ने प्रबुद्ध भारत नये सिरे से शुरू कर 10 मई 2017 को पहला अंक निकाला। आम्बेडकर, बड़ौदा के सेना सचिव के रूप में काम करने के दौरान भेदभाव से निराश हो गये। वह नौकरी छोड़ प्राइवेट ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। उन्होंने वकालत भी शुरू की जो विफल रहा। उन्हें मुंबई के पूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडनेम की बदौलत वहाँ सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनोमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था विषय के प्रोफेसर की नौकरी मिल गयी।

कोल्हापुर के शाहू महाराज और अपने पारसी मित्र के सहयोग से वह 1920 में फिर इंग्लैंड चले गए। उन्होंने 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर (एमएससी) की शिक्षा पूरी की। इसके लिए उन्होंने ‘ प्रोवेन्शियल डीसेन्ट्रलाईज़ेशन ऑफ इम्पीरियल फायनेन्स इन ब्रिटिश इण्डिया (ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण) शोध प्रस्तुत किया था।1922 में उन्हें ग्रेज इन बैरिस्टर-एट-लॉ की मिली डिग्री की बदौलत ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में दाखिला मिल गया। उन्होंने 1923 में अर्थशास्त्र में डीएससी (डॉक्टर ऑफ साईंस) की शिक्षा पूरी की। उनकी थीसिस दी प्राब्लम आफ दि रुपी: इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन (रुपये की समस्या: इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान) थी। वह लंदन में अध्ययन पूरा कर भारत वापस लौटते समय तीन माह जर्मनी में रुके।उन्होंने बॉन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन के लिए दाखिला लिया पर समय की कमी के कारण वह वहाँ ज्यादा नहीं रह सके। उनकी चौथी डॉक्टरेट् (एलएलडी) डिग्री कोलंबिया विश्वविद्यालय (1952) से थी। उन्होंने डीलिट उस्मानिया विश्वविद्यालय से 1953 में की।

राजनीतिक जीवन

आंबेडकर का राजनीतिक जीवन 1926 में शुरू हुआ। वह वायसराय की कार्यपरिषद में जुलाई 1942 से 1946 तक सदस्य थे। वह 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष और 3 अप्रैल 1952 से 6 दिसम्बर 1956 तक तत्कालीन बॉम्बे राज्य से राज्यसभा सदस्य रहे। वह 15 अगस्त 1947 से सितम्बर 1951 तक भारत के प्रथम कानून और न्याय मन्त्री रहे। वह केन्द्रीय श्रम मंत्री भी रहे। वह बॉम्बे विधानसभा में 1937 से 1942 तक विपक्ष के नेता थे। वह विधानसभा में बॉम्बे शहर सीट से जीते थे। वह 1926 से 1936 तक बॉम्बे विधान परिषद के भी सदस्य रहे। 1925 में उन्हें बॉम्बे प्रेसीडेंसी कमेटी में सभी यूरोपीय सदस्यों के साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में प्रदर्शन हुये। इसकी रिपोर्ट की अधिकतर भारतीयों ने अनदेखी की। आम्बेडकर ने भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिये सिफारिश अलग से लिखकर भेजी थी।

दूसरे आंग्ल-मराठा युद्ध के तहत 1 जनवरी 1818 को कोरेगाँव की लड़ाई में मारे गये भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में आम्बेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगाँव विजय स्मारक (जयस्तंभ) में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय के शहीद सैनिकों के नाम संगमरमर के शिलालेख पर खुदवाये गये और कोरेगाँव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में आम्बेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा हर वर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है।

पूना पैक्ट

1931 में ब्रिटिश राज द्वारा बुलाए दूसरे गोलमेज सम्मेलन तक आंबेडकर सबसे बड़ी राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति मुख्यधारा के राजनीतिक दलों की उदासीनता की कटु आलोचना की।आम्बेडकर ने महात्मा गांधी की भी आलोचना कर उन पर अछूत समुदाय को करुणा की वस्तु के रूप मे पेश करने का आरोप लगाया। वह ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे।उन्होंने अछूत समुदाय के लिये ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की जरूरत पर जोर दिया जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश हुकूमत की दखल ना हो। लंदन में 8 अगस्त, 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान आम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि दुनिया के सामने रखी जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा , उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर उनकी गांधी से तीखी बहस हुई।

धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी गांधी ने आशंका जताई कि पृथक निर्वाचिका, हिंदू समाज को विभाजित कर देगी।1932 में अंग्रेजों ने आम्बेडकर के विचारों से सहमत होकर अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की। गांधी तब पूना की येरवडा जेल में थे जहां से उन्होंने पहले तो इसे बदलने की मांग की। जब उनको लगा उनकी मांग पर अमल नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने आमरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। तभी आम्बेडकर ने कहा कि “यदि गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए यह व्रत रखते तो अच्छा होता लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरोध में यह व्रत रखा है, जो अफसोसजनक है। आमरण व्रत के कारण गांधी की तबियत बिगड़ गई तो हिंदू समाज आम्बेडकर का विरोधी बन गया। देश में बढ़ते दबाव को देख आम्बेडकर 24 सितम्बर, 1932 को येरवडा जेल पहुँचे जहां गांधी और आम्बेडकर के बीच समझौता हुआ जो पूना पैक्ट कहलाता है। इस समझौते में आम्बेडकर ने दलितों को कम्यूनल अवॉर्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की।

आंबेडकर सार्वजनिक महत्व के विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद उसके गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आम्बेडकर ने बम्बई में बसने के लिए तीन मंजिला घर ‘राजगृह’ का निर्माण कराया जिसमें 50,000 से अधिक उनकी निजी पुस्तकें थीं। तब यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। 1936 में आम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की जो 1937 में केन्द्रीय विधान सभा चुनाव में13 सीटें जीती। आम्बेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक ‘एनीहिलेशन ऑफ कास्ट’ (जाति प्रथा का विनाश) प्रकाशित की जो न्यूयॉर्क में लिखे शोधपत्र पर आधारित थी। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गाँधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की।

पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रिज़ोल्यूशन (1940) के बाद आम्बेडकर ने “थॉट्स ऑन पाकिस्तान ‘ शीर्षक से 400 पृष्ठों की पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की मांग की आलोचना की। वे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी सांप्रदायिक रणनीति के घोर आलोचक थे। पर उन्होने तर्क दिया पाकिस्तान का गठन हो जाना चाहिये क्योंकि एक ही देश का नेतृत्व करने के लिए जातीय राष्ट्रवाद के चलते देश के भीतर और अधिक हिंसा पनपेगी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक विभाजन के बारे में अपने विचार के पक्ष मे ऑटोमोन साम्राज्य और चेकोस्लोवाकिया के विघटन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा पाकिस्तान को अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना चाहिये। कनाडा जैसे देशों मे भी सांप्रदायिक मुद्दे हमेशा से रहे हैं पर आज भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक साथ रहते हैं तो क्या हिन्दू और मुसलमान भी साथ नहीं रह सकते। उन्होंने चेताया कि दो देश बनाने के समाधान का वास्तविक क्रियान्वयन अत्यंत कठिनाई भरा होगा। विशाल जनसंख्या के स्थानान्तरण के साथ सीमा विवाद की समस्या भी रहेगी।

व्हॉट काँग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स? (काँग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिये क्या किया?) इस किताब में आम्बेडकर ने गांधी और कांग्रेस दोनों की तीखी आलोचना की। आम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन (शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन) में बदल दिया। लेकिन 1946 में भारत के संविधान सभा के लिए हुये चुनाव में इसका खराब प्रदर्शन रहा। बाद में वह संविधान सभा में बंगाल से चुने गए जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी। आम्बेडकर ने बॉम्बे उत्तर से 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा, लेकिन वह अपने ही पूर्व सहायक और कांग्रेस उम्मीदवार नारायण काजोलकर से हार गए। 1952 में आम्बेडकर राज्यसभा के सदस्य बन गए। वह 1954 में भंडारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव में सफल नहीं हुए। 30 सितंबर 1956 को आम्बेडकर ने “अनुसूचित जाति महासंघ” भंग कर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया की स्थापना की घोषणा की थी। लेकिन इस पार्टी के गठन से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया।

आंबेडकर जयंती – आगरा विश्वविद्यालय

आगरा विश्वविद्यालय ने 2018 में 127 वीं आंबेडकर जयंती पर मुझे व्याख्यान देने आमंत्रित किया था। उसमें आंबेडकर के काठमांडू भाषण पर और अधिक शोध करने के मेरे सुझाव पर तालियां खूब बजीं। पर वो शोध आगे नहीं बढ़ा। आंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अधिक से अधिक शोध प्रोत्साहित करने के मेरे निवेदन पर इस विश्वविद्यालय के तत्कालीन वाइस-चांसलर ने दो फेलोशिप स्थापित करने की घोषणा की। करीब एक सौ बरस पुराने इस विश्वविद्यालय का नाम 1995 में उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार ने आंबेडकर के नाम पर कर दिया था।

अपनी कम ही किताबें बचीं है अब पास में। उनमें कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की 1990 के दशक में हिंदी में प्रकाशित ‘ आंबेडकर संग्रह ‘ के सभी खंड हैं। तब कांग्रेस के प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के पीवी नरसिंह राव थे। उनकी सरकार में कल्याण मंत्री बिहार के सीताराम केसरी थे। दोनों ने आंबेडकर और उनकी किताबों को प्रचारित करने की जरूरत महसूस की होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस और कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी ( बसपा ) का गठबंधन हो गया था। आंबेडकर, बसपा के आइकॉन रहे हैं। मैंने लखनऊ छोड़ने के पहले आंबेडकर वांग्मय के अंग्रेजी में प्रकाशित वे सभी छह खंड एक एक्टिविस्ट साथी को भेंट कर दी जो महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित की थी।

डॉक्टर सविता

आंबेडकर, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्यभार पूरा करने के बाद नींद नहीं आने की व्याधि से पीड़ित हो गए। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था। वह डायबिटिक भी थे और इंसुलिन ले रहे थे। वह उपचार के लिए मुम्बई गए और डॉक्टर शारदा कबीर से मिले। आंबेडकर ने उनसे 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर विवाह किया था। उन्होंने विवाह के बाद सविता आम्बेडकर नाम अपनाया। उन्हें ‘ माई ‘ और ‘ माइसाहेब’ भी कहा जाता था। उनका 29 मई 2003 को मेहरौली (दिल्ली) में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

डॉक्टर सविता , आम्बेडकर की दूसरी पत्नी और जन्म से ब्राह्मण थीं। उन्होंने आरएसएस वालों के फरमान नामंजूर कर विवाह किया। यह विवाह रमाबाई के 1935 में निधन के बाद हुआ था। आम्बेडकर के 1956 में देहावसान से दो दिन पहले चार दिसम्बर को काठमांडो में दूसरे विश्व बौद्ध महासम्मेलन में भाग लेने डॉक्टर सविता संग गए थे। डॉक्टर सविता, जन्मना चितपावन ब्राह्मण थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक, उत्तर प्रदेश के जाति से सवर्ण राजपूत , प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह उर्फ रज्जू भैय्या को छोड़ सभी चितपावन ब्राह्मण ही होते रहे हैं।

गौरतलब है कि प्रतिलोम या अनुलोम विवाह में विधिक रूप में संतान पर निर्भर है कि वह माता-पिता में से किसकी जाति अपनाए। उदाहरण मोदी राज में तब का है जब उनकी सरकार की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के कामकाज के कारण हैदराबाद में रोहित वेमुला संस्थागत हत्या के शिकार हुए। उनके गैर-दलित पिता ने अपनी ब्याहता दलित राधिका को छोड़ दिया था। रोहित अपनी मां पर आश्रित था। कुछ का यह कहना कि रोहित अपनी मां के दलित होने की वजह से दलित हैं तो आम्बेडकर की पत्नी सविता के ब्राह्मण होने की वजह से उनकी संतान ब्राह्मण क्यों नही हो सकते कुतर्क है, जिस पर अदालत में जिरह नहीं हो सकती है।

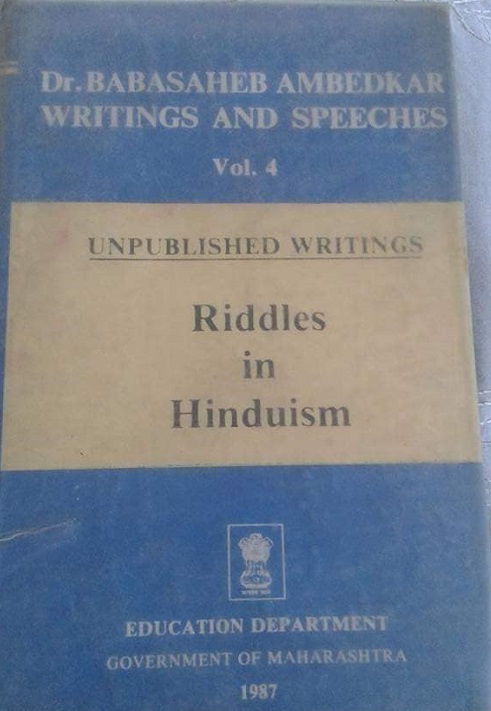

रिडल्स इन हिंदुइज़्म

बाबासाहेब की लिखी किताब रिडल्स इन हिंदुइज़्म में जो सवाल खड़े किये गए हैं उनका जवाब आरएसएस का कोई भी विचारक –प्रचारक नहीं दे सका है।ये किताब सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने छापी थी।

बाबासाहेब आम्बेडकर ने काठमांडू में 1956 में दिए अपने अंतिम भाषण में मार्क्सवादी लोगों को बुद्ध की सीख से सबक लेने की सलाह दी थी। ये ऐतिहासिक तथ्य है।आखिर क्यों ऐसा कहा उन्होंने ये ऐतिहासिक प्रश्न है। रांची के दिवंगत साथी और पीपुल्स मिशन के संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद सिंह का कहना था बहुतेरे लोग मार्क्सवाद को आइडियोलॉजी (विचारधारा) समझते हैं लेकिन मार्क्सवाद थ्योरी (सिद्धांत) है। मूलरूप से मार्क्सवाद पर चर्चा में मार्क्स की सामाजिक विज्ञान में प्रतिपादित सिद्धांत पर चर्चा न होकर विचारधारा पर चर्चा होती है। मेरे मित्र भी वही कर रहे हैं जो आंबेडकर ने किया या लोहिया ने। जिस तरह अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत पर बात न करके लोग ये प्रमाणित करने में लगे रहते हैं कि वह इश्वर को मानता था या नहीं। द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद का विकल्प अभी तक किसी ने आगे नहीं किया है। हाँ उस सिद्धांत के व्यवहार करने वालों की विचारधारा के आधार पर आलोचना की गयी है। लेकिन ये भी पड़ताल करनी होगी कि उस विचारधारा को मानने वालों ने द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद का उपयोग किया भी या नहीं।

कामरेड उपेन्द्र की बात पर हमने उत्तर दिया था कि मैं सन्दर्भित प्रश्न को लेकर किसी निष्कर्ष के लिए सम्यक अध्ययन आवश्यक मानता हूँ। इसलिए अम्बेडकर के काठमांडू में विश्व बौद्ध सम्मेलन में दिए भाषण की प्रामाणिक प्रति पढ़ना चाहता हूँ। जो सामग्री काठमांडू में मुझे मिली उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि आम्बेडकर के विचार मार्क्सवादी सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत नहीं हैं। बहुत साम्य है।कुछ ” विचलन ” है ,खास कर ” विदरिंग अवे आफ स्टेट ” की प्रस्थापना पर। निजी सम्पत्ति पर विचार में साम्य है। मेरा जन्म क्लासिक माने गए उस भाषण के बाद हुआ था। भाषण की प्रामाणिक प्रति हाथ नहीं लगी।

रिडल्स इन हिंदुइज़्म आंबेडकर के लेखन और भाषणों पर आधारित प्रामाणिक पुस्तक है। आंबेडकर लिखित सभी ग्रंथों के महाराष्ट्र सरकार के डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सोर्स मटेरियल पब्लिकेशन कमेटी द्वारा किये प्रकाशन से जुड़े किन्हीं के एक करीबी ने इनकी प्रतियां भेंट की थी। रिडल्स इन हिंदुइज़्म किताब अब आउट ऑफ प्रिन्ट बताई जाती है। जिनके पास यह नहीं है उनके लिए हम रिडल नंबर 12 के अंश बाद में उद्धृत करेंगे। लेकिन पहले इसके संपादक मण्डल ने भूमिका में जो लिखा उसे इंगित करना जरूरी है।

ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर के अप्रकाशित लेखन हैं जो उनकी संपदा के कस्टोडियन और एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल की संरक्षा में थे।1956 में आंबेडकर के निधन के बाद उनके सभी दस्तावेज और लिखित सामग्री दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी कस्टडी में ले लिए थे। पाँच स्टील ट्रंक में भरे ये सभी महाराष्ट्र सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल के हवाले कर दिया गया। उपरोक्त कमेटी बनने के बाद 1978 में वसंत डब्ल्यू मून को उसका विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया गया जिन्होंने ऐतिहासिक महत्व के इन दस्तावेजों को प्रकाशित करने के लिए आंबेडकर के सभी कानूनी वारिसों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। उन सभी ने अपनी सहमति दे दी। संपादक मण्डल के अध्यक्ष एम बी चिटनीस थे जो आंबेडकर के घनिष्ठ सहयोगी थे और उनके हस्तलेखन को खूब जानते थे। एम बी चिटनीस ने उन हस्तलिखित पांडुलिपि को पढ़ कर प्रकाशन के लिए अलग किया जिनमें आंबेडकर लिखित रिडल्स इन हिंदुइज़्म के सभी 26 रिडल्स भी थे। इनमें से 12 वें रिडल का शीर्षक है ब्राह्मणों ने देवताओं को मुकुटविहीन कर देवियों को मुकुट युक्त क्यों किया ?

फिल्म

अंबेडकर पर सर्वाधिक चर्चित फिल्म , जब्बार पटेल ने केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के वित्तीय सहयोग से बनाई है।

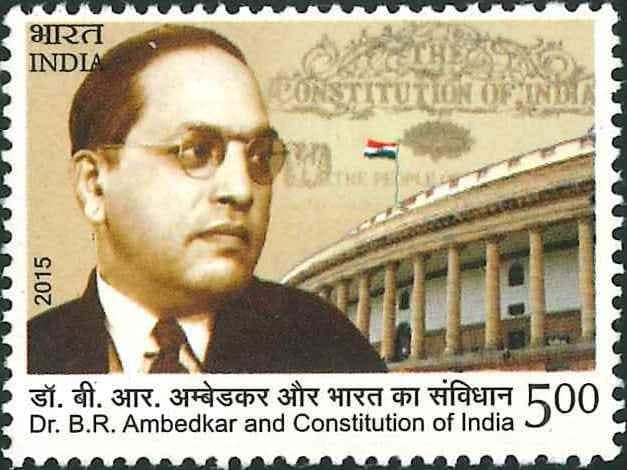

भारत का संविधान

नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में आंबेडकर की लगी आदमकद प्रतिमा में अप्रतिम प्रतीकात्मकता है। यह प्रतिमा संसद भवन को निहार रही है।

संविधान निर्माण

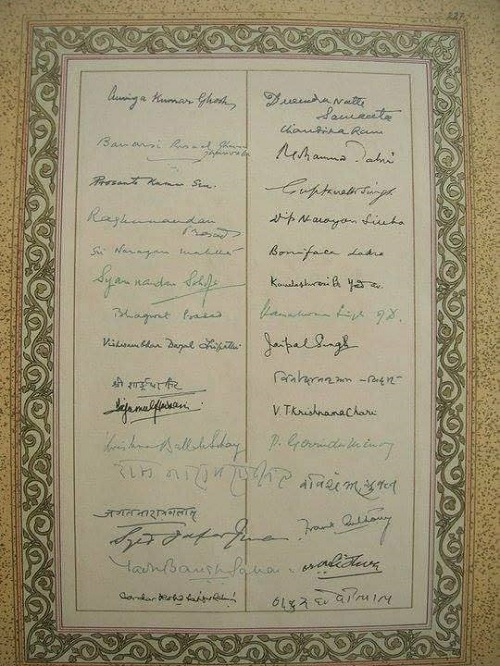

भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आम्बेडकर उसके फायनल मसौदे को 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद को सौंपा। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने पर कांग्रेस की बनी सरकार ने आम्बेडकर को देश का पहला क़ानून एवं न्याय मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को आम्बेडकर नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किये गए। आम्बेडकर ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। आम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान में नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी है, जिसमें धर्म की आजादी, छुआछूत और भेदभाव का खात्मा भी है।

आम्बेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया, और अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था की सकारात्मक कार्रवाई के लिए संविधान सभा का समर्थन प्राप्त किया। इन उपायों से भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को खत्म करने की उम्मीद बंधी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया जिसे पूर्ण प्रभाव से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आम्बेडकर ने कहा था , “ मैं महसूस करता हूं कि संविधान, साध्य है, यह लचीला है पर साथ ही यह इतना मज़बूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में, मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था”।

आंबेडकर जयंती दुनिया के 120 देशों में मनाई जाती है। मैंने आगरा के अपने व्याख्यान में इसे इंगित कर यह भी उल्लेख किया कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला , आंबेडकर लिखित भारतीय संविधान के मुरीद थे। उन्होंने एक बार कहा था कि दक्षिण अफ्रीका को भारत से और कुछ नहीं सिर्फ उसका संविधान चाहिए। बाद में नेपाल में जब राजशाही खत्म हुई और उसका नया संविधान लिखा जाने लगा तो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ने भी आंबेडकर लिखित भारतीय संविधान की सराहना की।

मेरी नजर में आंबेडकर प्रसिद्ध विज्ञानी आइंस्टीन जैसे ही जीनियस थे। लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ-साथ आंबेडकर का भी पोट्रेट लगा है।

(सीपी झा वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप देश की प्रतिष्ठित न्यूज़ एजेंसी यूएनआई में कई वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं।)