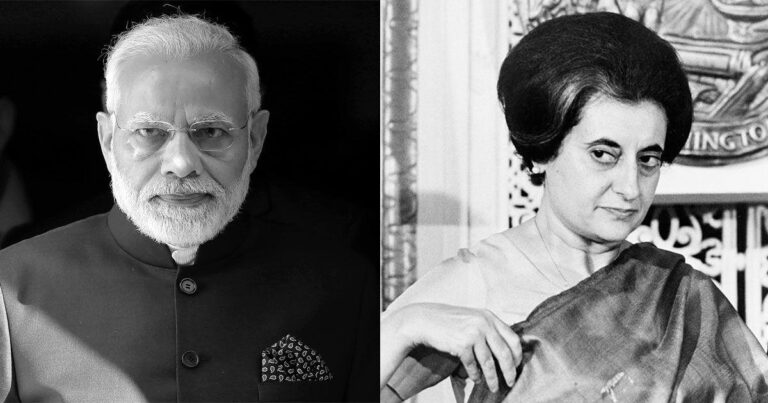

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दौरान पारंपरिक प्रेस कॉन्फ़्रेंस बहुत कम करने के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि मोदी की संचार रणनीति सीधे जनता तक पहुंचने पर केंद्रित है, जिसमें वे पारंपरिक मीडिया को नज़रअंदाज़ कर देते हैं ताकि मुश्किल सवालों से बचा जा सके। उनकी सरकार नियंत्रित इंटरव्यू को प्राथमिकता देती है, जहां सवाल पहले से तय होते हैं।

दूसरी तरफ़ यह भी बताया जाता है मीडिया परिदृश्य काफ़ी हद तक विभाजित है। कुछ मीडिया हाउस सरकार के समर्थन में हैं, तो कुछ उनकी नीतियों और तौर-तरीक़ों के विरोधी हैं। लिहाज़ा उन्हें लगता है कि प्रेस कॉन्फ़्रेंस में आर्थिक नीतियों, सामाजिक असंतोष या प्रशासनिक नाकामियों पर कड़े और अप्रत्याशित सवाल पूछे जा सकते हैं, जिनका उत्तर देते हुए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

कुल मिलाकर मोदी की इस रणनीति ने राजनीतिक संवाद के तरीक़े को बदल दिया है। वे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए जनता तक पहुंचते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे पारदर्शिता कम होती है। उनके समर्थक मानते हैं कि यह मीडिया के भ्रामक एजेंडे को रोककर स्पष्ट संदेश देता है।

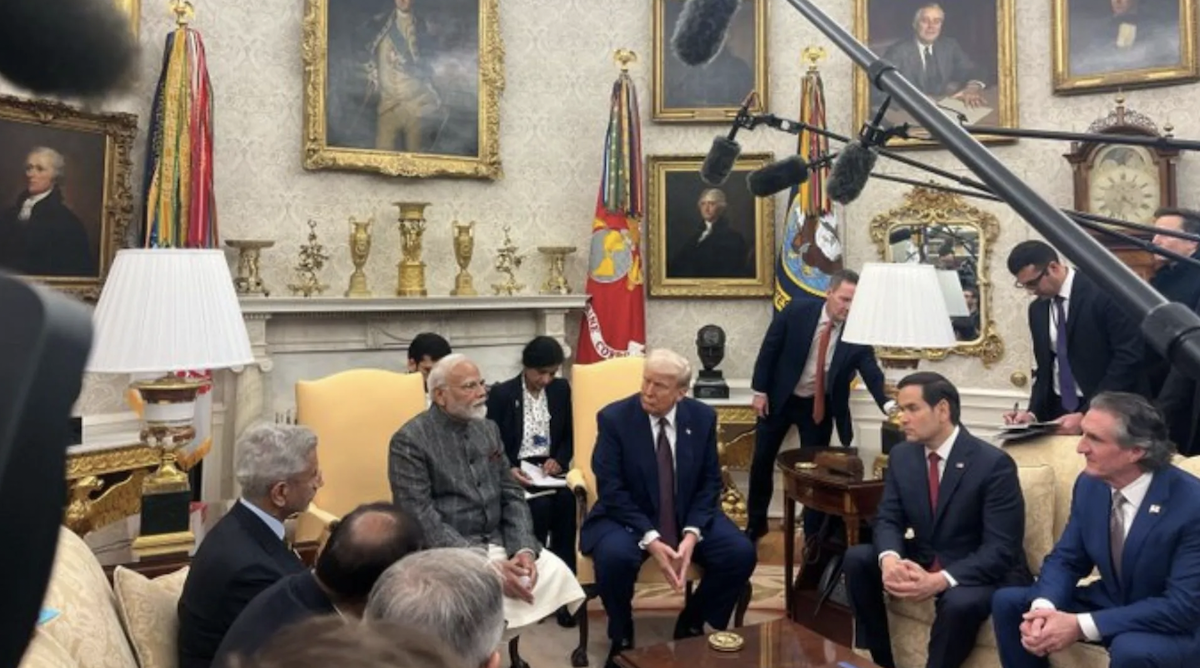

इन सबके बीच प्रेस कॉन्फ़्रेंस न करने का फ़ैसला मोदी की शासन शैली का एक ऐसा विषय बना हुआ है, जो भारत की राजनीति को बहुत गहरे तक प्रभावित करता है,क्योंकि प्रेस कान्फ़्रेंस में पूछे गए तीखे सवाल जनता के उस हिस्से के असंतोष का प्रतिनिधित्व करते हैं,जिसके भीतर बतौर नागरिक बेचैनी है। कल नहीं चाहते हुए भी ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री को संयुक्त प्रेस कन्फ़्रेंस का सामना करना पड़ा। आइए इस लेख के ज़रिए जानते हैं कि प्रेस कन्फ़्रेंस,यानी सत्ता और जनता के बीच का यह दोतरफ़ा संवाद किसी भी लोकतंत्र की मज़बूती और विकास के लिए कितनी अहमियत रखती है।

प्रेस कॉन्फ़्रेंस का ऐतिहासिक विकास

प्रेस कॉन्फ़्रेंस एक ऐसा औपचारिक कार्यक्रम होती है, जिसमें व्यक्ति, संगठन या सरकारी अधिकारी मीडिया को संबोधित करते हैं, महत्वपूर्ण घोषणायें करते हैं, जानकारी साझा करते हैं या पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यह लोकतांत्रिक शासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस समय के साथ विकसित होती गयी है और इसमें राजनीतिक बदलाव, तकनीकी प्रगति और सामाजिक परिवर्तन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

प्राचीन और मध्ययुगीन काल में सार्वजनिक संवाद के प्रारंभिक रूप

आधुनिक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के अस्तित्व में आने से पहले शासक और नेता अपने नागरिकों से घोषणाओं, सार्वजनिक भाषणों और लिखित आदेशों के माध्यम से संवाद करते थे।

ग्रीस के लोकतांत्रिक नगर-राज्यों में सार्वजनिक मंचों पर खुली चर्चायें होती थीं। रोमन नेता सीनेट और फ़ोरम में भाषण देकर नागरिकों को जानकारी देते थे। हालांकि, ये संवाद एकतरफ़ा होते थे और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह दोतरफ़ा संवाद नहीं था।

मध्ययुगीन राजशाही का संवाद

राजा और सम्राट अपने आदेशों को टाउन क्रायर्स (घोषणाकर्ता) या लिखित फ़रमानों के माध्यम से जनता तक पहुंचाते थे। स्वतंत्र प्रेस के अभाव में यह जानकारी पूरी तरह से शासकों के नियंत्रण में होती थी और कोई प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर संभव नहीं था।

मुद्रण प्रेस का आविष्कार और इसका प्रभाव

15वीं शताब्दी में जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने संचार में क्रांति ला दी। 17वीं शताब्दी तक यूरोप में अख़बारों का उदय हुआ, जिससे शासकों के सूचना नियंत्रण को चुनौती मिली।

लंदन गजट (1665) जैसे समाचार पत्रों के उदय से सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा मिला। हालांकि, प्रेस पर सरकार का कड़ा सेंसरशिप या नियंत्रण था।

18वीं शताब्दी में होने वाली अमेरिकी और फ़्रांसीसी क्रांतियां अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता की मांग के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का आधार बन गयीं। थॉमस जेफ़रसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे नेताओं ने सत्ता को जवाबदेह बनाने में प्रेस की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

हालांकि, इन प्रगतियों के बावजूद, आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अब भी अस्तित्व में नहीं आयी थी। नेता अपने विचारों को लिखित प्रकाशनों या भाषणों के माध्यम से साझा करते थे।

प्रेस कॉन्फ़्रेंस का उदय

19वीं शताब्दी में लोकतंत्र और प्रेस के विस्तार ने नेताओं और पत्रकारों के बीच प्रत्यक्ष संवाद को बढ़ा दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पहले अमेरिकी नेताओं में से थे, जिन्होंने अनौपचारिक रूप से प्रेस से संवाद किया। हालांकि, संगठित प्रेस कॉन्फ्रेंस तब भी प्रचलन में नहीं थी। जहां तक यूरोप का सवाल है,तो ब्रिटेन और फ्रांस में नेता समाचार पत्रों के माध्यम से ही संवाद करते थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कोई आधिकारिक प्रणाली नहीं थी।

20वीं शताब्दी की शुरुआत में पहली आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस

1901-1909 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थियोडोर रूजवेल्ट ने पत्रकारों को अनौपचारिक प्रश्नोत्तर सत्रों के लिए आमंत्रित किया, जिससे आधुनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नींव पड़ी।लेकिन,अब यह नियमित नहीं था। वुडरो विल्सन (1913-1921) ने नियमित राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, जिससे सरकार में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला। 20वीं शताब्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का संस्थानीकरण हुआ, जिससे यह लोकतांत्रिक प्रणाली का एक अभिन्न और ज़रूरी हिस्सा बन गया।

विश्व युद्ध और राजनीतिक संकट (1914-1945)

पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सरकारों ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से ही जनता को युद्ध से जुड़ी जानकारियां दी थीं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट ने प्रेस को संबोधित कर जनता का मनोबल बनाए रखा था।

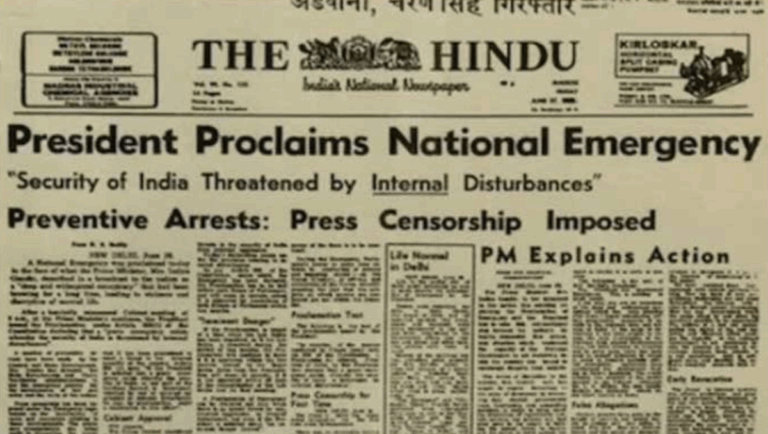

लेकिन,नाज़ी जर्मनी जैसी तानाशाह सरकारों ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल करते हुए प्रचार या दुष्प्रचार (प्रोपेगेंडा) किया। इससे प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व की बातें ज़ोर-शोर से उठने लगीं।

शीत युद्ध और टेलीविज़न युग (1945-1990)

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद टेलीविज़न के उदय ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस को व्यापक रूप से प्रसारित होने वाली घटनाओं में बदल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी (1961-1963) ऐसे पहले नेता थे, जिन्होंने लाइव टेलीविज़न प्रेस कॉन्फ़्रेंस की थी। वाटरगेट कांड (1970 के दशक) के दौरान रिचर्ड निक्सन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पत्रकारों और पत्रकारिता की ताक़त को सामने ला दिया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र (UN) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वैश्विक मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी शुरू कर दी।

डिजिटल युग में प्रेस कॉन्फ़्रेंस का विकास

इंटरनेट और सोशल मीडिया ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस की शक्ल-ओ-सूरत बदलकर रख दी। इसने प्रेस कन्फ़्रेंस कहीं अधिक सुलभ और इंटरैक्टिव बना दिया। इसके बाद CNN, BBC और अल जज़ीरा जैसे समाचार नेटवर्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को वास्तविक समय में प्रसारित करना शुरू कर दिया। ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीधे जनता तक पहुंचा दिया।

पारदर्शिता और जवाबदेही

प्रेस कॉन्फ़्रेंस किसी भी लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जरूरी होती हैं। यह पत्रकारों को बिना तय किए गए जरूरी सवाल पूछने का मौका देती हैं, जिससे नेता जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब दें। जब कोई नेता नियमित रूप से मीडिया का सामना करता है, तो इससे जनता का विश्वास बढ़ता है। प्रेस कॉन्फ़्रेंस न होने से जानकारी पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाता है और जांच-पड़ताल सीमित हो जाती है।

सोशल मीडिया जैसे माध्यम सीधे संवाद तो करते हैं, लेकिन इसमें लाइव सवालों की गुंजाइश नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस खुली बातचीत को बढ़ावा देती हैं, गलत जानकारी को कम करती हैं और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती हैं। प्रेस कॉन्फ़्रेंस से बचना गोपनीयता का एहसास कराता है, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही और जनता का भरोसा कमज़ोर हो सकता है। वाटरगेट और मोनिका लेविंस्की कांड जैसे घोटाले प्रेस कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से ही उजागर हुए थे।

जन जागरूकता और भागीदारी

प्रेस कॉन्फ़्रेंस जनता को जागरूक करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। ये सरकार के फैसलों और नीतियों की सीधी जानकारी देती हैं। पत्रकार यहां ज़रूरी सवाल पूछ सकते हैं, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुली चर्चा होती है। जब नेता मीडिया से संवाद करते हैं, तो नागरिकों को बिना किसी बदलाव के सही जानकारी मिल जाती है, जिससे वे अपनी राय सही तरीक़े से बना सकते हैं। यह पारदर्शिता लोगों को शासन में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है और सरकार को जवाबदेह बनाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस न होने पर लोग एकतरफा या नियंत्रित सूचनाओं पर निर्भर हो जाते हैं। नियमित मीडिया संवाद सरकार और जनता के बीच की दूरी कम करता है, जिससे लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी और जागरूक समाज को बढ़ावा मिलता है। इसमें चूंकि नागरिकों को सीधे आधिकारिक जानकारी मिलती है, जिससे अफ़वाहें कम होती हैं।

मीडिया की स्वतंत्रता को मज़बूती

प्रेस कॉन्फ़्रेंस मीडिया की स्वतंत्रता के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये पत्रकारों को सरकारी अधिकारियों और नीति-निर्माताओं तक सीधे पहुंचने का मौक़ा देती हैं। इससे मीडिया बिना किसी रोक-टोक के कठिन और जरूरी सवाल पूछ सकती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और सरकार जवाबदेह रहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस न होने पर मीडिया को केवल नियंत्रित बयानों या अनधिकृत जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे स्वतंत्र रिपोर्टिंग प्रभावित होती है।

स्वतंत्र मीडिया खुली बातचीत पर निर्भर करती है, और नियमित प्रेस संवाद सेंसरशिप और गलत सूचना को रोकते हैं। जब सरकारें प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचती हैं, तो यह पत्रकारिता की स्वतंत्रता को सीमित कर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करता है। स्वतंत्र और मज़बूत मीडिया के लिए नेताओं तक खुली पहुंच जरूरी है, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन पाती हैं।आम तौर पर यह देखा गया है कि जिन देशों में प्रेस कॉन्फ़्रेंस नहीं होती, वहां अधिनायकवाद यानी तानाशाही का ख़तरा बना रहता है।

अंतत:

प्रेस कॉन्फ़्रेंस भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं के साथ लगातार बदलती रहेंगी। डिजिटल मीडिया के इस दौर में लाइव स्ट्रीमिंग और एआई-आधारित पत्रकारिता प्रेस कॉन्फ़्रेंस के स्वरूप को बदल सकती है, जिससे वे ज्यादा सुलभ और इंटरएक्टिव बनेंगी। लेकिन, मीडिया पक्षपात, सरकार द्वारा सूचनाओं पर नियंत्रण और घटती प्रेस स्वतंत्रता जैसी चुनौतियां इनकी प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं। सोशल मीडिया एक वैकल्पिक संचार माध्यम बनकर पारंपरिक प्रेस कॉन्फ़्रेंस की अहमियत को कम कर सकता है, लेकिन लाइव सवाल-जवाब पारदर्शिता के लिए तब भी ज़रूरी रहेंगे। खुली चर्चा और विविध मीडिया भागीदारी से प्रेस कॉन्फ़्रेंस को मज़बूत बनाना इसलिए आवश्यक है, ताकि वे भविष्य के तकनीकी और राजनीतिक बदलावों के अनुरूप लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बनी रहें।

(उपेंद्र चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं।)