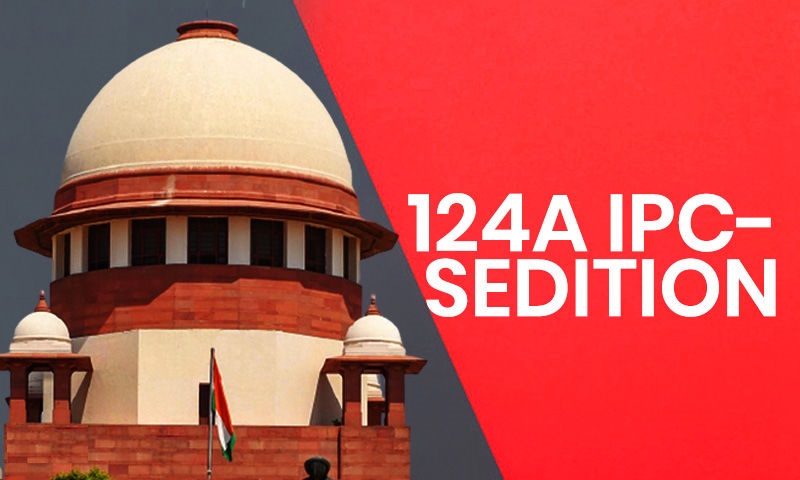

सोमवार को जब केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी पत्रकारों को समझा रहे थे कि जो पुराना संसद भवन है वह आजाद भारत के लिए नहीं बना था, उसी समय देश का सर्वोच्च न्यायालय राजद्रोह के अपराध को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 124(ए) की नई व्याख्या करने पर जोर दे रहा था। सर्वोच्च न्यायालय के इस रुख से यह सवाल उठता है कि अगर पुरानी इमारत में नए भारत की संसद नहीं बैठ सकती तो राजद्रोह के डेढ़ सौ साल पुराने कानून से लोकतांत्रिक देश कैसे चल सकता है?

हालांकि सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह की धारा 124(ए) के मामले में कई बार तर्कसंगत बातें कह चुका है और यह भी चेतावनी दे चुका है कि इस धारा की संकीर्ण व्याख्या नहीं होनी चाहिए और इसका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए लेकिन राष्ट्रवाद के नए झंडाबरदारों ने इस धारा को `अच्छे शासन’ का प्रतीक बना डाला है। विडंबना यह है कि आम जनता के स्तर पर इस धारा को लेकर न तो कोई विद्रोह है और न ही कोई समझ। वह देशभक्ति और देशद्रोह की उसी संकीर्ण परिभाषा में उलझ गई है जो जय श्रीराम, वंदे मातरम और भारत माता की जय के बहाने देश के आम जन और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय पर थोपी जा रही है। लेकिन यह मामला सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय तक सीमित नहीं है। अब इस धारा का इस्तेमाल हर उस व्यक्ति के विरुद्ध किया जा रहा है जो केंद्र या राज्य सरकारों के विरुद्ध किसी भी तरह से आवाज उठाता है या उससे सवाल पूछता है। हाल में इसका इस्तेमाल मीडिया समूहों और पत्रकारों पर बढ़ा है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बनी पीठ ने कहा है कि मीडिया के संदर्भ में इस कानून पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

ताजा मामला आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद रघुरामकृष्ण राजू और उनके भाषण को प्रसारित करने वाले दो चैनलों TV5 और ABN पर आईपीसी की धारा 124(ए) के तहत मुकदमा दर्ज कराए जाने का है। सांसद राजू ने अपने एक भाषण में कोरोना की बदइंतजामी के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की थी। राज्य सरकार की गुंटूर जिले में डीआईजी सीआईडी की रपट के आधार पर राजू को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और उनके भाषण का प्रसारण करने वाले चैनलों को भी इस मामले में अभियुक्त बना लिया था। न्यायालय ने जब राजू के तेलुगू भाषण का अनुवाद सुना तो उन्हें जमानत दे दी और चैनलों पर अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई से रोक लगा दी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने तंज करते हुए कहा कि कल कोई चैनल दिखा रहा था कि नदी में लाशें बहाई जा रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि उस चैनल पर कोई मुकदमा दायर किया गया या नहीं।

अभिव्यक्ति के अवसर जितने ज्यादा बन रहे हैं और सूचनाओं का प्रवाह जितना तीव्र हो रहा है उतनी ही तेजी से हमारी सरकारें 1870 में एक संशोधन के तहत आईपीसी में शामिल की गई इस धारा का दुरुपयोग करने लगी हैं। विडंबना है कि वह कानून भी इंग्लैंड के 1661 के राजद्रोह अधिनियम से प्रेरित रहा है। इसका एक कारण तो यही है कि सरकारें अप्रीति, अवमान, घृणा, असहमति, विरोध और तख्तापलट में अंतर नहीं करना चाहतीं। दूसरी बात यह है कि हमारा राष्ट्र राज्य अपने को इतना असुरक्षित मानता है कि वह एक औपनिवेशिक कानून के माध्यम से अपने को सुरक्षित रखना चाहता है। इसी के साथ एक सच्चाई यह भी है कि सूचना प्रौद्योगिकी का दायरा जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उतनी तेजी से हमारी राजनीति आगे नहीं बढ़ रही है।

राजनीति पीछे जाना चाहती है और सूचना प्रौद्योगिकी आगे ले जाना चाहती है। ऐसे में राजनीति पहले तो सूचना प्रौद्योगिकी का अपने क्षुद्र हितों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है और जब नहीं हो पाता तो उस पर कड़ाई से अंकुश लगाना चाहती है। तीव्र सूचना प्रौद्योगिकी और धीमी राजनीति के इस टकराव का परिणाम है दमनकारी कानूनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। दरअसल प्रौद्योगिकी सोच का दायरा जितना बढ़ाती है राजनीति उतनी ही संकुचित है। राजनीति के पास भविष्य के लिए कोई विजन नहीं है। इसलिए वह आने वाली सूचनाओं और उससे उठने वाले सवालों से घबराती है। यही कारण है कि अभिव्यक्ति के मंचों को सीमित करने के लिए नए नए उपाय होते रहते हैं।

राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल पहले भी होता था लेकिन बहुसंख्यकवाद और हिंदू राष्ट्रवाद के उभार के साथ राजद्रोह के कानून के इस्तेमाल में तेजी आई है। यही वजह है कि 2019 में इस कानून के तहत 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से सिर्फ दो लोग दोषी पाए गए। ऐसे ही पिछले साल जब उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दलित लड़की से बलात्कार के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया तो सरकार ने 22 लोगों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया। इनमें से 18 लोग तो अज्ञात व्यक्ति थे। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के विरोध में नारे लगाने वाले और प्रदर्शन करने वाले तमाम लोगों पर यह धारा लगाई गई है। जबकि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार इस धारा के तहत सिर्फ 3.3 प्रतिशत लोगों को ही सजा हो पाती है। दरअसल इस धारा का खौफ इतना बड़ा है कि इसका प्रयोग विपक्षी नेताओं और मीडिया के लोगों को डराने के लिए किया जाता है।

यह महज संयोग नहीं है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे दो राजनेताओं पर इस धारा का इस्तेमाल उनकी पत्रकारिता के लिए ही किया गया था। तिलक ने अपने अखबार में 1897 में उन चापेकर बंधुओं को सही ठहराया था जिन्होंने पुणे में प्लेग के दौरान मार्शल ला लगाने वाले अंग्रेज प्लेग कमिश्नर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय तिलक को 124(ए) धारा के तहत 18 महीने की सजा हुई थी। आज वह मुकदमा विशेष महत्व इसलिए रखता है कि तब भी महामारी फैली थी और जनता सरकारी बदइंतजामी से त्रस्त थी और आज भी महामारी के समय में जनता सरकारी बदइंतजामी से हैरान है। हाल में सांसद राजू पर उसी महामारी के दौरान बदइंतजामी की आलोचना के कारण ही राजद्रोह की धारा लगाई गई है।

दूसरी बार तिलक को तब सजा हुई जब उन्होंने 1908 में मुजफ्फरपुर के चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट की हत्या का प्रयास करने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदी राम बोस का समर्थन किया था। तिलक को इस अपराध में छह साल की सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना हुआ था। यह सही है कि तिलक ने हिंसक गतिविधियों का समर्थन किया था और एक लिहाज से उस कानून की परिभाषा में उनका लेखन शामिल हो सकता है। लेकिन गांधी जैसे अहिंसावादी को भी 1922 में 124(ए) के तहत छह साल की सजा हुई। जबकि गांधी ने चौरी चौरा की हिंसा के बाद अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।

हां गांधी ने `यंग इंडिया’ और `नवजीवन’ में लिखे तीन लेखों के लिए अपने अपराध को स्वीकार करते हुए किसी भी तरह की माफी मांगने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अंग्रेजों ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है इसलिए इस तरह का लेखन मैं बार बार करूंगा। जाहिर है कि इस धारा का इस्तेमाल अंग्रेजी समय से ही अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध ही किया जाता रहा है। और आज अगर जगनमोहन रेड्डी ने उसी परंपरा को कायम करते हुए अपने विरोधी सांसद पर उसका इस्तेमाल किया। जबकि इस धारा को आईपीसी में जोड़ा गया तो अंग्रेजों ने कहा था कि वे इसे वहाबियों के लिए लाए हैं। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भी देश में वहाबी गतिविधियां जारी थीं। लेकिन मुस्लिम धर्म उपदेशकों के विरुद्ध लाए गए इस कानून का पहला निशाना बंगवासी अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस को बनाया गया।

हालांकि 1962 में केदार नाथ सिंह और 1965 में बलवंत सिंह जैसे मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करना और नारे लगाना इस धारा के तहत अपराध नहीं है। यह तब अपराध बनता है जब इससे प्रेरित होकर किसी प्रकार की हिंसा हो, या वह चुनी हुई सरकार को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए वह भाषण दिया गया हो। आजाद भारत में राजद्रोह का मतलब तख्तापलट करने वाली कोशिश से ही लिया जाना चाहिए और ऐसी कोशिश तो होती हुई दिखती नहीं।

वास्तव में इस कानून में जो लिखा गया है उसके तहत जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों से भारत में विधिपूर्वक स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमान या अप्रीति उत्पन्न करता है वह ऐसा अपराध करता है। यहां अप्रीति का तात्पर्य डिसअफेक्शन से है। अपने राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के दौरान महात्मा गांधी ने जस्टिस ब्रूम्सफील्ड के समक्ष `अप्रीति’ की जो व्याख्या की थी वह यहां उल्लेखनीय हैः—प्रीति न तो कानून द्वारा निर्मित की जा सकती है और न ही उससे उसका नियमन किया जा सकता है। अगर किसी में किसी व्यक्ति या व्यवस्था के प्रति प्रीति नहीं है तो उसे अपनी अप्रीति को पूरी तरह से प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। यह स्वतंत्रता तब तक होनी चाहिए जब तक वह हिंसा का विचार, प्रोत्साहन या उकसावा न करे। इसी के साथ गांधी ने यह भी कहा था कि नागरिक अधिकारों के दमन के लिए आईपीसी में जितनी धाराएं हैं उनमें सबसे खतरनाक धारा यही राजद्रोह की धारा है।

शायद गांधी ने तकरीबन सौ साल पहले जो बात अंग्रेजी राज के सामने कही थी वही आज भारत के हर नागरिक को इस सरकार के सामने कहनी चाहिए। अगर भारत का नागरिक अपनी सरकार से प्रेम नहीं करता तो उसे अपनी अप्रीति प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। यह स्वतंत्रता वहां तक होनी चाहिए जहां तक वह हिंसा को प्रोत्साहित न करे। अंग्रेजों ने 1870 में राजद्रोह की धारा को संशोधन करके जोड़ा था और वह उनके यहां 1661 से विद्यमान राजद्रोह कानून की तर्ज पर थी। लेकिन वही कानून भारत में सिर्फ आलोचना पर सजा दे देता था जबकि उनके अपने देश में हिंसा न होने पर कोई सजा नहीं देता था। उनके देश में इस कानून के तहत सिर्फ दो साल की सजा थी और भारत में तीन साल से लेकर उम्र कैद की सजा थी।

इंग्लैंड में कुछ समय पहले राजद्रोह का कानून समाप्त कर दिया गया है। जबकि भारत अभी भी 1870 और वास्तविक अर्थों में 1661 के कानून को ढो रहा है। अगर 1927 में बनी असेंबली में आज की संसद नहीं बैठ सकती तो इक्कीसवीं सदी की वह जनता तो नित नवीन सूचना प्रौद्योगिकी से दो चार हो रही है वह कैसे डेढ़ सौ साल पुराने कानून के तहत अपनी सरकार से प्रीति और अप्रीति कर सकती है?

निश्चित तौर पर इस कानून की सुप्रीम कोर्ट से नई व्याख्या होनी चाहिए। लेकिन जनता को इसके दमन से मुक्ति और अभिव्यक्ति के अधिकार और सूचना के मुक्त प्रवाह का लाभ तभी मिलेगा जब नई संसद इस कानून को रद्द करे।

(अरुण कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल दिल्ली में रहते हैं।)