पंचमढ़ी। पुरातत्व की दुनिया में हाल ही में एक महत्वपूर्ण खबर छपीः इंडोनेशिया में विश्व का प्राचीनतम गुफा चित्र मिला। यह खबर भारत में भी छपी और एकाध जगह इसकी चर्चा भी हुई। लेकिन, आमतौर पर यह खबर चर्चा का विषय नहीं बनी। जिस समय यह खबर आई, उसके चंद दिनों पहले मैं अपने मित्रों के साथ भीमबेटका गुफा चित्रों को दूसरी बार देखने गया था। इसके पहले लगभग दस साल पहले उन चित्रों को देखा था। इस बार बहुत से चित्र नहीं दिख रहे थे। वे नष्ट हो गये हैं। उन खत्म हो गये चित्रों पर पुरातत्व विभाग ने अपने नम्बर डाल रखे हैं। चित्रों का इस तरह काले नम्बरों में बदल जाना एक इतिहास के ध्वंस की कहानी की तरह है।

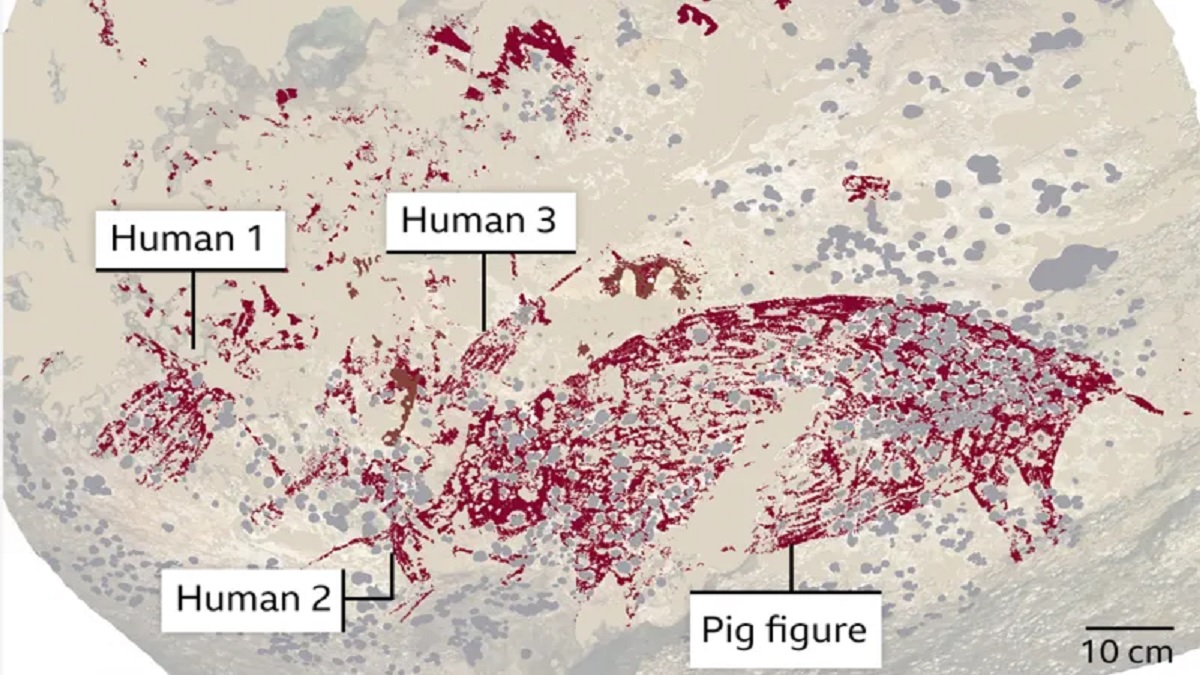

इंडोनेशिया के एक गुफा में जो चित्र मिला है, उसमें कुछ लोग एक सूअर का शिकार कर रहे हैं। सूअर का चित्रण विशाल है। यह चित्र काफी धुंधला हो गया है। इसकी आकृतियों पर काम करने वाले पुरातत्वविदों के अनुसार इसमें चित्रित सूअर का मुंह थोड़ा खुला हुआ है। इसमें जो तीन इंसान हैं उन पर जानवरों की शक्ल का आरोपण है। यानी उनके कुछ हिस्से जानवरों से समानता रखते हैं। मसलन, उसमें से एक की पूंछ है। एक ने पगड़ी जैसा कुछ पहन रखा है।

यह चित्र एक गत्यात्मक अवस्था को पेश करता है जिसमें एक इंसान उसके सिर और गले के बीच भाले जैसा कुछ तान रखा है। दूसरा सूअर के सिर पर निशाना बांधे हुए है और उसकी टांगें खुली हुई हैं। तीसरा इन दोनों से बड़ा और भव्य सा दिखता है। उसके हाथ में कुछ अस्पष्ट सी वस्तु है। उसने पगड़ी जैसा कुछ पहन रखा है।

इन चित्रों के अध्ययन करने वाले एक शोधकर्ता के अनुसार यह चित्रात्मक वर्णन जानवरों के संदर्भ में इंसानी उपस्थिति का है। जानवरों के साथ ये आधुनिक इंसान अब एक खास व्यवहार के साथ दिख रहे हैं। ये इंसान, होमोसेपियंस के विकास की आधुनिक स्थिति में पहुंच चुके हैं और जानवरों के साथ नये रिश्तों में ढल रहे हैं। वे अब जानवरों के साथ अपने रिश्तों को चित्रों में ढाल रहे थे।

यहां सिर्फ चित्र की खूबी का मसला ही मुख्य नहीं है। यह इंसान के विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर करता है। इसके पहले के गुफा चित्रों में फ्रांस के गुफा चित्र सबसे पुराने माने जा रहे थे। आरम्भिक मानव और मानवाभों का गुफा में आश्रय लेने के साक्ष्य मुख्यतः नियंडरथल मानव का रहा है। उनका अंतिम समय लगभग 75 हजार साल पुराना माना जाता है। नियंडरथल मानव की गुफाओं में चित्रों का अभी तक अभाव ही मिला है। गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र लगभग 45 हजार साल पुराना माना जाता रहा है।

इंडोनिशिया में मिले इन चित्रों का दो साल के गहन अध्ययन और नाभिकीय काल निर्धारण विधि समय के मूल्यांकन ने इसे 51,200 साल पुराना घोषित किया। इसकी समयावधि ने इंसान द्वारा चित्रण के सबसे पुराने साक्ष्य को यूरोप से इंडोनेशिया और दक्षिण एशिया को झुका दिया। यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि नियंडरथल मानवों का अंत तो हुआ लेकिन उनके साथ होमोसेपियंस के साथ सम्मिलन की स्थिति भी बन गई थी।

आज के इंसान में नियंडरथल मानवों का डीएनए भी शामिल हो चुका था। नियंडरथल मानवों के गुफा में रहने के पुरातात्विक साक्ष्य इराक से लेकर यूरोप तक फैले हुए हैं। जिस समय के ये चित्र हैं उस समय भूशास्त्र की शब्दावली में अत्यंतनूतन काल का अंतिम दौर चल रहा था और धरती आज के आकार में ढल रही थी। मौसम आज के दौर की तरह बन रही थी। नियंडरथल इन बदलावों में खुद को बचा नहीं पा रहे थे जबकि होमोसेपियंस आग और नई तकनीक का ईजाद करते हुए भोजन के नये स्रोतों को विस्तारित कर रहे थे। ये नई राह पूरी दुनिया में पुरातत्व के रूप में आज भी मौजूद हैं और उसमें गुफा चित्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में गुफा चित्रों की एक लंबी श्रृंखला है। ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की पहाड़ियों से लेकर मिर्जापुर के विंध्य की पहाड़ियों की गुफाओं में फैले हुए हैं। ये गुफा चित्र महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु और झारखंड की पहाड़ियों में दिखते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गुफा चित्र भोपाल से लगभग 40 किमी दूर भीमबेटिका के गुफा चित्र हैं।

इन गुफा चित्रों का जिक्र 1888 ईस्वी से मिलने लगता है। लेकिन, इसे 1957 में ही उपयुक्त ढंग से इसे देखा, समझा गया। 1970 के बाद ही इसे तवज्जो मिलनी शुरू हुई। यहां पाषाणकाल से लेकर सातवाहन काल के समय के साक्ष्य मिलते हैं। यहां की बसावट को पुरातत्वविदों ने एक लाख साल पुराना माना है। पूरी दुनिया में शायद ही इतने विशाल समय को समेटे हुए कोई स्थल होगा।

भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार ये पहाड़ लंबे समय तक समुद्र में डूबे हुए थे। समुद्र के जल स्तर के नीचे आने के साथ ये पहाड़ बहुत सारी बनावटों के साथ उभरकर आये। इस जून के अंतिम हफ्तों में पंचमढ़ी और भीमबेटका की यात्रा में हम गुफाओं को देखते हुए विशालकाय पहाड़ों पर पानी की लहरों, उसकी कटान और जल-निक्षेप के संस्तरों को देख रहे थे।

मेरी दोस्त रंजीता सरोज उन निक्षेपों की बारीकियों की ओर ले गई। अत्यंतनूतन काल में धरती पर हो रहे बदलाव का असर आज के भारत में इंसान की नई बसावटों के रूप में दिखा। गुफा एक प्राकृतिक ढांचा था जो मौसम की मार से सुरक्षा प्रदान कर रहा था और नये समाज को बनने में एक कारक की तरह काम भी कर रहा था।

भीमबेटका के चित्र एक निरंतर विकास की प्रक्रिया में दिखते हैं। शुरुआती चित्र एक सीधी रेखा और उसकी काट के रूप बनाये गये। उसके बाद इन चित्रों की अगली श्रृंखला में कर्व रेखाएं उपस्थित होती हैं। इसके बाद के चित्रों में गोल और अंडाकार आकृतियां जानवरों के चित्रण को एक नये मुकाम पर पहुंचा देती हैं। मैमथ के चित्रण से लेकर आधुनिक किस्म के चित्रण के विकास को उनके सफेद और गेरुआ रंग के चित्रों में देखा जा सकता है। पत्थरों पर इन चित्रों को बनाने के लिए रंगों का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया थी जिसे सीखने में निश्चित ही काफी समय लगा होगा।

इन चित्रों में एक महत्वपूर्ण चित्र सूअर का चित्रण है। एक ऊंची पहाड़ी पर एक विशाल सूअर गेरुआ रंग में बना है। जो बरबस ही आकर्षित करता है। यह शिकार का चित्रण है। इस चित्र का तुलनात्मक अध्ययन इंडोनेशिया में खोजे गये सूअर के शिकार के चित्र के साथ करना उपयुक्त होगा। भीमबेटका के चित्र में सूअर का मुंह खुला नहीं है। लेकिन, उसकी आंखों में गुस्सा है। इसकी सींग है। शरीर के बीच का भाग और मुंह काफी बड़ा है। इसके हमले में एक आदमी तेजी से भागते हुए दिख रहा है, जो सूअर के सामने है। उसके हाथ में एक डंडे जैसी कोई वस्तु है। दो लोग सूअर के अगले पैर के एक ओर खड़े होकर निशाना साधते हुए से दिख रहे हैं।

सूअर के दोनों पैरों से थोड़ी दूरी पर कमर में कपड़ा लपेटे हुए एक बड़ा सा इंसान है और बेहद आसानी की मुद्रा में खड़ा है। सूअर के पीछे की ओर दो जानवरों का चित्रण है जिसमें एक सुअर की ओर बढ़ते हुए दिख रहा है जबकि दूसरा उससे दूर जा रहा है। इस चित्र का अध्ययन करने के लिए और भी ठोस तकनीक की जरूरत है। यहां इतना साफ है सुअर का यह शिकार इंडोनेशिया के चित्रण की अंतर्वस्तु के साथ मिलता हुआ है।

पुरातत्व के साक्ष्यों में इंडोनेशिया से भारत की ओर इंसान का संक्रमण वहां ज्वालामुखी के फटने के बाद होने के तत्व मिलते हैं। भारत में होमोसेपियंस के आने की अवधि 75 से 50 हजार वर्ष की मानी जाती है। लेकिन, मानवाभों की उपस्थिति इसके काफी पहले तक जाती है।

शिवालिक की घाटियों से लेकर नर्मदा की घाटी में मिले मानवाभ अवशेष इस कहानी को बयां करते हैं। हाल ही में भीमबेटिका के एक आश्रयस्थल की खुदाई में मानव अस्थि मिला है जिसके साथ कई वस्तुएं भी दफनाई गई थीं। इसकी रिपोर्ट फिलहाल मैंने अभी तक नहीं देखी है। लेकिन, इसकी सूचना भीमबेटका में एक सूचनापट्ट पर ज़रूर उल्लेखित था।

भीमबेटका के चित्रों का अध्ययन कई सारे पुरातत्वविदों ने किया है। वहां पर क्यूपल्स की उपस्थिति निश्चित ही इसे एक लाख साल पुराने समय की ओर ले जाती है। पाषाण औजारों का प्रयोग भी इसकी प्राचीनता को बताते हैं। चित्रों के विकास इसके समय को बताते हैं। लेकिन, यहां यह भी उल्लेखित करना जरूरी है कि ये चित्र तेजी से लुप्त हो रहे हैं। इन चित्रों का अध्ययन सिर्फ फोटोग्राफी के माध्यम से करना मुमकिन नहीं होगा।

आज समय निर्धारण की कई नई विधियां सामने आई हैं। इसमें से एक यूरेनियम श्रृंखला है जिसका प्रयोग इंडोनेशिया के इस खोजे गये चित्र की अवधि के निर्धारण में किया गया। इस विधि में एक लेजर बीम से यूरेनियम घटक तत्व को पत्थर पर उकेरे गये चित्रों के रंग और चूर्ण जो कैलसाइट के रूप में होती है, पर डाला जाता है।

इसके प्रकीर्णन की तकनीक का आधार कैल्शियम कार्बोनेट होता है और यूरेनियम के लेजर बीम की से हासिल प्रकीर्णन तत्व होते हैं। निश्चित ही इसके लिए एक व्यापक नीति और प्रयोगशाला की जरूरत है। इन चित्रों के अध्ययन में आस्ट्रेलिया का ग्रिफिथ विश्वविद्यालय, साउदर्न क्रॉस विश्वविद्यालय और इंडोनेशियाई नेशनल रिसर्च एण्ड इनोवेशन एजेंसी के 23 शोधकर्ता शामिल थे।

भारत की स्थिति गुफाचित्रों के अध्ययन में बेहद दुखदायी है। युवा शोधकर्ता लगातार गुफा चित्रों की खोज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिल रही है। इनके समय निर्धारण से लेकर उन्हें संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा जो प्रयास होना चाहिए, वह बेहद कमजोर दिखता है।

इंडियन एक्सप्रेस में 5 जुलाई, 2024 को वंदना कालरा ने इंडोनेशिया के चित्रों की खोज और उसके काल निर्धारण पर लेख लिखते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार नयन ज्योति लाहिड़ी के बयान का उल्लेख किया है। यहां हम उसी का उल्लेख कर रहे हैं। उनके शब्दों में भारत में खूब सारे गुफा चित्र हैं, जैसे मध्य प्रदेश में। लेकिन यहां काल निर्धारण के लिए उस तरह के मानक उपलब्ध नहीं हैं। वह बताती हैं कि विज्ञान पुरातत्व और इतिहास के लिए बेहद जरूरी है और इनके अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

दरअसल, काल निर्धारण ही वह तथ्य है जिसके आईने में हम झांककर खुद को देखते हैं। आज हम अपने देश में कुछ और ही नजारा देख रहे हैं। भीमबेटिका के लुप्त होते चित्रों पर पुरातत्व विभाग के काले रंग में लिखी गई संख्या को देख रहे हैं। बहुत सारे पुरातत्व के स्थल लुप्त घोषित कर दिये गये। आये दिन हम पुरातत्व के नाम पर ‘महाभारत काल’ की खोज की खबर पढ़ते हैं और मस्जिदों, स्मारकों के नीचे इतिहास के दबे होने के दावों को पढ़ते हैं।

पुरातत्व विभाग आजकल इस तरह के स्मारकों और बनावटों की खुदाई और उसकी खोज में लगा हुआ है। कभी ज्ञानवापी, कभी भोजशाला तो कभी ढाई दिन का झोपड़ा, आदि अखबार की सुर्खियों का हिस्सा बनता है। ऐसा नहीं है कि इतिहास के प्रति लोगों में चेतना नहीं है। देखना यही है कि इस चेतना का निर्माण किस तरह से हो रहा है। भारत के इतिहास और पुरातत्व को देखने का नजरिया निश्चित ही हमारे वर्तमान को भी गढ़ रहा है। यह जितना नष्ट होगा, वर्तमान को देखने की क्षमता का उतना ही विनाश होगा। इसलिए जरूरी है कि अपनी विरासत, इतिहास और पुरातत्व को संरक्षित करना। इसके लिए हमें जरूर ही पहलकदमी लेनी चाहिए।

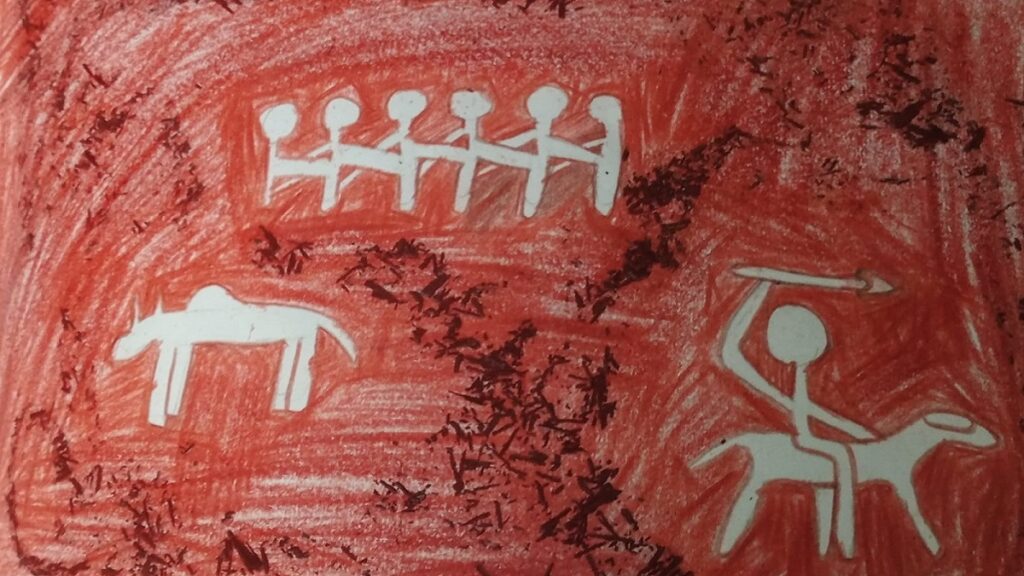

अंत में, यहां एक घटना का उल्लेख करना जरूरी लग रहा है। इस बार की भीमबेटका की यात्रा में मेरे मित्र राजेश, रंजीता के साथ उनके दोनों बच्चे भी थे। साथ में भोपाल में रहने वाले मेरे मित्र सुशील थे। वह बच्चों को चित्रों के बारे में बता रहे थे। बच्चों को यह जगह बोझिल न बन जाए, वह उन चित्रों से जोड़कर कुछ कुछ कहानियां भी बताते जा रहे थे। इसी क्रम में बच्चों ने एक सामूहिक नृत्य का चित्र देखा। वे खुश हो गये। समायरा (उम्र 11 साल) जो भरतनाट्यम सीख रही है, ने घर वापस आकर थके होने के बावजूद याददाश्त के आधार पर वही चित्र बनाया। बनाने के बाद वह उसी तरह के लय में नाचने लगी।

हम सभी के लिए भीमबेटका के चित्रों की इस सजीवता का सुखद अनुभव था। मानवीय सारतत्व में ईपी थॉम्सन ने चित्रों की इसी से मिलती-जुलती प्रक्रिया का उल्लेख किया है। नृत्य, चित्रण और नृत्य का यह दोहराव, हमारे लिए इतिहास और पुरातत्व की निरंतरता की तरह था। इस लेख में, इंडोनेशिया के चित्रों के अलावा सारे फोटोग्राफ मेरे और राजेश आजाद द्वारा खींचे गये हैं। और, पेंटिंग निश्चित ही समायरा की है।

(अंजनी कुमार लेखक और स्वतंत्र पत्रकार हैं। पंचमढ़ी से लौटकर उन्होंने यह रिपोर्ट लिखी है।)

+ There are no comments

Add yours