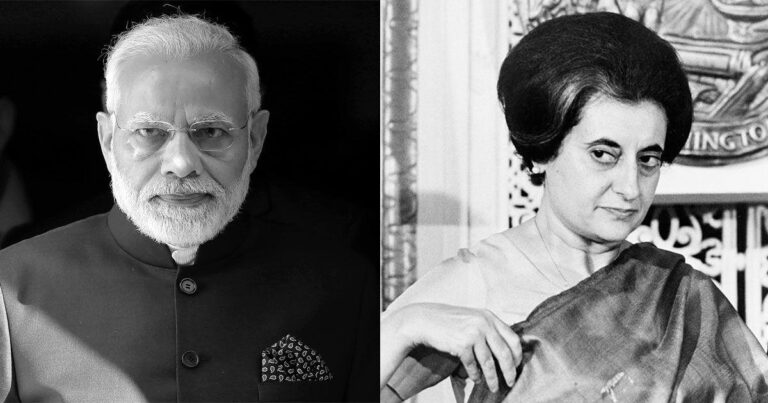

(भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण गौरव गाथाओं में एक चौरी-चौरी की क्रांतिकारी बगावत का आज ( 4 फरवरी 2021) शताब्दी समारोह शुरू हो रहा है। इस बगावत को वर्तमान हिंदू राष्ट्रवादी कार्पोरेट शासक वर्ग अपने तरह से व्याख्यायित करने की कोशिश शुरू कर रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री आज इस शताब्दी समारोह के सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। शासक वर्गों की पूरी कोशिश मेहनकश बहुजन उत्पादकों की इस क्रांतिकारी बगावत के असली वर्गीय-जातीय चरित्र को छिपाने की होगी। आइए इस बगावत के असली वर्गीय-जातीय चरित्र को समझने और देखने की शुरुआत करें और इसकी विरासत को जन-संघर्षों की विरासत के साथ जोड़ें-संपादक)

विश्व प्रसिद्ध अफ्रीकी साहित्यकार और इतिहास चिनुवा अचेबे की यह उक्ति कि “जब तक शेर के अपने इतिहासकार नहीं होंगे, शिकार का इतिहास सिर्फ शिकारियों का गुणगान करता रहेगा।” यह उक्ति यदि किसी समाज पर सबसे अधिक लागू होती है, तो वह भारत का बहुजन समाज है, जिसे आर्थिक गतिविधि के रूप में मेहनतकश उत्पादक समाज और सामाजिक तौर पर दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाओं के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें मुसलमानों का वह बड़ा हिस्सा भी शामिल है, जिसे पसमांदा समाज कहते हैं। बहुजनों के क्रांतिकारी संघर्षों के इतिहास को शिकारियों की नजर से ही लिखा जाता रहा है। इतिहास लेखन की इस परंपरा का शिकार 4 फरवरी, 1922 का, विश्व इतिहास में बहुजनों के सबसे बड़े विद्रोहों में से एक, चौरी-चौरी का विद्रोह भी हुआ।

औपनिवेशिक सत्ता ने इसे आपराधिक कृत्य ठहराकर 19 लोगों को सजाए मौत दी थी और 110 लोगों को आजीवन कारावास, 19 को 8 साल के लिए सश्रम कारावास, 57 लोगों को पांच साल का सश्रम कारावास और 20 लोगों का 3 साल का सश्रम कारावास सुनाया गया। जिन 225 लोगों को सजा दी गई, उसमें 215 या तो मुसलमान या दलित या पिछड़े वर्ग के थे। 225 लोगों में सिर्फ 10 लोग ऐसे थे, जो अपरकॉस्ट के थे। उसमें भी कुछ लोग भिन्न कारणों से इसमें फंसाए गए थे। चौरी-चौरा की बगावत के लिए 19 लोगों को फांसी दी गई थी। इन 19 लोगों में अब्दुल्ला, भगवान अहीर, बिकरम अहीर, दुधई, कालीचरन कहार, लवटू कहार, रघुबीर सुनार, रामस्वरूप बरई, रूदली केवट, संपत चमार शामिल थे। जाति के आधार पर देखें तो अहीर जाति के 4, कहार 3, मुसलमान 3 केवट जाति के 2 लोगों और एक चमार जाति के व्यक्ति को फांसी दी गई।

4 फरवरी, 1922 की चौरी-चौरा की घटना न केवल भारतीय इतिहास, बल्कि विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। चौरी-चौरा के डुमरी खुर्द के लाल मुहम्मद, बिकरम अहीर, नजर अली, भगवान अहीर और अब्दुल्ला के नेतृत्व में किसानों ने ज़मींदारों और ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक चौरी-चौरा थाने को फूंक दिया। इसमें अंग्रेज़ी सरकार के 23 सिपाही मारे गए। आधुनिक भारत का इतिहास चौरी-चौरा के संदर्भ के बिना पूरा नहीं होता। लेकिन अक्सर इस घटना को ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आमजन के असंतोष की स्वत: स्फूर्त अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। बहुत कम इतिहासकारों ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि यह घटना पिछड़े, दलित और मुस्लिम गरीब किसानों की स्थानीय उच्च जातीय ज़मींदारों और ब्रिटिश सत्ता के गठजोड़ के खिलाफ बगावत थी, जिसकी लंबे समय तक तैयारी की गई थी। थाना जलाने की योजना इसमें शामिल नहीं थी।

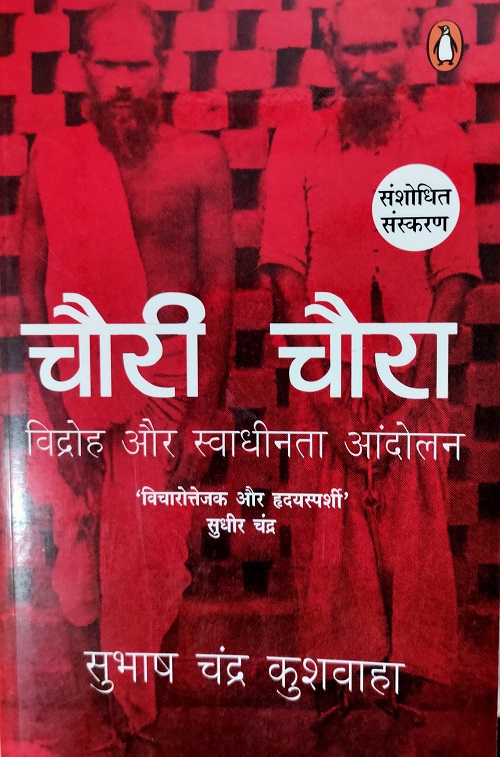

चौरी-चौरा विद्रोह उच्च जातीय जमींदारों और ब्रिटिश सत्ता गठजोड़ के खिलाफ मेहनकश उत्पादक बहुजनों का विद्रोह था। इस तथ्य को पुरजोर तरीके से दस्तावेजी प्रमाणों के साथ एक बहुजन समाज में पैदा हुए इतिहासकार सुभाष चंद्र कुशवाहा ने अपनी किताब ‘चौरी चौरा विद्रोह और स्वाधीनता आंदोलन’ में उजागर किया। इसके पहले शाहिद अमीन जैसे सबल्टर्न इतिहासकारों ने अपनी किताब ‘इवेंट, मेटाफर, मेमोरी चौरी-चौरा 1922-1992 (2006) में घटना के पीछे आमजन में स्थानीय ज़मींदारों और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ असंतोष-आक्रोश को रेखांकित करने की कोशिश की थी। सुभाष चंद्र कुशवाहा की किताब ने तथ्यों के साथ इस बात को स्थापित किया कि चौरी-चौरा विद्रोह मुख्यत: दलित, पिछड़े, और मुस्लिम गरीब किसानों की क्रांतिकारी बगावत थी। 4 फरवरी, 1922 के दिन दलित बहुल डुमरी खुर्द गांव के गरीब और सामाजिक तौर पर अपमानित दलितों-बहुजनों और मुसलमानों ने उच्च जातीय जमींदारों और ब्रिटिश सत्ता के गठजोड़ को खुलेआम चुनौती दी और कुछ समय के लिए ही सही चौरी-चौरा के इलाके पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया।

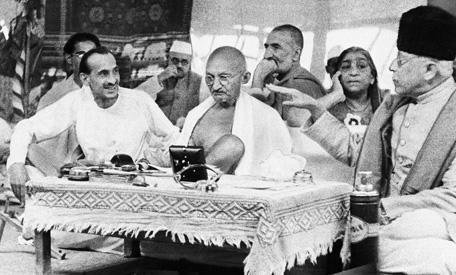

प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों मेहनकश बहुजनों के विद्रोह को एक आपराधिक कृत्य तक सीमित करने की कोशिश की गई। इसका सबसे पहला कारण यह था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पार्टी और उसके नेता मोहनदास करमचंद गांधी ब्रिटिश सत्ता से भारत की आजादी तो चाहते थे, लेकिन अपरकॉस्ट सामंतों-जमींदारों के खिलाफ मेहनतकश बहुजनों की क्रांतिकारी बगावत को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने के लिए वे तैयार नहीं थे। अपने ट्रस्टीशिप सिद्धांत के तहत वे जमींदारों को मेहनतकश काश्तकारों का संरक्षक मानते थे और उम्मीद करते थे कि इन संरक्षकों का हृदय परिवर्तन होगा, वे स्वयं ही किसानों-मजदूरों के हितों के लिए खुद को समर्पित कर देंगे। इसलिए उन्हें जमींदारों के खिलाफ बगावत नहीं करना चाहिए और न ही अपने साथ होने वाले अन्याय का खुद ही प्रतिवाद और प्रतिरोध करना चाहिए। भारतीय इतिहास में जब-जब मेहनतकश बहुजनों ने स्वयं अगुवाई करते हुए बगावत करने की कोशिश किया, तब-तब गांधी उसके खिलाफ खड़े हुए।

1946 के नौ-सेना विद्रोह की भी उन्होंने मुखालफत की। 18 फरवरी, 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के नौसैनिकों ने तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ बग़ावत कर दी थी। इसे भारतीय इतिहास में ‘रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी’ या ‘बॉम्बे म्यूटिनी’ के नाम से भी जाना जाता है। जो कराची से कलकत्ता ( वर्तमान कोलकत्ता) तक फैल गया था। 18 फरवरी को शुरू हुई इस हड़ताल में धीरे धीरे तकरीबन 10,000-20,000 नाविक शामिल हो गए, इसका कारण यह था कि कराची, मद्रास, कलकत्ता, मंडपम, विशाखापत्तनम और अंडमान द्वीप समूह में स्थापित बंदरगाहों के नौ-सैनिकों का बड़ा वर्ग हड़ताल के प्रभाव में आ गया। नौ-सैनिक विद्रोह की निंदा करने वाले गांधी ने इससे पहले चौरी-चौरी की क्रांतिकारी बगावत को गोरखपुर का अपराध ठहराया था। उन्होंने 8 फरवरी को बारदोली से बंबई जाते हुए गुजराती में एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था-‘गोरखपुर का अपराध’। जो नवजीवन में 12 फरवरी, 1922 को प्रकाशित हुआ।

कांग्रेस और गांधी के उच्च जातीय-उच्च वर्ग समर्थक नजरिए के साथ आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने भी ब्रिटिश उपनिवेश विरोधी संघर्षों को तो अपने इतिहास लेखन में पर्याप्त स्थान दिया, लेकिन देशी शोषकों-उत्पीड़कों के खिलाफ संघर्षों को या तो अहमियत नहीं दी गई या उसे दोयम दर्जा दिया गया है। अकारण नहीं है अधिकांश वामपंथी इतिहासकारों ने भी अपने इतिहास में ज्योतिराव फुले, पेरियार, आय्यंकाली और डॉ. आंबेडकर आदि बहुजन नायकों के ब्राह्मणवाद ( भारतीय सामंतवाद) विरोधी संघर्षों को कोई स्थान नहीं दिया। ‘भारत का मुक्ति संग्राम’ जैसी किताब लिखने वाले अयोध्या सिंह जैसे इतिहाकारों ने अपनी किताब में डॉ. आंबेडकर के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस समर्थक इतिहासकों को कौन कहे, अधिकांश वामपंथी इतिहासकार भी अपने द्विज नजरिए से मुक्त नहीं हो पाए और चौरी-चौरा की क्रांतिकारी बहुजन विरासत के वास्तविक चरित्र को समझ नहीं पाए। इस क्रांतिकारी बगावत और बहुजन बगावतकारियों को अपना इतिहास लेखक पाने में करीब 100 वर्ष लग गए।

चौरी-चौरी क्रांतिकारी बगावत ने सुभाष चंद्र कुशवाहा जैसे इतिहाकारों की किताब चौरी चौरा विद्रोह और स्वाधीनता आंदोलन’ में अपनी जगह पा ली। अब जरूरत है, इसे व्यापक भारतीय जनमानस की स्मृति का हिस्सा बनाया जाए और इसकी विरासत को आगे बढाया जाए। वर्तमान किसान आंदोलन चौरी-चौरा की क्रांतिकारी विरासत का ही एक अगला पड़ाव है।

(डॉ. सिद्धार्थ जनचौक के सलाहकार संपादक हैं।)