‘’दोस्तो अब मंच पर सुविधा नहीं है / आजकल नेपथ्य में संभावना है…’’

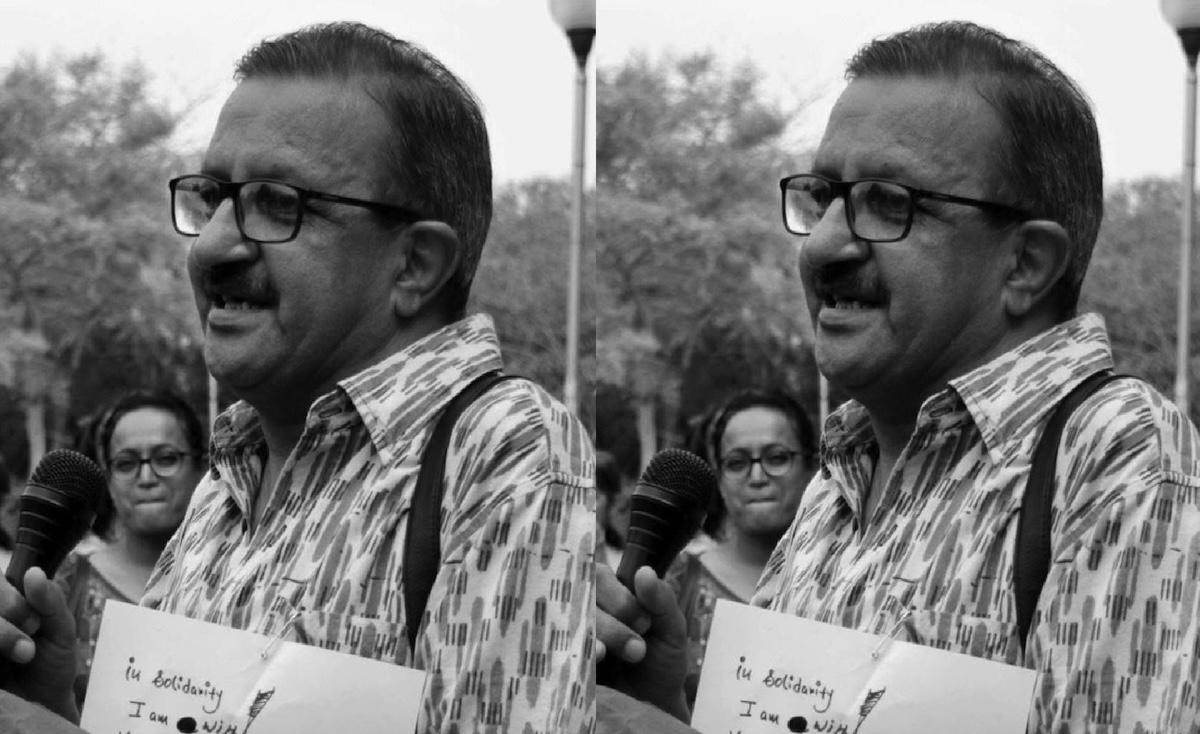

हिंदी के लोकप्रिय कवि दु्ष्यन्त कुमार जिस जमाने में ये पंक्तियां कह रहे थे, उस वक्त कम से कम एक शख्स था जो उनकी बात को सुन और समझ रहा था। अब वह शख्स नहीं रहा। नाम अनिल चौधरी, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश का सीतापुर, कर्मभूमि पूरा भारतवर्ष। बीते चौदह अप्रैल की अंबेडकर जयन्ती को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अचानक सैकड़ों लोगों की जिंदगियों में एक अभिभावक की जगह खाली हो गई।

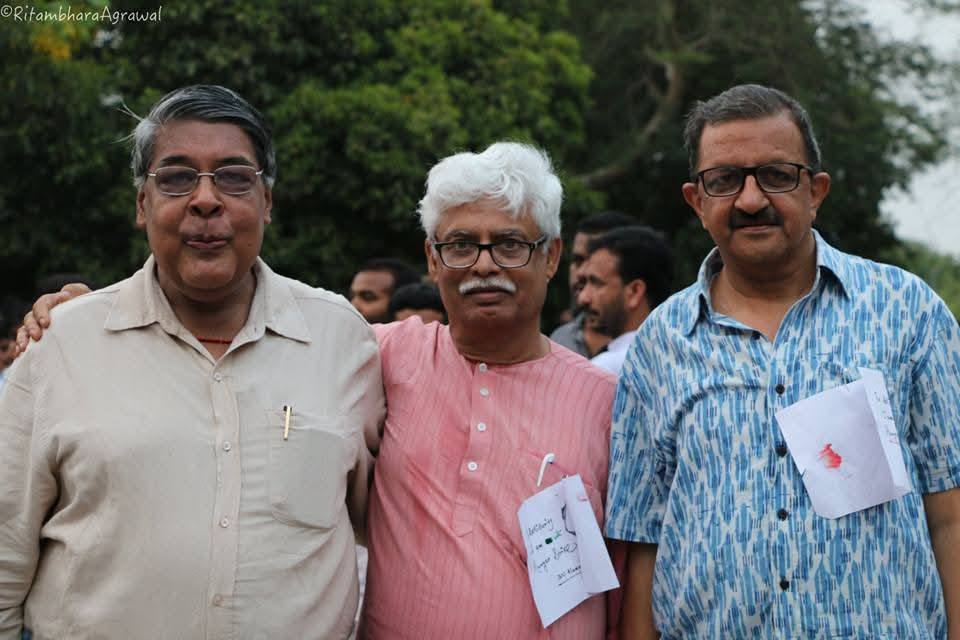

अनिल चौधरी कोई सेलिब्रिटी नहीं थे। वे कभी मंचस्थ भी नहीं रहे, इसलिए प्राय: अदृश्य ही थे। दिल्ली समेत देश भर के आंदोलनों की वे प्राणवायु थे, लेकिन दिल्ली में नहीं बल्कि गुड़गांव की एक गांवनुमा कॉलोनी में रहते थे। उनके घर के दरवाजे सबके लिए खुले थे। उनका दफ्तर धरमशाला था। और उनका जीवन संतई की जीती-जागती मिसाल।

जिस दौर में मंच पर चढ़ने का लोभ संवरण बड़े-बड़े संत-महंत नहीं कर सके, अनिल चौधरी अदृश्य रहकर वंचित लोगों के लिए लड़ने वाले मामूली समाजकर्मियों के हाथ मजबूत करते रहे। अपनी सार्वजनिक यात्रा के दौरान उन्होंने अनगिनत संगठनों को मदद दी। सैकड़ों आंदोलनों को जिंदा रखा। दर्जनों नेटवर्क और मंच बनाए। हज़ारों लोगों की जिंदगियों को छुआ।

विरासत और वैचारिकी

एक अदद जिंदगी का इतना व्यापक प्रभाव ऐसे ही नहीं पड़ता, उसके पीछे पीढ़ियों के संघर्षों का लंबा तजुर्बा था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आने और इमरजेंसी से काफी पहले ही वे 1967 में अपने माता-पिता की अगुवाई में खड़े हुए शिक्षक आंदोलन के दौरान जेल की हवा खा चुके थे। प्रगतिशील आंदोलन का जज्बा और विवेक उन्हें माता-पिता से विरासत में मिला था।

अनिल चौधरी की मां माया चौधरी एमएलसी थीं। उनके पिता शिक्षक संघ के बड़े नेता थे जिन्होंने सीतापुर में कम्युनिस्ट पार्टी और आगरा में स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना में केंद्रीय भूमिका निभाई। अवकाश प्राप्ति के बाद वृद्धावस्था में जब अनिल चौधरी के माता-पिता दिल्ली आए, तो यहां भी उनकी सक्रियता का आलम यह था कि उन्होंने मयूर विहार रेंजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और मैत्री संघ की स्थापना की। अनिल चौधरी के दादा भी आजादी के आंदोलन में सक्रिय थे। सीतापुर जिले में इकलौता भूदान करवाने का श्रेय उनके नाम है।

ऐसे एक आंदोलनकारी परिवार से दिल्ली आने के दो प्रभाव अनिल चौधरी के ऊपर रहे। पहला, उन्होंने जमीनी राजनीति का दामन आजीवन नहीं छोड़ा। दूसरा, वे कभी किसी व्यक्ति या विचार से आक्रान्त नहीं हुए। लिहाजा, उन्होंने अपने व्यक्तित्व या विचार से किसी को कभी आक्रान्त नहीं किया। दिल्ली में बीते तीस साल के दौरान शायद सबसे लोकतांत्रिक सार्वजनिक व्यक्तित्वों में अनिल चौधरी ही रहे होंगे जिनके पास कोई भी जा सकता था और कितनी ही देर तक बैठ कर बतिया सकता था, हलका होकर लौट सकता था। यही कारण था कि देश के किसी भी कोने में किसी समाजकर्मी को कोई भी संकट आन पड़ता तो वह सबसे पहले अनिल चौधरी को फोन लगाता था। ऐसे अनगिनत निजी प्रसंग हैं, जिनमें से कई को तो उनके निधन के बाद लोगों ने फेसबुक आदि जगहों पर लिखा भी है।

1967 में हुई जेल के दौरान लगे फर्जी आरोपों की धाराओं से बरी होने में उन्हें साल भर लग गया। उसके बाद 1969 में अनिल चौधरी एसएफआई और फिर सीपीएम के सदस्य बने। 1975 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद जुलाई, 1975 में उन्होंने जेएनयू में दाखिला लिया, तो दोबारा पार्टी के सदस्य बने। अपने सहज और नेतृत्वकारी व्यक्तित्व के बल पर छात्रसंघ के अध्यक्ष भी बने। 1982 में यानी जेएनयू से बाहर आने के बाद उन्हें पार्टी से अपने बागी स्वर के चलते दोबारा निष्कासित किया गया। 1985 में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन (डीवाइएफआई) के दिल्ली प्रांत सम्मेलन में डेलिगेट के तौर पर उन्होंने हिस्सा लिया और पार्टी में तीसरी बार शामिल होने के प्रयास किए, लेकिन वह नाकाम रहे।

पिछले साल बीमारी के दौरान लिखे एक निजी (और अप्रकाशित) नोट में उन्होंने इमरजेंसी से लेकर दस साल तक के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है, ‘’इस एक दशक के दौरान मैं खुद के भीतर ‘संरचनाओं के प्रति अपनी गति’ या ‘अराजकतावाद’ के तत्वों को पहचानने में सक्षम हुआ। मेरी पूरी जिंदगी पर उसकी छाया रही कि मैंने कभी भी पार्टी या किसी नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया, हालांकि मुझे दो बार बाहर का रास्ता दिखलाया गया।‘’

दोबारा सीपीएम से निकाले जाने के बावजूद उनकी राजनीतिक समझदारी इतनी गहरी रही कि पार्टी की ऐतिहासिक गलतियों के दौर में भी उन्होंने खुलकर कभी भी वामपंथ की या किसी वामपंथी दल की निंदा नहीं की। उनकी इस राजनीतिक समझदारी को उनके निजी नोट में लिखे हुए से समझा जा सकता है:

‘’पार्टी संगठन के साथ 1970-75 के दौरान मेरे पहले साक्षात्कार ने मुझे जमीनी संगठनकर्ता के रूप में अपने कौशल को निखारने का स्पेस और अवसर दिया, साथ ही पार्टी के भीतर मौजूद पाखंडपूर्ण नौकरशाही के ढांचे के साथ संघर्ष करने की सलाहियत भी दी। 1975-85 के बीच पार्टी के साथ दूसरी पारी (जेएनयू और उसके बाद) ने मुझे एक बहुसांस्कृतिक वर्गीय परिप्रेक्ष्य में एक संगठनकर्ता के तौर पर सीखे पिछले कौशल को मांजने में मदद की, जब मैंने मतभेदों के साथ काम करने की कला को और बेहतर किया- मतभेद चाहे विचार/पक्ष के हों या कार्यशैली के। इसी चरण में मैं आश्वस्त हुआ कि एक संगठन/संस्था के ढांचे में पाखंड और नौकरशाही अंतर्निहित होती है जो हमेशा से पार्टी (आधिकारिक) नेतृत्व और जन संगठन (व उसके नेतृत्व) के बीच तनाव की ऐतिहासिक दरार को उजागर करने का काम करती रही है, जहां प्राय: आधिकारिक लाइन ही प्रभावी रहती आई है।‘’

1980 के दशक में अनिल चौधरी ने इस सबक के साथ दो सामाजिक संस्थाओं में काम किया और अपनी वैचारिकी को पुख्ता करते रहे। वे लिखते हैं, ‘’अस्सी के दशक में दो अग्रणी संस्थानों के साथ मेरे काम ने इस धारणा को मजबूत किया कि किसी संस्थागत ढांचे के भीतर अंतर्निहित गति/स्थिरता हमेशा ही उसके ‘उद्देश्य/लक्ष्य/मिशन/विवेक’ के ऊपर कब्जा जमा लेती है और फिर उसे हांकती रहती है।‘’

इसी सांगठनिक और वैचारिक समझदारी ने उन्हें 1994 में अपनी एक संस्था पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (PEACE) शुरू करने के लिए प्रेरित, या कहें मजबूर किया जिसका मोटो था: ‘’सवालिया संस्कृति को जिंदा रखना और आगे बढ़ाना’’। वे लिखते हैं, ‘’खास तौर से हिंदी पट्टी में कुछ हद तक सवाल उठाने की इस संस्कृति का कीड़ा फैलाने में समर्थ रही मेरी बीते तीन दशक की यात्रा ने मुझे नई और चुनौतीपूर्ण जमीन तलाशने का स्पेस और अवसर दिया है, जिससे मेरा क्षितिज और व्यापक हुआ है।‘’

अच्छे लोगों को मजबूत बनाने का सपना

यह बात वे नवंबर 2024 में अपने मोबाइल में लिख रहे थे और कुछ दोस्तों से साझा कर रहे थे। उनके ‘’व्यापक क्षितिज’’ में क्या-क्या था, उनकी भावी योजनाएं क्या-क्या थीं, हम ठीक-ठीक नहीं जानते। अब जान भी नहीं पाएंगे। उसके बावजूद, एक बात जो हम पक्के तौर से जानते हैं वो यह है कि जिस एक मंत्र के सहारे वे तीस साल तक असहमत लोगों को जोड़ने में लगे रहे, वह कुछ यूं था: ‘’जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई’’।

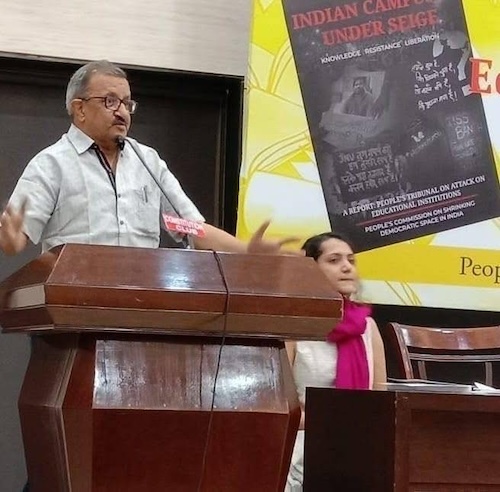

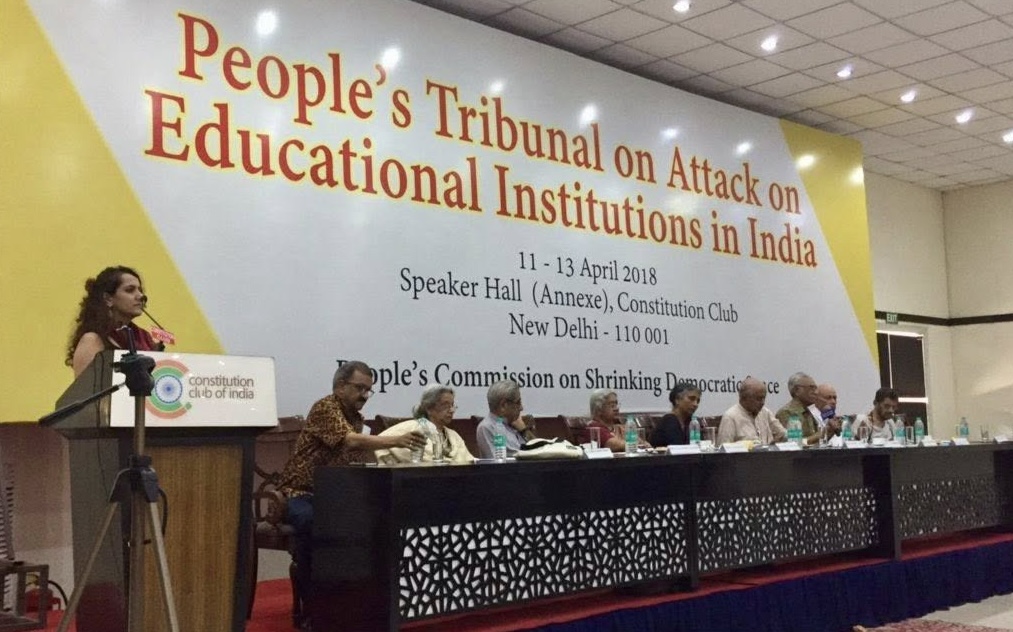

यह नारा उन्होंने बीते 19-20 मार्च को ‘’PEACE के तीन दशक’’ का उत्सव मनाने के लिए दिल्ली के सुरजीत भवन में आयोजित कार्यक्रम में फिर से दुहराया था। जल, जंगल और जमीन का आंदोलन हो, परमाणु निरस्त्रीकरण का मसला, अभिव्यक्ति की आजादी या स्त्रियों का प्रश्न, वे हर जगह इसी वैचारिक स्पष्टता के साथ सबको आपस में जोड़ते हुए मौजूद रहे। इसी समझदारी के चलते उन्होंने हमेशा लड़ने वाले का हाथ थामे रखा, उसे मदद करते रहे और वैचारिक रूप से मजबूत बनाते रहे।

मिजाज से अनिल चौधरी शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षण नहीं किया बल्कि शिक्षाशास्त्र में पाउले फ्रेयरे के सिद्धांत की तर्ज पर नए-नए प्रयोग करते रहे और अलग-अलग उम्र के लोगों से जिंदगी भर सीखते और उन्हें सिखाते रहे। नब्बे के दशक के शुरुआती वर्षों में उदारीकरण के हमले और वैश्विक सत्ता-संतुलन में बदलाव के चलते जो स्थानीय परिवर्तन हुए, उन्हें समझने, सूत्रीकृत करने और सामाजिक आंदोलनों को समझाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। उस दौर में वे महसूस कर पा रहे थे कि आम इंसान को मजबूत बनाया जाना कितना जरूरी काम है ताकि वह अपनी जिंदगी की लड़ाइयों को वह खुद आगे बढ़कर लड़ सके।

नब्बे के दशक के शुरुआती किसी वर्ष की ही बात है, जब मंडी हाउस के त्रिवेणी सभागार में किसी कार्यक्रम में वे गए हुए थे। वहां कवि मंगलेश डबराल ने विस्सावा शिंबोर्स्का की एक कविता पढ़ी। वे बताते थे कि उस एक कविता ने उनकी जिंदगी बदल दी और कालान्तर में हजारों जिंदगियों को सशक्त बनाने का उन्हें मंत्र दिया। कविता कुछ यूं थी:

ईश्वर सोच रहा था अंतत: आदमी अच्छा और मजबूत दोनों है

पर अच्छा और मजबूत अब भी दो अलग-अलग आदमी हैं

PEACE की स्थापना का मूलमंत्र सामाजिक-आर्थिक असमानता और बढ़ती हुई नवउदारवादी नीतियों की रोशनी में अच्छे लोगों को मजबूत बनाना था। यह काम अनिल चौधरी अपनी संस्था और अपने अनुभवी साथियों की मदद से आजीवन करते रहे। उन्होंने आदमी-आदमी में भेद नहीं बरता। इस प्रक्रिया में उन्होंने कम से कम नौ राज्यों में जनसंघर्षों को शिक्षित-प्रशिक्षित किया। उनका परिप्रेक्ष्य निर्माण किया। उन्हें यथासंभव सहायता मुहैया करवाई।

जब कोरोना की शुरुआत में अनिल चौधरी को कैंसर का पता चला, तो देश भर के आंदोलनकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के मन में हताशा बैठ गई। अपनी अदम्य इच्छाशक्ति से अनिल चौधरी ने खुद को पांच साल खींचा। इस बीच जब 2020-21 में लॉकडाउन के चलते स्वतंत्र पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने आजीविका का संकट खड़ा हुआ, तो उन्होंने बीमारी में ही घर बैठे-बैठे एक फेलोशिप कार्यक्रम की योजना बनाई। 2021 में शुरू हुआ यह कार्यक्रम 2023 के अंत तक चला और दो साल तक कुछ बेरोजगार पत्रकारों और आंदोलनकारियों की आर्थिक मदद और प्रशिक्षण का सहारा बना।

इधर बीच बीते दो साल में उन्होंने बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों पर लगातार अध्ययन किया और कुछ सूत्रवत समझदारी विकसित की थी। उनके विश्लेषण और निष्कर्ष देश भर के सोचने-समझने वालों के लिए बहुमूल्य होंगे, यदि भविष्य में प्रकाशित हो सके। हम नहीं जानते कि वे जीवित होते तो अपने तजुर्बों के खजाने से और क्या-क्या निकाल कर लाते, अपने पैने विश्लेषणों से जाने और कितने आंदोलनों को शिक्षित कर पाते। इसके बावजूद उन्होंने जितना कुछ समझा और गढ़ा, उसे कायम रख पाना, आत्मसात करना और आगे बढ़ाना ही फिलहाल महती काम होगा उन लोगों के लिए, जो उनसे बीते वर्षों में सीखे हैं।

उनके जानने और चाहने वालों को कतई उम्मीद नहीं थी कि 20 मार्च की उनकी सार्वजनिक उपस्थिति उनकी अंतिम भी होगी। पांच साल बाद एक आयोजन के बहाने सैकड़ों लोगों से एक साथ मिलने और उनसे बोलने-बतियाने की उनकी उत्कंठा का परिणाम यह हुआ कि अगले दिन से ही वे संक्रमण से बीमार हो गए। पहले वायरल बुखार हुआ, फिर सांस की दिक्कत आई, जिसके चलते 5 अप्रैल को उन्हें फोर्टिस अस्पताल, गुड़गांव में भर्ती होना पड़ा। वहीं 7 अप्रैल को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। फिर अगले एक हफ्ते तक वे लगातार अचेत रहे। अस्पताल में 14 अप्रैल की सुबह उन्होंने प्राण त्याग दिए।

नेपथ्य में रहकर अच्छे लोगों को मजबूत बनाने के एक सरल-सहज सपने को जीने वाले एक शख्स का इस तरह से नेपथ्य में ही अंत हो गया। इस खबर को सुनने पर ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि वे एक बार सबसे मिलकर अंतिम तौर पर आश्वस्त हो चुके थे। हम नहीं जानते कि अनिल चौधरी कितने आश्वस्त थे, कितने बेचैन, जाते वक्त कुछ सोच भी रहे थे या नहीं, क्योंकि जिंदगी और मौत पर अकसर वे बड़ी बेपरवाही से ज़ौक़ का एक शेर सुनाया करते थे। उस शेर के भीतर मौजूद अराजकता और बेपरवाही ही उनकी जिंदगी और मौत दोनों को परिभाषित करती है:

‘’लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले / अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले…’’

(अभिषेक श्रीवास्तव स्वतंत्र पत्रकार हैं।)