पिछले दिनों पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका के बाद यूरोप ने भी नस्लभेद-रंगभेद के विरुद्ध झंडा उठा लिया। महामारी के दौर में ये दोनों महाद्वीप अंदर से बदलते-संवरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ लोग ज़िंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वे अपने समाज को पहले से बेहतर, सभ्य और सुसंगत बनाने में जुटे हुए हैं। जार्ज फ्लायड की नृशंस हत्या और नस्लभेद-रंगभेद के प्रतिरोध में अमेरिका से उठी लहरें पेरिस, लंदन, ब्रिस्टल, मैड्रिड, ब्रसेल्स, डबलिन, बर्लिन, एडिनबरा, मेलबर्न और सिडनी सहित यूरोप व आस्ट्रेलिया के अनेक शहरों में वैचारिक और सभ्यतागत मंथन की प्रेरणा देती नज़र आई हैं। पर भारत में क्या हो रहा है? महामारी से हम कैसे निपट रहे हैं? एक राष्ट्र और समाज के रूप में हमारा भविष्य कैसा नजर आ रहा है? ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे जुमले के अलावा महामारी के बाद के भारत का क्या कोई नया विचार उभरता नजर आ रहा है?

‘आत्मनिर्भर भारत’ का जुमला ऐसे समय उछाला गया है, जब कोविड-19 के कहर के आगे राष्ट्र-राज्य ने अपने नागरिकों को पूरी तरह उनके ऊपर पर छोड़ दिया है! भारतीय राष्ट्र-राज्य अपनी समृद्धि और विकास के मामले में आत्मनिर्भर बने या न बने, आम नागरिकों को अपनी जिंदगी बचाने या मौत को आलिंगन करने के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर कर दिया गया है। महामारी के इस दौर में भारतीय राष्ट्र-राज्य जैसी गैरजवाबदेही दुनिया के बहुत कम देशों, खासकर निरंकुश हुकूमतों वाले, भटके हुए लोकतंत्रों या बेहद गरीब देशों में ही देखने को मिलेगी।

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कोरोना-संक्रमित लोगों की संख्या के हिसाब से हम विश्व में चौथे नंबर पर आ गए हैं। तीन लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले अपने देश में अब तक मात्र 52 लाख लोगों की ही कोरोना-जांच हो पाई है। अधिक आबादी वाले यूपी, बिहार, बंगाल और गुजरात सरीखे राज्यों में कोरोना-परीक्षण सबसे कम है। यूपी-बिहार में तो आबादी के 1 फीसदी लोगों का भी परीक्षण नहीं किया गया। ऐसे राज्यों में अगर परीक्षण की संख्या कुछ बढ़ी तो यकीनन भारत विश्व में संक्रमण के मामले में सबसे अव्वल देश हो सकता है। गुजरात सरकार के वकील ने कुछ ही समय पहले कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान अपनी दलील में कहा था कि ज्यादा परीक्षण होंगे तो 70 फीसदी आबादी कोरोना-पाजिटिव निकल आयेगी!

देशव्यापी स्तर पर देखें तो इस वक्त मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और वह दस हजार पहुंच चुकी है। शासकीय संस्कृति और मानसिकता का हाल ये है कि कई राज्यों में मौतों की संख्या पर भी विवाद छिड़ा हुआ है। सुदूर राज्यों की बात कौन करे, राजधानी दिल्ली में ही केंद्रीय सत्ताधारी दल के सदस्यों ने प्रांतीय सरकार पर मौतों की वास्तविक संख्या छुपाने का आरोप लगाया है। बेहद पिछड़े राज्यों की बेहाली की चर्चा किये बगैर अगर देश की राजधानी दिल्ली का हाल देखें तो संक्रमित लोगों को सरकारी और निजी अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। निजी अस्पतालों में भर्ती के लिए 5 लाख से 30 लाख या उससे ज्यादा रूपये वसूले जा रहे हैं। एक तरफ सरकार अपने नागरिकों का इलाज शासकीय अस्पतालों में नहीं करा पा रही है तो दूसरी तरफ उसने वायरस से संक्रमित लोगों को आर्थिक तौर पर लूटने की इन निजी अस्पतालों को पूरी छूट दे रखा है। मजे की बात कि इनमें ज्यादातर निजी अस्पतालों को सरकार ने मुफ्त में या बहुत कीमत पर जमीनें दे रखी हैं।

यूरोप या यहां तक कि कई एशियाई मुल्कों की तरह वह इस महामारी में भी निजी क्षेत्र के अस्पतालों में इलाज या मरीज-भर्ती आदि के लिए समान फीस (चार्जेज) का चार्ट तक तय नहीं करना चाहती। इस मामले में तमिलनाडु सरकार ने एक निर्देशावली जरूर जारी किया है। केरल को फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहां कोरोना के सभी मरीजों के लिए शासकीय अस्पतालों में बेड और इलाज अभी तक उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र ने अपने यहां कोरोना जांच के लिए फीस का एक चार्ट जरूर जारी किया है। अचरज की बात कि केंद्र सरकार इस मामले में बिल्कुल खामोश है। इस दौर में आपदा प्रबंधन कानून के तहत केंद्र सरकार सारे बड़े फैसले लेती आ रही है तो वह राज्यों के सभी निजी अस्पतालों के लिए फीस आदि का निर्देश क्यों नहीं जारी कर सकती? कम से कम इससे देश भर में कोरोना की जांच और उपचार आदि के फीस में एकरूपता रहती।

ऐसी बदइंतजामी और जन-स्वास्थ्य के प्रति भयावह सरकारी लापरवाही के बावजूद अपने समाज में स्वास्थ्य सेवाओं और शासन की भूमिका पर क्या कोई गंभीर बहस सुनी जा रही है? सहज और सर्वसुलभ स्वास्थ्य-सेवाओं के अभाव में गरीब, निम्न मध्यवर्गीय और यहां तक कि मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि के संक्रमित लोग भी जिस तरह आज सड़कों पर, घरों में या अस्पतालों के बाहर जान गंवा रहे हैं, यह डरावनी तस्वीर औपनिवेशिक भारत में हैजा और प्लेग जैसी महामारियों के दौरान मरते लोगों की याद दिलाती है।

कई संक्रमण रोग चिकित्सा-वैज्ञानिकों और यहां तक कि शासकीय-विशेषज्ञों की मानें तो देश की स्थिति अगस्त से नवम्बर के बीच और भी खराब होगी। आईसीएमआर की एक विशेषज्ञ टीम के मुताबिक हमारे देश में कोरोना संक्रमण नवम्बर तक अपने चरम पर होगा। पहले जून-जुलाई कहा जा रहा था। दुनिया के दूसरे मुल्कों में हालात या तो सुधर गए या तेजी से सुधर रहे हैं पर भारत में सबसे भयावह दौर आना अभी बाकी है। मार्च के आखिरी सप्ताह में देश को बताया गया था कि महाभारत 18 दिनों में जीता गया था, कोरोना से अपनी जंग को भारत 21 दिनों में जीतने की कोशिश करेगा। पर यहां तो 21 सप्ताह से भी ज्यादा दिख रहे हैं। उसके बाद भी कुछ निश्चित नहीं है।

फिर भी व्यवस्था की कमियों, समाज की कमजोरियों या सियासत की सीमाओं पर कोई रचनात्मक विमर्श सामने नहीं आ रहा है तो यह चिंता जगाने वाली बात है। क्या आज का भारत विचार और आचार के स्तर पर अपनी गत्यात्मकता खो चुका है? शोर मचाने या बड़बोलेपन के मामले में हम दुनिया के अनेक देशों से ऊपर नजर आते हैं पर अमेरिका या यूरोप की तरह हमारे समाज में विचार और कर्म के स्तर पर कोई गत्यात्मकता क्यों नहीं नजर आती? आखिर वो क्या चीज है जो ऐसे दौर में भी उत्पीड़न और भयानक असमानता से ग्रस्त हमारे जैसे समाज को जकड़े रखती है, पकड़े रखती है? हमें वह न कुछ नया सोचने देती है और न कुछ नया उभरने देती है? कुछ कोशिशें होती भी हैं तो वह बहुत जल्दी बिखर जाती हैं।

अमेरिका के मौजूदा शासकों ने भी हमारे शासकों की तरह इस महामारी को लेकर शुरू में कुछ इसी तरह के दावे किये थे कि इसका ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। अपने यहां तो मार्च के दूसरे सप्ताह तक यह कहा जाता रहा है कि भारत में कोरोना को लेकर किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी नहीं पैदा होने जा रही है। फिर हमारी तरह वहां भी, बल्कि हमसे कुछ पहले ही, हवाई जहाजों और युद्धक विमानों की आसमानी गड़गड़ाहट से स्वास्थ्यकर्मियों का अभिनंदन किया गया और यह सब दिखाकर आम लोगों को उत्साहित से ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई थी।

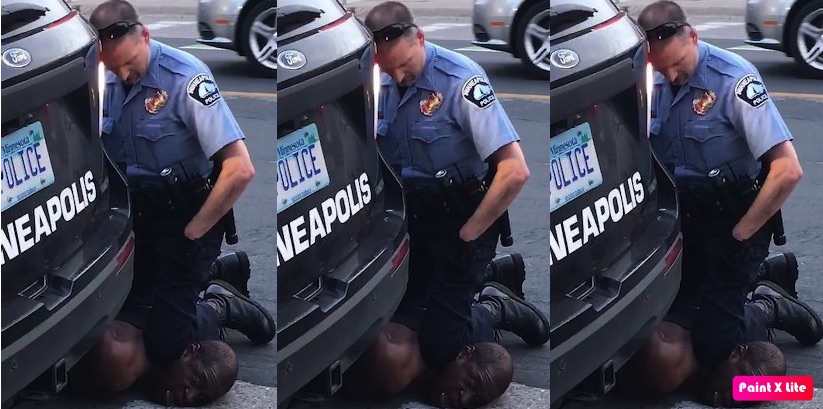

अमेरिका में कोरोना दौर में ही शासकीय कूपन के कथित दुरुपयोग के झूठे आरोप में एक अश्वेत निजी सुरक्षाकर्मी जार्ज फ्लायड की एक पुलिसकर्मी ने नृशंस हत्या कर दी। फिर क्या हुआ, वह पूरी दुनिया देख चुकी है। हमारे यहां लंबे और अनियोजित लाकडाऊन में फंसे और बेहाल सैकड़ों मजदूर अपने घर जाने के रास्ते में मर गए। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। बाद में व्यवस्था की गई तो बिल्कुल नाकाफी। इन ट्रेनों में भी 80 मजदूर मर गये। पिछले दिनों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(NHRC) ने देश के 8 राज्यों को नोटिस भेजकर पूछा कि उनके यहां पुलिस-हिरासत या पुलिस की पिटाई से लोगों के मारे जाने का क्या सच है? ‘कामनवेल्थ मानवाधिकार पहल’(CHRI) नामक एक संगठन ने ठोस तथ्यों के साथ दावा किया कि लाकडाऊन में कुल 15 गरीब लोग पुलिस ज्यादती में मारे गये! अभी तक इन राज्यों की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया।

बहुतेरे लोग कहेंगे कि अमेरिकी, यूरोपीय और भारतीय समाज की संवेदनशीलता की तुलना करना बेकार है। क्या यह सोचना या पूछना बेमतलब है कि वहां किसी एक काले या अश्वेत नागरिक की हत्या पर श्वेत समाज के सभ्य और समृद्ध लोग भी अन्याय के विरोध में क्यों उठ खड़े हो जाते हैं? हमारे समाज, खासकर देश के उत्तर, मध्य और पश्चिम के हलकों में आए दिन दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर भयानक अत्याचार होते रहते हैं पर वैचारिक रूप से संजीदा और समझदार लोगों के एक समूह के अलावा आम जनता या शासन के बड़े हिस्से में उसे लेकर कोई खास प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती?

इसका बड़ा कारण मुझे अपने समाज की संरचना में दिखाई देता है। राजनीतिक रूप से आजाद मुल्क में हम राष्ट्र-राज्य तो बन गये। पर हम सुसंगत और समावेशी समाज बनने की तरफ उन्मुख ही नहीं हुए। देश के महान् चिंतक डॉ. बीआर अम्बेडकर ने संविधान-सभा के दौर में और उसके पहले, निर्माणाधीन राष्ट्र राज्य की इन चुनौतियों पर बहुत विस्तार से बोला और लिखा है। अपनी एक मशहूर पुस्तक में उन्होंने इस बारे में लिखा, ‘वर्णव्यवस्था ने भारत की राष्ट्रीय सार्वजनिक भावना को नष्ट कर डाला है। जाति ने जनमत को असंभव बना दिया है।’(जाति का विनाश, मार्जिनालाइज्ड, नयी दिल्ली पृष्ठ 76)।

संविधान के जरिये समाज और राष्ट्र-राज्य में सबकी बराबर की भागीदारी तय की गई। पर आज तक यह सिर्फ मताधिकार के स्तर तक सीमित है-एक व्यक्ति-एक वोट का अधिकार। सामाजिक-आर्थिक स्तर पर देखें तो भयानक गैर-बराबरी से ग्रसित है हमारा समाज। इसके संचालन की प्रक्रिया में कुछ ही लोगों या कुछ ही समूहों का प्रतिनिधित्व नजर आता है। समाज में वर्ण और वर्ग के स्तर पर व्याप्त भयानक गैरबराबरी ने बड़ी आबादी को अलगाव में डाल रखा है। वे इस लोकतंत्र के मात्र दर्शक बनकर रह गये हैं। हाल के वर्षों में संप्रदाय, समूह और वर्ण के स्तर पर थोड़ा बहुत समन्वय, समावेश और संवाद जो चलता रहता था, उसमें भारी कमी आई है। प्रभुत्वशाली लोगों का एक बहुत ताकतवर हिस्सा समाज के कुछ समूहों को बिल्कुल किनारे लगाने या किसी अपराध के बगैर लगातार दंडित करने में लगा दिखता है। ये अंतर्विरोध इस महामारी के दौर में भी ठप्प नहीं पड़े हैं और तीखे होकर उभरे हैं।

कोरोना जैसे खतरनाक वायरस के फैलाव के बीच ही सीएए-एनआरसी विरोधी कार्यकर्ताओं को दिल्ली के दंगों में एकतरफा ढंग से अभियुक्त बनाकर जेल भिजवाने का सिलसिला इसका ठोस उदाहरण है। इसी दौर में दलितों-आदिवासियों के मानवाधिकार के लिए आवाज उठाने वाले बौद्धिकों को फंसाने की साजिशों का विस्तार भी देखा जा रहा है। ऐसे कई लेखकों-बौद्धिकों को पिछले दिनों गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इधर, असहमति के स्वर में लिखने-बोलने वाले पत्रकारों पर कड़ी नजर है। ऐसे लोगों को लगातार तरह-तरह के मामलों में फंसाया जा रहा है। चलिये, माना कि यह सब सत्ता और सियासत के स्तर पर हो रहा है। पर समाज के स्तर पर इसका क्या रिस्पांस दिखता है? समाज के प्रभावशाली समूहों का बड़ा हिस्सा इस मुद्दे पर सत्ता के साथ और दलितों-आदिवासियों, अल्पसंख्यकों या व्यापक लोकतांत्रिक सुधारों के पक्ष में आवाज उठाने वालों के खिलाफ खड़ा दिखाई देता है।

ऐसे में कोई भी समाज कोरोना जैसी महामारी से एकजुट, समूहबद्ध और समर्पित होकर कैसे लड़ सकता है? जाति-वर्ण, संप्रदाय या किसी एक सोच का पर्यायवाची नहीं है-राष्ट्रराज्य। वह सबका है, सबके साथ है। इसी सोच में उसकी मजबूती है, जिसे सत्ता और समाज की मुख्य संचालक शक्तियां लगातार नजरंदाज करती आ रही हैं। हमारी कथित सिविल सोसायटी हो, अफसरशाही हो, न्यायजगत हो, राजनीतिक दल हों, एनजीओ हों या स्थानीय स्तर के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हों, सबके सामने उनकी सामाजिकता और लोकतांत्रिकता का संकट है। कुछ लोगों को अपनी राजनीति बचाने की चिंता है। कुछ चुनाव जीतने का अपना रिकार्ड बचाने में जुटे हैं। कुछ खानदान तो कुछ सिर्फ अपने को बचाने में लगे हैं। हां, कुछेक अपवाद जरूर हैं, जो अपने समाज के प्रति जवाबदेही दिखा रहे हैं। पर व्यापक भारतीय संदर्भ में देखें तो समाज और देश को बचाने के लिए किसकी कितनी तत्परता और प्रतिबद्धता है?

आजादी के सात दशकों बाद भी इस समाज की संरचना या सोच में गुणात्मक बदलाव नहीं आया। धर्म और संप्रदाय पूरी दुनिया में हैं। पर हमारे यहां धर्म और संप्रदाय के साथ वर्ण और जाति की विशिष्ट श्रेणीबद्धता भी जुड़ी है, जो विश्व में अन्यत्र किसी देश में नहीं है (नेपाल या भारत-विभाजन से बने पाकिस्तान जैसे चंद देश इसके अपवाद हैं)। यह महज संयोग नहीं कि भारत और पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देशों में इस महामारी-काल में भी किसी तरह के सभ्यतागत या वैचारिक बदलाव के बड़े संकेत नहीं मिल रहे हैं। सियासत, मजहब, मीडिया और कारपोरेट सहित अनेक क्षेत्रों का प्रभावी नेतृत्व अपने समाज को यथास्थिति से बाहर और बेहतर दिशा की तरफ नहीं जाने देना चाहता। इनके हर कदम के अभिनंदन में मीडिया, खासकर जबर्दस्त पहुंच वाले टीवी चैनलों के बड़े हिस्से में हमेशा ‘मृदंग’ बजता रहता है। भारत में इसकी आवाजें बहुत कर्कश हैं।

यह सब किसके पक्ष में है? क्या यह भारत, उसकी जनता और उसके भविष्य के पक्ष में है? यथास्थिति के साथ चिपकी शक्तियों को संप्रदाय और जाति-वर्ण के वायरस ने इस कदर संक्रमित कर रखा है कि वे अपने समाज और अपनी भावी पीढ़ियों के हितों को भी नजरंदाज कर रही हैं। यह एक नशा सा है, जो उन पर छाया हुआ है। समाज में जरूरी सकारात्मक बदलाव को रोकने की गलती करके वे मनुष्यता के साथ छल कर रही हैं। संभव है, कुछ समय के लिए ऐसे लोगों या समूहों के राजनीतिक या वर्गगत-वर्णगत अहम को संतुष्टि मिल रही हो पर यकीनन वे ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं।

गलतियां नासमझी में हो सकती हैं और अति-उत्साह में भी। लेकिन गलतियां करके उनसे बिल्कुल इंकार करना और अपनी गलती ही नहीं मानना बहुत गलत है। तब गलतियों से सबक लेने या सीखने की संभावना ही खत्म हो जाती है। इससे भी ज्यादा गलत है, इरादतन या फिर किसी निहित स्वार्थ के चलते गलत फैसले लेना। आमतौर पर ऐसे फैसलों के पीछे कोई योजना या कोई मंशा होती है। ऐसा करना तो सचमुच बहुत भयानक है। हमारे समाज की प्रभुत्वशाली शक्तियां आज ऐसी ही भयानक गलती कर रही हैं। भारत में जरूरी बदलाव को वे रोक रही हैं। ऐसे बदलावों के बगैर यह राष्ट्र-राज्य मजबूत नहीं, कमजोर होगा। इस गलती के लिए इतिहास भारतीय समाज की इन प्रभुत्वशाली शक्तियों को कैसे माफ करेगा?

(उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आपने कई किताबें लिखी हैं। और पत्रकार के तौर पर उनकी ही अगुवआई में राज्यसभा टीवी की लांचिंग हुई थी।)