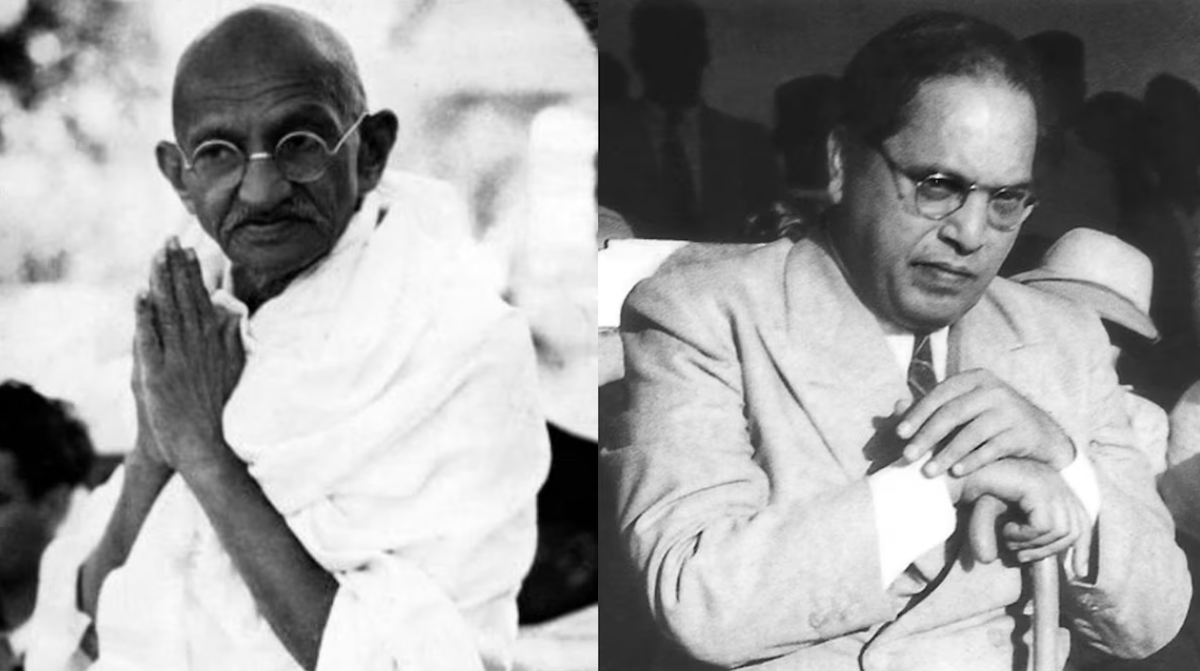

गांधी की मौत (1948) के करीब सात साल बाद डॉ. आंबेडकर बीबीसी को एक इंटरव्यू ( 26 फरवरी 1955) देते हैं, जिसमें वे गांधी के व्यक्तित्व और विचारों की तीखी आलोचना करते हैं। इतनी तीखी की शायद ही किसी ने गांधी की इतनी तीखी आलोचना की हो।

जबकि इसके विपरीत डॉ. आंबेडकर हिंदू कोड़ बिल के सवाल पर नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने का कारण बताते हुए कांग्रेस सरकार और नेहरू की आलोचना भी करते हैं, लेकिन इस आलोचना में उतना गुस्सा, आक्रोश और कडुवाहट नहीं है। जितनी गांधी के प्रति है। अन्य अवसर भी उन्होंने नेहरू के प्रति जो राय रखी है, उसमें कुछ मुद्दों पर उनके व्यक्तित्व और विचारों की आलोचना तो है, लेकिन सद्भावना अधिक दिखती है, मित्रवत भाव अधिक है।

प्रश्न यह है कि आखिर गांधी के प्रति डॉ. आंबेडकर के मन में इतना तीखा गुस्सा और आक्रोश क्यों है, इतना तीखा कि गांधी की मौत के सात साल बाद उसके तीखेपन में कोई कमी नहीं आती है।

इसका उत्तर बिल्कुल साफ है। इसका उत्तर देने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि डॉ. आंबेडकर का किसी से सहमति और असहमति का कारण कभी व्यक्ति राग-द्वेष नहीं रहा। वे हमेशा एजेंडे, राजनीति, विचार और दर्शन (कुल मिलाकर विश्वदृष्टि) के आधार पर किसी से असहमति जाहिर करते या सहमति जाहिर करते थे।

गांधी के प्रति डॉ.आंबेडकर के तीखे आक्रोश और एक हद तक नफरत का निम्न कारण है-

1- आंबेडकर ने 1918 से 1932 ( करीब 15 वर्षों) तक संघर्ष करके दलितों ( एससी) के लिए जो भी राजनीतिक उपलब्धि हासिल की, गांधी ने उन्हें पूना पैक्ट के लिए बाध्य करके उनसे वह उपलब्धियां छीन लीं।

1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉ. आंबेडकर ने दलितों (एससी) के लिए तीन महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल की थीं।

(क) पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व (गैर-दलितों से अलग दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व)

(ख) पृथक निर्वाचक मंडल (दलित प्रतिनिधि दलित वोटरों के वोटों से ही चुना जाए)

( ग) दो वोटों का अधिकार (सामान्य सीटों पर भी दलितों को वोट का अधिकार)

पूना पैक्ट के लिए आंबेडकर को बाध्य करके गांधी ने दलितों के लिए हासिल यह तीनों उपलब्धियां उनसे छीन लीं।

भारतीय समाज और इसकी ऐतिहासिक विकास-यात्रा के गहन अध्येता और खुद दलित समाज का होने के चलते डॉ. आंबेडकर की राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में दो स्पष्ट समझ कायम हुई थी-

पहली यह कि गैर-दलित दलितों के राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। दूसरी यह कि गैर-दलित वोटों से चुना गया दलित व्यक्ति भी दलितों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

इसके चलते उन्होंने शुरू से ही इस बात के लिए संघर्ष किया कि दलितों का प्रतिनिधि कोई दलित ही हो। कांग्रेस और गांधी इसका विरोध करते रहे। गांधी यहां तक दावा करते रहे कि मैं दलितों का प्रतिनिधि हूं और दलित हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं। आंबेडकर ने इसको पूरी तरह नकार दिया।

दूसरा आंबेडकर की यह समझ थी कि एक दलित व्यक्ति भी यदि गैर-दलितों के वोटों से चुना जाएगा, तो वह दलितों का सच्चे अर्थों में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

गोलमेज सम्मेलन में गांधी और आंबेडकर के बीच संघर्ष का यह मुख्य मुद्दा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आंबेडकर ने गांधी को पराजित कर दलितों के लिए यह तीनों अधिकार हासिल कर लिया।

गांधी ने आमरण अनशन का सहारा लेकर आंबेडकर से यह तीनों अधिकार छीन लिया। आमरण अनशन से गांधी की मौत की परिस्थिति में दलितों के साथ होने वाली हिंसा के डर से आंबेडकर ने यह स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने इसे दलित की राजनीतिक रीढ़ तोड़ने वाला समझौता कहा।

आज संसद में 84 एससी (प्रतिनिधि) भी दलितों के किसी खास काम के नहीं हैं, क्योंकि वे पूना पैक्ट के तहत मिले प्रतिनिधित्व के परिणाम हैं। ये दलितों (एससी) के किसी खास काम के नहीं होंगे। आंबेडकर पहले से ही जानते थे। कांशीराम ने तो इन्हें चमचा ही कहा है। इनके चमचा होने की जड़ें पूना पैक्ट में निहित थीं। उस पैक्ट के चलते, यह उससे अधिक कुछ नहीं हो सकते थे।

गांधी और आंबेडकर के बीच मतभेद के अन्य बिंदु हिंदू धर्म और वर्ण-जाति व्यवस्था को लेकर थे। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुक है। लेकिन गांधी के प्रति आंबेडकर के गुस्से का बड़ा कारण पूना पैक्ट के कारण दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधियों का रीढ़ विहीन हो जाना है।आंबेडकर आजादी के आंदोलन के दौरान दलितों के लिए हासिल सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि को मजबूर करके उनसे छीन लेना था।

नेहरू के प्रति आंबेडकर का सद्भभावना पूर्ण रूख –

पहली बात यह कि संविधान सभा में डॉ.आंबेडकर दलित, आदिवासियों, महिलाओं, पिछड़ों और अन्य समूहों के लिए जो कुछ सकारात्मक कर पाए, जिसका परिणाम संविधान था। वह कर पाने में जिस व्यक्ति ने उनका सबसे अधिक साथ दिया, उस व्यक्ति का नाम जवाहर लाल नेहरू था। बल्कि यह कहना सही होगा कि जो एकमात्र व्यक्ति उनके साथ निर्णायक तौर पर खड़ा रहा, वह नेहरू थे। लेकिन अकेले ही बहुत ताकतवर थे। क्योंकि नेहरू कांग्रेस (जिसका संविधान सभा में पूर्ण बहुमत था) के सबसे बड़े नेता थे। वे प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उन्होंने बुनियादी मामलों में डॉक्टर आंबेडकर का साथ दिया। यहां तक हिंदू कोड़ बिल के मामले में भी। नेहरू का उनका साथ देना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई बुनियादी मामलों में सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद आंबेडकर और नेहरू से असहमत थे। भले ही हिंदू कोड़ बिल पर नेहरू आंबेडकर का निर्णायक साथ नहीं दे पाए, भले उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन आंबेडकर यह भी अच्छी तरह जानते थे कि वे किन हालातों में काम कर रहे हैं।

इसके साथ ही नेहरू का हिंदू धर्म , हिंदुत्व की विचारधारा और जाति-पांति से कुछ ज्यादा लेना-देना नहीं था। वे अपने चिंतन, दर्शन और विचारधारा, यहां तक की रहन-सहन, खान-पान और पसंद-नापसंद में आधुनिक व्यक्तित्व थे।

कई मुद्दे पर नेहरू की आलोचना आंबेडकर करते हैं, लेकिन उनका रूख उनके प्रति सद्भभावना का है, मित्रवत है, जबकि गांधी की प्रति उनका रूख शत्रुवत है।

(डॉ. सिद्धार्थ लेखक और पत्रकार हैं।)