1826 की 30 मई को कोलकाता की आमड़ातल्ला गली से प्रकाशित अल्पजीवी हिंदी पत्र उदन्त मार्तण्ड ने इतिहास रचा था। यह साप्ताहिक पत्र था। पत्र की भाषा पछाँही हिंदी थी, जिसे पत्र के संपादकों ने “मध्यदेशीय भाषा” कहा था। यह पत्र 1827 में बंद हो गया। उन दिनों सरकारी सहायता के बिना किसी भी पत्र का चलना संभव नहीं था। कंपनी सरकार ने मिशनरियों के पत्र को डाक आदि की सुविधा दे रखी थी, परंतु चेष्टा करने पर भी “उदंत मार्तंड” को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। हिंदी और पत्रकारिता से अपने प्रेम को पं. जुगल किशोर ने जो आयाम दिया वह अविस्मरणीय है।

हिंदी पत्रकारिता को पहचान देने वाले शुक्ल को अपने इस प्रयास के लिए तमाम संघर्ष करने पड़े। इन संघर्षों के बीच जब तक उनकी आर्थिक स्थिति ने साथ दिया उदंत मार्तंड का प्रकाशन जारी रखा, लेकिन बाद में खराब माली हालत के चलते उन्हें अखबार को बंद करना पड़ा। मुफलिसी में भी अपने पत्रकारीय जज्बे को जिंदा रखने वाले इसके संपादक युगल किशोर सुकुल को 188 साल बाद भारतीय पत्रकारिता की संघर्षशीलता आज भी वह इस पेशे का प्रेरणा-बिंदु या थाती है। भारत का सब से पहला अंग्रेजी अख़बार, जिसमें विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त किये गये, वह 1780 में जेम्स ऑगस्टस हीकी का अख़बार ‘बंगाल गज़ेट’ था।

अख़बार में दो पन्ने थे, और इस में ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के व्यक्तिगत जीवन पर लेख छपते थे। जब हीकी ने अपने अख़बार में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर की पत्नी पर आक्षेप किया तो उसे 4 महीने के लिये जेल भेजा गया और 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। लेकिन हीकी ने शासकों की आलोचना करने से परहेज नहीं किया। और फिर जब उस ने गवर्नर और सर्वोच्च न्यायाधीश की आलोचना की तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और एक साल के लिये जेल में डाला गया। इस तरह उस का अख़बार बंद हो गया। राजा राममोहन राय को अपने समाचार-पत्रों को सुधारवादी आंदोलनों का हथियार बनाने के लिए कट्टरपंथियों की तीखी आलोचनाएं व प्रहार झेलने पड़े। कोलकाता में ही बड़ा बाजार और दूसरे बाजारों में दुकान-दुकान, घर-घर जाकर सेठों को अपना अखबार ‘बांच’ (पढ़) कर सुनाने और बदले में चार-छह पैसा पाकर अखबार चलाने वाले उचित वक्ता के संपादक दुर्गाप्रसाद मिश्र का संघर्ष कम ही लोगों को ज्ञात होगा। घोर मुफलिसी में काशी की गंदी अंधेरी कोठरी में ‘स्वनामधन्य- संपादकाचार्य’ पराड़करजी के आखिरी दिनों की कहानी और भी सिहरन भरी है।

हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग 1873 से 1900 तक चलता है। इस युग के एक छोर पर भारतेंदु का “हरिश्चंद्र मैगजीन” था ओर नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त “सरस्वती”। इन 27 वर्षों में प्रकाशित पत्रों की संख्या 300-350 से ऊपर हो गई और इनका विस्तार नागपुर तक हो गया। अधिकांश पत्र मासिक या साप्ताहिक थे। मासिक पत्रों में निबंध, नवल कथा (उपन्यास), वार्ता आदि के रूप में कुछ अधिक स्थायी सामग्री संचित रहती थी। अधिकांश पत्र 10-15 पृष्ठों से अधिक नहीं जा पाते थे। उनमें प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री की दृष्टि से उन्हें “विचारपत्र” कह सकते हैं।

पत्रकारिता तब ‘मिशन’ था अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का, और अब दौर है आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक दासता से मुक्ति का। पत्रकारिता तलवार की धार पर दौड़ने के समान है। तिलक, गांधी और भगत सिंह सहित आजादी के दौर के प्राय: सभी क्रांतिकारियों-राजनेताओं ने मिशन के लिए पत्रकारिता का सहारा लिया। वह भी भाषायी पत्रकारिता, खासकर हिंदी पत्रकारिता का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। आज पत्रकारिता के कामकाज की दशाएं बदली हैं। आज पत्रकारिता में इस मिशन या समर्पण को बनाए रखने के लिए समाज के सहारे और व्यापक समर्थन की जरूरत है।

यह सच है कि आज के बाजारीकरण के दौर में पत्रकारिता का काम बदला है। ‘मीडिया कर्म’ को या पत्रकार को जर्नलिस्ट नहीं, ‘कंटेंट प्रोवाइडर’ माना जाने लगा है। आज के व्यावसायिक दौर में पत्रकारिता की कार्यशैली काफी कुछ बदल चुकी है। उसका स्वरूप निरंतर बदल रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाने वाला प्रेस समय के साथ बदल रहा है। टेलीविजन समाचारों के आने के बाद समाचार के क्षेत्र में क्रांति आई, जल्दी और ताजा खबरों की मांग बढ़ी, फोटो का महत्त्व बढ़ा, स्वयं को देखने सजने, संवरने और ज्यादा से ज्यादा मुखर होने की प्रवृत्ति में इजाफा हुआ।

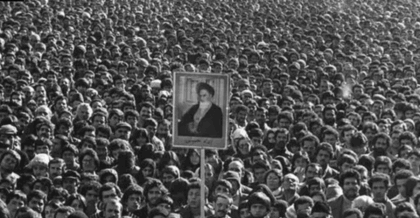

व्यक्तिवाद में वृद्धि हुई। और इसके साथ साथ खबरों को छिपाने या गलत खबर देने की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हुई है। खासकर मानवाधिकारों के हनन की खबरों को छिपाने के मामले में मीडिया खासकर टीवी सबसे आगे है। चूँकि मानवाधिकार का संदर्भ किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा से सम्बद्ध है। इसी ‘मुक्ति’ की चाहत के साथ समर्पित भाव से काम करने वाले दुनिया के 29 देशों में 141 पत्रकारों ने अपनी जानें गंवा दीं। टीवी चैनलों की दुनिया ने मीडिया के माएने बदल दिए हैं।

अनेक अखबार और चैनल रिपोर्टर बनाने के लिए अग्रिम पैसा लेते हैं। अपने संवाददाताओं से नियमित रूप से विज्ञापन एजेंट का काम करवाते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए ख़बरों के माध्यम से दबाव बनाते हैं। कई चैनल और अख़बार बाकायदा पेड न्यूज़ छापते या दिखाते हैं। प्रेस काउन्सिल है मगर वह भी कुछ कर नहीं सकती। निजी टीवी चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए तमाम गलत और गैरकानूनी हथकंडे अपना रहे हैं साथ ही सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद को कमाई का सहज-सुविधाजनक औजार बना रहे हैं। विडंबना यह कि सरकार के सूचना प्रसारण विभाग को भी इससे कोई परेशानी नहीं है।

विकासशील देशों में मीडिया की भूमिका विकास और सामाजिक मुद्दों से अलग हट कर हो ही नहीं सकती लेकिन भारत में मीडिया इसके विपरीत भूमिका में आ चुका है। मीडिया की प्राथमिकताओं में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, विस्थापन जैसे मुद्दे रह ही नहीं गए हैं। उत्पादक, उत्पाद और उपभोक्ता के इस दौर में खबरों को भी उत्पाद बना दिया गया है। जो बिक सकेगा, वही खबर है। अफसोस की बात है कि तथाकथित बिकाऊ खबरें भी ऐसी हैं कि उनका वास्तविक खरीददार कोई है भी या नहीं, पता करने की कोशिश नहीं की जा रही है। बिना किसी विकल्प के उन तथाकथित बिकाऊ खबरों को खरीदने (देखने, सुनने, पढ़ने) के लिए लक्ष्य समूह को मजबूर किया जा रहा है।

खबरों के ‘उत्पादकों’ के पास इस बात का भी तर्क है कि यदि उनकी ‘बिकाऊ’ खबरों में दम नहीं होता तो चैनलों की टीआरपी और अखबारों का ‘रीडरशिप’ कैसे बढ़ती? हावर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे सैमुएल हटिंगटन ने अपनी चर्चित पुस्तक ‘सभ्यताओं का संघर्ष’ में यह स्थापना दी थी कि अब विचारों की समाप्ति का युग है। उनकी बातों का थोड़ा विस्तार किया जाय तो अब संघर्ष, विचारधाराओं के कारण नहीं बल्कि यहाँ संघर्ष अब किसी बेजुबानों को जुबां देने के लिए नहीं, किसी अव्यक्त को व्यक्त करने के लिए नहीं अपितु मीडिया(यों) के बीच मौजूद आर्थिक अंतर के लिए होगा/हो रहा है।

बड़ी-बड़ी कंपनियों का रूप लिए जा रहे इन समाचार माध्यमों में क्या कॉरपोरेट हित के अलावा भी कोई बात होती है, जन सरोकारों की बात भी आपको पढ़ने-देखने-सुनने को मिलती है ? नहीं ! अगर कुछ समूह गांव-गरीब-किसान की बात करते भी हैं तो स्वाभाविक तौर पर नहीं बल्कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले भ्रष्ट तत्वों द्वारा प्रायोजित-प्रभावित हो कर ही। सरकारी विज्ञापनों द्वारा रेवड़ियां पाने की आंधी में चाहे छोटे और मंझोले समाचार माध्यम हों, तथाकथित प्रगतिशील हों, सब गंगा में डुबकियाँ लगा रहे हैं। उधर संसदीय व्यवस्था को तार-तार करने का मंसूबा पाले देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समूह तथा सरकारी राजनीतिक गिरोहों द्वारा उपलब्ध करवाए गए फंड को पाने वाले प्रायोजित समूहों के मध्य आपको निष्पक्ष मीडिया ढूंढे नहीं मिलेगा। वास्तविकता से परे पत्रकारिता का कोई भी विमर्श कुछ भी अर्थ नहीं रखता। एक पत्रकार को जीविका के लिए पूरा साधन न मिले, तो वह देश-दुनिया की चिंता क्या करेगा?

(शैलेंद्र चौहान साहित्यकार हैं और आजकल जयपुर में रहते हैं।)