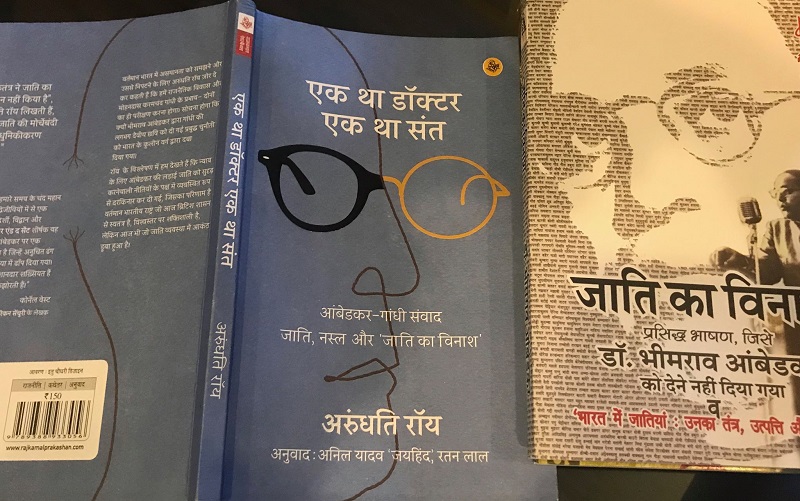

अरुंधति रॉय की किताब ‘एक था डाक्टर और एक था संत’ लगभग एक सांस में ही पढ़ गया । अरुंधति की गांधी को कठघरे में खड़ा कर उन पर बरसाई गई धाराप्रवाह, एक के बाद एक जोरदार दलीलों की विचारोत्तेजना अपने घेरे से बाहर निकलने ही नहीं दे रही थी । अरुंधति जितना गांधी को ध्वस्त कर रही थीं, उतना ही अधिक जैसे हमारे सामने सोच की ज्यादा से ज्यादा बड़ी चुनौती पैदा हो रही थी कि कैसे चुटकी बजाते हुए एक विशाल और बेहद मजबूत समझे जाते रहे महल को कोई इस प्रकार धूलिसात कर रहा है! और, हम लगातार परस्पर-विरोधी बातों के समुच्चय के विभ्रम पर टिके उनकी दलीलों के जादू पर उतने ही अजीब ढंग से सवालों से भी घिरते चले जा रहे थे ।

यह सच है कि कोई भी गंभीर विमर्श इसी प्रकार पैदा हुआ करता है, स्थापित प्रतिमा को ध्वस्त करके । यही ज्ञान की क्रियात्मकता है । तंत्र के त्रिक दर्शन की प्रसिद्ध उक्ति है — “इस प्रकाशात्मा परमेश्वर शिव की सत्ता — शिव का अपना वजूद विमर्श है जो इच्छा ज्ञान क्रियात्मक है । अर्थात विमर्श प्रकाश से भिन्न नहीं और प्रकाश विमर्श से भिन्न नहीं, वही ज्ञान की श्रृंखला का कारक है ।” (आचार्य क्षेमराज रचित — पराप्रवेशिका, ईश्वर आश्रम ट्रस्ट, पृ : 8)

विमर्श का वह स्वरूप जिसमें ज्ञान को निकाल कर अन्यों को सौंपा जाता है, कोरी बकवास नहीं होता, लेकिन, वह भी कोई अंतिम सत्य नहीं होता। इस प्रकार का ज्ञान तभी उत्पन्न होता है जब विश्लेषक का ज्ञान विश्लेष्य के तर्क को बिखेर देता है, जिससे किसी विश्लेषण के प्रारंभिक चरणों में ही ज्ञान के इस प्रकार के हस्तांतरण का ढांचा तैयार हो जाता है । अर्थात्, विमर्श के लिये ज़रूरी है विश्लेष्य के अपने तर्क को पहले बिखेर दिया जाए । विश्लेषण की भूमिका किसी स्थापित राय अथवा ज्ञान कोश से सत्य को अलग देखने की होती है । ज्ञान कोश जगत के सत्य का सीमित ज्ञान होता है, इसीलिये वह ज्ञान का गुटका आगे के विमर्श का दिशा-निर्देशक नहीं, बल्कि भटकाने वाला ज़्यादा होता है ।

कहना न होगा, ये बातें जितनी अरुंधति रॉय की किताब में किये गये विश्लेषणों पर लागू होती हैं, उतनी ही इन्हें उनकी किताब के विश्लेषण पर भी लागू किया जा सकता है । आलोचना हमेशा आलोच्य कृति में निहित ज्ञान को सामने लाती है और उस ज्ञान को बिखेर कर ही आगे हस्तांतरणीय भी बनाती है ।

शायद ऐसे ही किन्हीं कारणों से किताब को एक सांस में पढ़ते हुए ही हमने अपनी कुछ पूर्व धारणाओं के आधार पर ही फेसबुक पर कुछ सामान्य प्रकार की प्रश्नमूलक टिप्पणियां लिखी । पहली टिप्पणी थी —’महज एक विमर्श के प्रस्ताव के लिये :’

“प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता के बीच उसी प्रकार फ़र्क़ करने की ज़रूरत है जैसे आज पूंजीवाद और फासीवाद में फ़र्क़ किया जाना चाहिए ; जैसे समाजवाद में सर्वहारा के अधिनायकत्व और एक व्यक्ति की तानाशाही में फ़र्क़ किया जाना चाहिए ।

“कोई भी दर्शनशास्त्रीय विमर्श अपनी अमूर्तता के चरम बिंदु की दीर्घकालीनता में मूल बिन्दुओं से बिल्कुल विपरीत अन्य कई विमर्शों को जन्म दिया करता है । यही बात समाज-व्यवस्थाओं की संरचनाओं पर भी लागू होती है ।

“गांधी भारतीय वर्ण व्यवस्था के प्रशंसक और अस्पृश्यता के तीव्र विरोधी थे । क्या यह गांधी का कोरा मिथ्याचार था या इसका कोई संबंध सामाजिक संरचनाओं के विकास के इतिहास की एक समझ से हो सकता है ?” (25 जून 2019)

सामाजिक संरचना का चतुर्वर्णीय स्वरूप सिर्फ भारत में ही नहीं था । खुद आंबेडकर ने दुनिया के अन्य हिस्सों के इतिहास में समाज के जातिगत विभाजन की सच्चाई की बात कही है । रोमन साम्राज्य के शासन का मूल सिद्धांत ही इस पर टिका हुआ था । नागरिकों की आबादी का patricians (शासक कुल) census rank ( श्रेष्ठि समुदाय) noble (शिक्षित समुदाय) और citizenship ( सैनिक और किसान आदि ) में विभाजन रोमन साम्राज्य का एक मूलभूत प्रशासनिक सिद्धांत रहा है । इस विषय में, भारतीय इतिहास में ग्रीक संपर्कों के अध्याय को नज़रंदाज़ करके भारत के चतुर्वर्ण सिद्धांत की व्युत्पत्ति के इतिहास को और अंग्रेज़ों के काल में शासक कुलों के नस्ली सिद्धांत की भूमिका को बिना समझे इसके वर्तमान रूप को भी समझना मुश्किल है । अरुंधति की किताब में ही कहा गया है कि “जनसांख्यिकी की चिन्ता ने (भारत की) राजनीति में उथल-पुथल मचा रखी थी ।” (पृ : 53) किताब में कई जगहों पर इसके चित्र मिलते हैं । हर्बर्ट रिस्ले के नेतृत्व में 1901 की जनगणना को ब्रिटिश भारत की पूरी हिंदू आबादी पर जाति-व्यवस्था को बाक़ायदा लागू करने के एक उपक्रम के रूप में ऐसे ही याद नहीं किया जाता है । रिस्ले नस्लवादी था और आदमी के नाक-नक़्शे और चमड़ी के रंग से समाज में उसके स्थान के सिद्धांत पर विश्वास करता था ।

यह एक वैसी ही प्रक्रिया है जैसे लोकतंत्र से जाति-प्रथा को बल मिलना । “लोकतंत्र ने जाति का उन्मूलन नहीं किया है । इसने जाति का आधुनिकीकरण करके इसकी जड़ों को और मजबूत किया है ।” (पृ : 32) इसके साथ अंग्रेजों ने आधुनिक प्रशासन में प्रतिनिधित्व के अधिकार के प्रश्न को जोड़ दिया था ।

बहरहाल, रोमन साम्राज्य में जैसे ग़ुलामों के लिये नागरिकता का कोई नियम नहीं था, उसी प्रकार भारत के ब्राह्मणवाद ने शूद्रों के मामले में अस्पृश्यता की शुचिता से इसे और भी जघन्य बना दिया था । नौ सौ साल के इस्लामी शासन और दो सौ साल के अंग्रेज़ी शासन के बावजूद वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह से बने रहना इस कथित हिंदू सामाजिक संरचना के साथ भारत के सभी शासक वर्गों के स्वार्थों के संकेत भी देता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिये सभी शासन तंत्रों में जगह थी । किसान सामान्य नागरिक रहे और शूद्रों को उत्पादन की पूरी प्रणाली में अस्पृश्य ग़ुलाम बना कर रख दिया गया । लेकिन अस्पृश्यता भारत की अपनी वह खास चीज है जिसने वर्णों के बीच अन्तरक्रियाओं की संभावनाओं को ही समाप्त कर दिया था। यही हमारे यहां का ‘ब्राह्मणवाद’ है ।

फिर भी, कुल मिला कर सच यही है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के बीच से वर्ण व्यवस्था के खिलाफ पहली बार आवाज़ उठी और स्वतंत्र भारत के संविधान में जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने की प्रतिज्ञा ली गई । इसीलिये भारत के अछूत प्रश्न को आज आजादी की लड़ाई की समग्रता से काट कर नहीं देखा जा सकता है । आज भी फासीवादी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतिकार न किसी प्रकार के ‘साफ्ट हिंदुत्व’ में है और न किसी अन्य जातिवाद में । इसका उत्तर है भारतीय संविधान की मूलभूत जनतांत्रिक और समानता की मानवतावादी और समाजवादी भावना में, जो आजादी की लड़ाई की ही फलश्रुति है ।

बहरहाल, 26 जून 2019 को हमने फेसबुक पर ही फिर दूसरी टिप्पणी लिखी — ‘राजनीतिक दल और इतिहास’

“किसी भी राष्ट्र की सामूहिक गति किसी राजनीति के किसी सुस्थिर रूप के अनुरूप तय नहीं होती है और न ही वह किसी लय के पूरी तरह से यकबयक टूटने की तरह होती है । बल्कि यह उसकी लय के क्रमिक विलयन की भांति चलती है, जैसा कि आदमी के जीवन में भी होता है । कितनों की नई संगत होती है और कितने बिछुड़ते जाते हैं !

“राजनीतिक संगठन इसीलिये हमेशा अपने सामने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये होते हैं न कि चिर काल के लिये जैसे थे, या हैं, वैसे ही पड़े रहने के लिये । यही वजह है कि किसी भी राजनीतिक दल के सबसे सही और ज़रूरी निर्णय का वक़्त उस उचित क्षण को तय करना होता है जब उसे अब तक के अपने उपयोगी ढांचे को विसर्जित कर देना होता है । यही किसी भी राजनीति की अपनी गतिशीलता के मूल में होता है ।

“गांधी के ज़रिये राष्ट्रीय कांग्रेस में वही घटित हो रहा था, जिसने अंत में राष्ट्रीय कांग्रेस को आज़ादी की लड़ाई के नेतृत्व के स्थान पर ला दिया । गांधी को बेनक़ाब करने के लिये उन पर कुछ स्थिर मान्यताओं और पूर्व-निश्चित मूल्यों के चाबुक फटकार कर इतिहास की समझ को सिर्फ उलझाया जा सकता है । इस प्रकार के ‘बेनक़ाब-लेखन’ इसीलिये कोरे प्रचारमूलक हो सकते हैं, विमर्शमूलक नहीं । ये व्यक्ति को उसके समय के इतिहास से काट कर देखते हैं । उनके द्वारा छोड़े गये अधूरे कामों को पूरा करने में विफल बाद की राजनीतिक पार्टियों की जड़ता के लिये गांधी को ज़िम्मेदार बताना नासमझी है ; इतिहास की गति को सिर्फ एक व्यक्ति की गति से मापने की भूल ; व्यक्ति की शारीरिक मृत्यु को इतिहास का अंत मान लेने की तरह का एक बचकाना विचार ।”

इसी क्रम में उसी दिन की हमारी तीसरी टिप्पणी थी — ‘इतिहास और व्यक्ति’

“जन्मजात एक पक्का स्वार्थी बनिया, कट्टर सनातनी, वर्ण-व्यवस्था के प्रति दृढ़ विश्वासी, राजभक्त, बड़े लोगों की सोहबत को पसंद करने वाला और एक नंबर समझौतापरस्त गांधी अंत में भारत के करोड़ों लोगों को प्रेरित करने वाला जन नायक, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक, जातिवाद-विरोधी, राज-द्रोही और ज़िद्दी स्वभाव के समझौताहीन व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं ।

“व्यक्तित्वों के रूपांतरण का यह चमत्कार किसी भी लेखक और शोधकर्ता के लिये गहरे आकर्षण का विषय होना चाहिए । इससे उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर रोशनी डाली जा सकती है जो किसी भी राष्ट्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों के बिंदु तैयार करती है और जो उन बिंदुओं के प्रतीक, अपने नायकों का निर्माण करती है ।

“आज के दार्शनिक इसे कुछ इस प्रकार जाहिर करते हैं कि मनुष्यों के शरीर और उनके संस्कारों, शिक्षा-दीक्षा के भाषाई संसार हैं, लेकिन इनके बाहर एक सत्य का भी अस्तित्व है जो मनुष्यों की क्रियात्मकता को संचालित करने में प्रमुख भूमिका अदा करता है । There are bodies and languages and there is truth.

“सभी प्रकार के विखंडनवादी, ‘बेनकाबवादी’, जिन्हें उत्तर-आधुनिकतावादी भी कहा जा सकता है, मनुष्य को उसके शरीर और उसकी भाषा के आत्म-संसार से बाहर नहीं देख पाते हैं । इसीलिये गांधी की तरह के इतिहास के नायकों का निर्माण उनकी समझ के बाहर होता है ।

“वे उन्हें कोरे शरीर और भाषा के समुच्चय के रूप में रखते हुए इतिहास के आगे के बचे हुए कामों के लिये उनकी सीमाओं को कोसने लगते हैं । वे सत्य की भूमिका को नज़रंदाज़ करते हुए उनके निजी अस्तित्व की सच्चाइयों का चुनिंदा ढंग से प्रयोग करके उनके विखंडन के लिये, उन्हें बेनकाब करने के लिये स्वार्थपूर्ण ढंग से प्रयोग करते हैं ।

“यही वजह है कि बेनकाबवादी लेखन जितना ही उग्र होता है, उतना ही वह किसी भी प्रकार के विमर्श को तैयार करने के लिहाज़ से अनुपयुक्त होता है । विमर्श की भूमिका किसी की राय अथवा ज्ञान कोश से भी सत्य को अलग देखने-दिखाने की होती है ।

“किसी भी एक पक्ष के लिये वकील की ज़ोरदार दलीलें सत्य और ज्ञान को महज ठुकराती नहीं हैं, बल्कि उनके परस्पर संबंधों और वास्तव के साथ उनके रिश्तों पर पुनर्विचार की ज़मीन तैयार करती हैं ।

“स्वतंत्र चिंतन और औपचारिक सामाजिक संरचनाओं के महत्व के बीच संश्लेषण को गांधी व्यक्त करते थे । इन संरचनाओं को बिना समझे और बिना महत्व दिये किसी भी सामाजिक व्यवहार ( रणनीति) की स्थानिकता की कोई सूरत नहीं बन सकती है ।”

ऐलेन बाद्यू को मनोविश्लेषक जॉक लकान विश्लेषण संबंधी कथन से दर्शनशास्त्र को परिभाषित करने वाला जो सूत्र मिला है, वह है – “Raise impotence to impossibility ( नपुंसकता को असंभवता तक ले जाना) ।” (Alain Badiou, Lacan, Columbia University Press, page – xli) कहना न होगा, असंभवता को नपुंसकता बताना इसी का विलोम है, जो दर्शन को दैनंदिन के सच के रूप में रखता है ।

बाद्यू का यह कथन दर्शनशास्त्र में सत्य के सर्वकालिक परिप्रेक्ष्य और दैनंदिन घटनाक्रमों के बीच से सामने आने वाले सत्य के नित नये रूप के बीच के द्वंद्व को समझने की एक कुंजी प्रदान करता है । विषय के सत्य को उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में लगातार खुलते हुए समग्रत: देखना और उसके हर दिन के नये रूप को ही अंतिम सत्य मान कर उस पर निर्णायक राय सुना देने के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है ।

भारतीय राजनीति में गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सत्य की समग्रता से जुड़ा हुआ विषय है । न वह सिर्फ दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रही है और न भारत में सविनय अवज्ञा, अछूतोद्धार, सांप्रदायिक सौहार्द्र, समाजसुधार, ग्राम स्वराज तथा ट्रस्टीशिप के सिद्धांत वाले राष्ट्रपिता कहलाने वाले व्यक्ति हैं।

इस संदर्भ में हम यहां गांधी और आंबेडकर पर डा. रामविलास शर्मा की किताब का उल्लेख करना चाहेंगे । लगभग आठ सौ पन्नों की अपनी किताब ‘गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएँ ‘ में उन्होंने इन तीनों पर अलग-अलग काफी बातों को अपने नजरिये से समेट कर रखने की कोशिश की है । इस किताब की भूमिका में किताब के प्रमेय के रूप में उन्होंने तीनों के बारे में संक्षिप्त सूत्रों में जो बातें लिखी है, उनमें से गांधी और अंबेडकर के बारे में उनकी बातों को इस लेख की सीमा के बावजूद रखना जरूरी समझता हूं ।

गांधी के बारे में समग्र रूप से विचार करने वाले लगभग सभी लोग दक्षिण अफ्रीका में उनके जीवन के प्रसंगों को जरूर उठाते हैं, तत्व रूप में, जिन्हें आगे भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में गांधी की भूमिका में विकसित होते हुए दिखाया जाता है । अरुंधति राय ने भी यह किया है और डा. शर्मा भी यहीं से अपनी बात का प्रारंभ करते हैं ।

डा. शर्मा लिखते हैं — “गांधीजी मजदूरों के जीवन से अच्छी तरह परिचित थे । दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने मजदूरों की एक लंबी लड़ाई चलाई थी ।…गांधीजी बहुत अच्छे इतिहास लेखक थे । दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास उनकी श्रेष्ठ कृति है ।…दासों के व्यापार में अंग्रेज पहले पीछे थे फिर इस कौशल में यूरोप के सभी देशों से आगे बढ़ गये ।…भारत से गरीब किसानों को फुसला कर उपनिवेशों में ले जाते थे, वहां उनसे गुलामों की तरह काम कराते थे । इसी गुलामी से मुक्ति पाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी ने ‘गिरमिटिया’ मजदूरों को संगठित किया था ।…गिरमिट प्रथा पुरानी दास प्रथा का नया संस्करण थी । उपनिवेशों में भारतीय व्यापारियों को अधिकारहीन रखने और मजदूरों से अपने दुर्व्यवहारों को उचित ठहराने के लिए अंग्रेज रंगभेद का सहारा लेते थे । काले आदमी शासित होने के लिए बने हैं और गोरे उन पर शासन करने के अधिकारी हैं ।

“भारतवासियों को असभ्य बता कर वे उनके इतिहास और संस्कृति पर आक्षेप करते थे । परंतु अनेक अंग्रेज विद्वानों ने भारत के ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल का उचित मूल्यांकन किया था । गांधीजी ने उनका हवाला देकर उपनिवेशवादियों के दृष्टिकोण का खंडन किया । इस तरह उन्होंने भारत के सांस्कृतिक इतिहास के दमन को राजनीतिक संघर्ष का अस्त्र बना दिया ।…दक्षिण अफ्रीका से गांधीजी ने बहुत कुछ सीखा । …इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जातीय अस्मिता और राष्ट्रीय आत्म-सम्मान का मेल । दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने मिल मजदूरों के जातीय गर्व को उभार कर उन्हें उत्साहित किया । भारत में उन्होंने अनेक जातियों के प्रति यह नीति अपनाई ।” (पृष्ठ – v-viii)

डा. शर्मा का गांधीजी की वैचारिक संरचना के तत्वों के बारे में यह विचार था कि “निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत उन्होंने तोलस्तोय से ग्रहण किया था । उसे सत्याग्रह का नाम बाद में दिया गया । सर्वोदय का सिद्धांत उन्होंने रस्किन से प्राप्त किया था । भारत ग्राम सभाओं का देश है । यह इतिहास विरोधी कल्पना उन्हें हेनरी मेन से मिली । जिसे गांधीवाद कहा जाता है, उसके मुख्य स्रोत विदेशी हैं, पर गांधीजी तोलस्तोय की तरह सक्रिय प्रतिरोध की प्रशंसा भी करते थे और रस्किन की तरह पूंजीवाद की आलोचना भी करते थे ।” अर्थात्, यह सिर्फ किसी भारतीय प्राचीनता की उपज नहीं थी ।

डा. शर्मा ने भी यह नोट किया कि गांधीजी के सामने अन्य दो प्रमुख राजनीतिक समस्याएँ थी — सांप्रदायिकता और अछूत समस्या । डा. शर्मा लिखते हैं कि “गांधीजी ने कहा था, अछूतों की मूल समस्या जमीन की है । उन्हें जमीन मिलनी चाहिए ।…गांधीजी ने कहा था, पूंजीवादी व्यवस्था में बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती ।… गांधीजी ने कहा था, मजदूर संगठित नहीं है, वे अपनी ताकत नहीं पहचानते, उनमें शासन करने की क्षमता है ।…गांधीजी ने कहा था, यह विज्ञान का युग है, विज्ञान अंधविश्वासों को मिटा सकता है ।…गांधीजी ने कहा था, विदेशी पूंजी के प्रभुत्व से हर तरह की बरबादी होती है ।” (पृष्ठ – viii-x)

गांधीजी जो चाहते थे और जिसमें वे विफल रहे, इसे गिनाते हुए डा. शर्मा लिखते हैं — “गांधीजी देश का विभाजन नहीं चाहते थे । वह उसे रोक नहीं पाये । वह कांग्रेस और सरकारी कामकाज से अंग्रेजी को निकाल देना चाहते थे, नहीं निकाल पाये । वह अछूतों को ऊंची जातियों के बराबर दर्जा देना चाहते थे, नहीं दे पाये । वह विदेशी पूंजी के दबाव से देश को मुक्त करना चाहते थे, नहीं कर पाये । वह चाहते थे, गांधी और सारी दुनिया के लोग खादी पहनें, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई । वह चाहते थे, पूंजीपति, जमींदार, और धनी लोग अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों के हित में करें, उनकी यह इच्छा भी पूरी नहीं हुई । वह चाहते थे, हिन्दू मुसलमान का भेदभाव खत्म हो, वैसा नहीं हुआ । ऐसी उनकी और असफलताएँ भी गिनायी जा सकती हैं ।”

इसके बाद की ही डा. शर्मा की पंक्ति है —“पर उनका प्रभाव करोड़ों पर था । भारतीय इतिहास में कोई भी एक व्यक्ति, किसी भी युग में, इतने विशाल जन समुदायों को प्रभावित नहीं कर सका और विश्व इतिहास में भी किसी व्यक्ति का ऐसा व्यापक प्रभाव नहीं देखा गया ।” (पृष्ठ – viii-ix)

कहना न होगा, डा. शर्मा की किताब में गांधीजी के बारे में लगभग 460 पृष्ठों के हिस्से में भूमिका की इन्हीं उपरोक्त बातों के प्रमाण और विश्लेषण दिये गये हैं ।

(अरुण माहेश्वरी वरिष्ठ लेखक और स्तंभकार हैं और आजकल कोलकाता में रहते हैं।)

जारी….