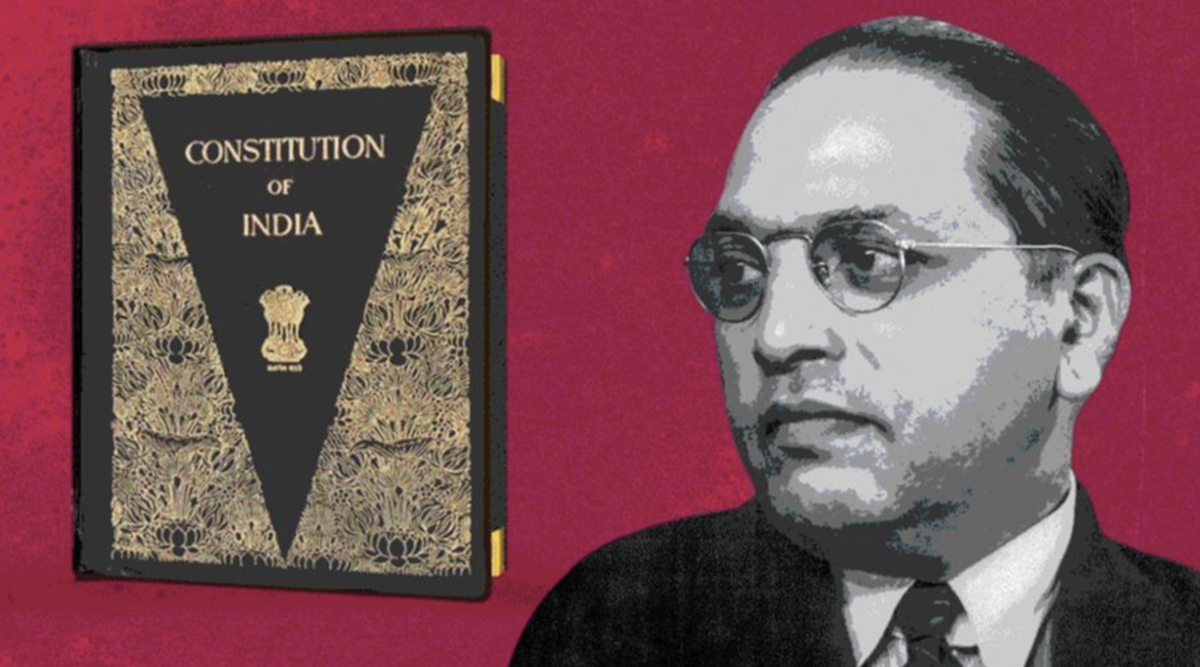

भारत की संविधान सभा का जिस समय गठन हो रहा था, राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस का भारतीय समाज और राजनीति में संपूर्ण वर्चस्व था। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता चाहते थे कि संविधान सभा में कुछ ऐसे योग्य लोग भी सदस्य के रूप में चुने जाएं जो कांग्रेस से बाहर के हों। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और सरदार पटेल, सभी प्रमुख नेता संविधान सभा में थोड़ी विविधता के पक्षधर थे। संविधान सभा से कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों के बड़े हिस्से ने अलग रहने के फैसले ने कांग्रेस के लिए थोड़ी असहजता पैदा कर दी थी। मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार कर दिया था। इससे संविधान सभा की राजनैतिक-वैचारिक विविधता बुरी तरह प्रभावित हो रही थी।

कुछ हलकों में आलोचना भी हो रही थी कि संविधान सभा वस्तुतः कांग्रेसी सभा है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे हिंदूवादी-दक्षिणपंथी और प्रो के टी शाह एवं शिब्बन लाल सक्सेना जैसे समाजवादी विचारों के कुछ गैर-कांग्रेसी विद्वान भी इसके सदस्य बने। कुछ नाम रूझान के स्वतंत्र बुद्धिजीवी भी शामिल हो गये थे। डॉ. बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में जाने के इच्छुक थे। सन् 1942 से ही वह वायसराय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल के लेबर-सदस्य थे। वह जानते थे कि भारत की संविधान सभा में उनका होना देश के वंचित और उत्पीड़ित तबकों के लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना जरूरी है। पर उनके गृह-राज्य बांबे की असेंबली में डॉ. अम्बेडकर की उम्मीदवारी के लिए उतने वोट नहीं थे कि वह वहां से जीतकर संविधान सभा में जाते।

वह जुलाई, 1946 में बाम्बे की बजाय बंगाल सूबे से संविधान सभा के लिए चुने गये। उनके संविधान सभा में आने के पीछे कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी। बंगाल के मशहूर बहुजन नेता जोगेंद्रनाथ मंडल और मुस्लिम लीग के अन्य सदस्यों के सहयोग से वह संविधान सभा के लिए चुने गये। उनकी उम्मीदवारी अनुसूचित जाति फेडरेशन की तरफ से घोषित हुई थी। श्री मंडल के सुझाव पर मुस्लिम लीग ने उनके नाम पर सहमति जता दी।

संविधान सभा में अम्बेडकर आ तो गये लेकिन कुछ ही समय बाद देश का विभाजन घोषित हुआ और बंगाल की वह असेंबली भंग कर दी गई, जिसने बाबा साहेब को संविधान सभा के लिए चुना था। बताते हैं कि मो. अली जिन्ना ने डॉ. अम्बेडकर को भी पाकिस्तान आकर सरकार में शामिल हो जाने का आमंत्रण दिया। पर बाबा साहेब भला ऐसा आमंत्रण क्यों स्वीकार करते! फिर कांग्रेस ने उन्हें बांबे प्रांत से संविधान सभा के लिए निर्वाचित कराया। इसमें महात्मा गांधी के सुझाव की अहम् भूमिका रही।

जहां तक संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनने का सवाल है, वह कांग्रेस के ‘हाईकमान’ की वजह से ही संभव हुआ। ये हाईकमान नेहरू और पटेल नहीं, स्वयं महात्मा गांधी थे। वह गांधी जो अम्बेडकर से हमेशा बिदके रहे और वह अम्बेडकर जो गांधी की आये दिन जमकर आलोचना करते थे। वंचित तबकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल सहित उनकी कई अन्य मांगों को पूरा कराने के अभियान को महात्मा गांधी ने येरवेडा जेल में अनशन करके विफल कर दिया था।

गांधी जी की जान बचाने के लिए डॉ. अम्बेडकर को पुणे-पैक्ट के मसविदे पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। बी आर अम्बेडकर ने समझौता तो कर लिया लेकिन गांधी के प्रति वह और भी चिढ़ गये कि यह ‘महात्मा’ कहा जाने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को उनका वह वाजिब हक देने को क्यों राजी नहीं है, जिसे ब्रिटिशर्स तक देने पर सहमति दे चुके हैं।

इस वजह से पुणे पैक्ट के बाद भी गांधी और अम्बेडकर के बीच ‘शीतयुद्ध’ चरम पर था। इसी बीच कुछ वर्ष बाद जब संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए डॉ. अम्बेडकर का नाम सामने आया तो राजनीतिक हलकों में इसे अजूबा समझा गया। कांग्रेसियों को भी कुछ समय बाद पता चला कि यह किसी और ने नहीं, स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किया कि डॉ. बी आर अम्बेडकर को कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। गांधी जी ने अपना यह विचार जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से अपनी एक बैठक के दौरान प्रकट किया। कांग्रेस में भला गांधी जी के किसी विचार पर कोई कैसे असहमति जताता।

जवाहरलाल नेहरू उस समय तक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए इंग्लैंड के विख्यात संविधान-विशेषज्ञ और कानूनविद् सर इवोर जेनिंग्स का नाम आगे कर रहे थे। कुछ राजनीतिक सहयोगियों से उनके नाम पर चर्चा भी की थी। लेकिन गांधी जी द्वारा बी आर अम्बेडकर का नाम आगे करने के बाद सबने अपने-अपने सुझावों या संभावित प्रस्तावों को पीछे कर लिया। बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर के चेयरमैन चुने जाने के पीछे गांधी की अहम भूमिका सम्बन्धी तथ्य को सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक और ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स के सांसद रहे प्रो भीखू पारेख ने अपनी मशहूर किताब ‘डिबेटिंग इंडिया'(आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 2015 , पृष्ठ संख्या 124) में दर्ज किया है।

उनके मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के सुझाव पर ही डॉ. बी आर अम्बेडकर को अपनी पहली कैबिनेट में कानून मंत्री के रूप में जगह दी। यह अलग बात है कि अम्बेडकर वहां ज्यादा समय तक नहीं रहे और 27 सितम्बर सन् 1951 को हिंदू कोड बिल सहित तीन अन्य प्रमुख मुद्दों पर अपनी असहमति के चलते नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी की नृशंस हत्या सन् 1948 के शुरू में ही हो चुकी थी। 15 दिसम्बर, 1950 को सरदार बल्लभ भाई पटेल का भी बीमारी के बाद निधन हो गया था। जवाहर लाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर के बीच सुलह कराने वाला कोई नहीं बचा था।

कांग्रेस विचारधारा के प्रति नरम और मिजाज से काफी हद तक गांधीवादी होते हुए भी प्रो पारेख ने महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल से डा बी आर अम्बेडकर के वैचारिक-मनमुटाव का उल्लेख जरूर किया है लेकिन उन्होंने इसके लिए अम्बेडकर को दोषी नहीं ठहराया है। प्रो पारेख ने अपनी किताब के डॉ. अम्बेडकर सम्बन्धी अध्याय का समापन करते हुए लिखा हैः’ गांधी, नेहरू, पटेल और अन्य कई लोगों के प्रति अम्बेडकर में जो आक्रामक विचार दिखता है, वह अनुचित और गलत तो है पर वह किसी निजी खुन्नस या जलन के कारण अम्बेडकर में नहीं पैदा हुआ। यह दलित-हितों के लिए उनकी भावनात्मक और अटूट प्रतिबद्धता के कारण पैदा हुआ। दूसरे शब्दों में यही वह प्रतिबद्धता है जो डॉ. बी आर अम्बेडकर के विशिष्ट जीवन-मूल्य को रेखांकित करती है।’

संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर के प्रवेश और फिर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का उनके चेयरमैन बनने की इस रोचक कथा से स्वाधीनता आंदोलन के दौर के बड़े नेताओं के मन और मिजाज का पता चलता है। वे राजनीतिक-वैचारिक मुद्दों पर जमकर लड़ते थे लेकिन एक-दूसरे का सम्मान भी करते थे। योग्यता और क्षमता के मूल्यांकन में कंजूसी या पूर्वाग्रह नहीं दिखाते थे। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पद के लिए अम्बेडकर के नाम का प्रस्ताव करके महात्मा गांधी ने निस्संदेह बड़प्पन दिखाया। कुछ लोग इसे गांधी जी की चतुराई भी कह सकते हैं। पर इतना तो साफ होता है कि दोनों के बीच चाहे जितना तीखा वैचारिक द्वन्द्व रहा हो, गांधी जी ने अम्बेडकर की प्रतिभा को पहचाना और उसके अनुरूप भूमिका भी दिलाई।

(उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार हैं।)