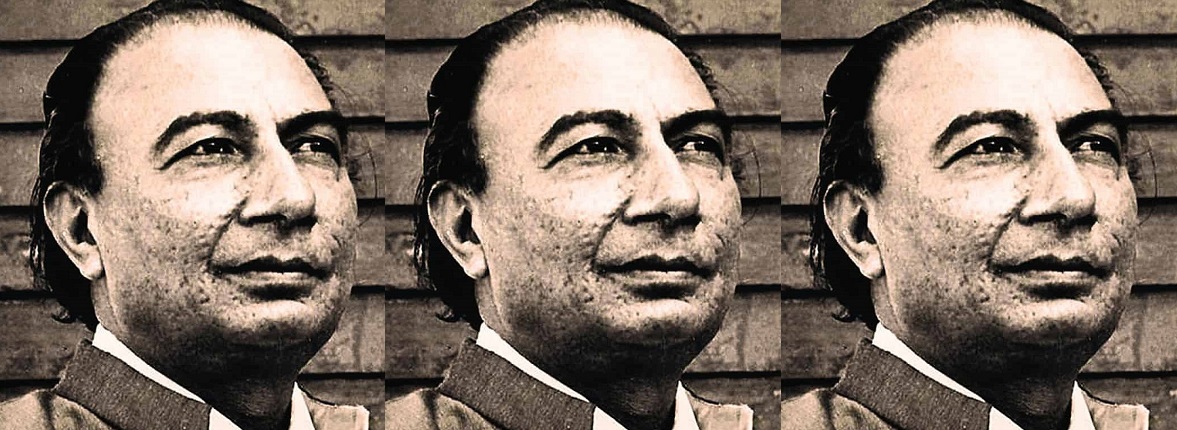

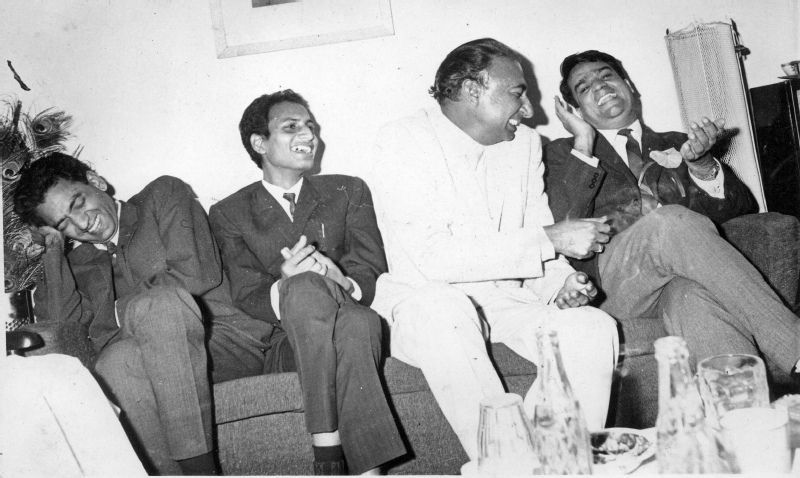

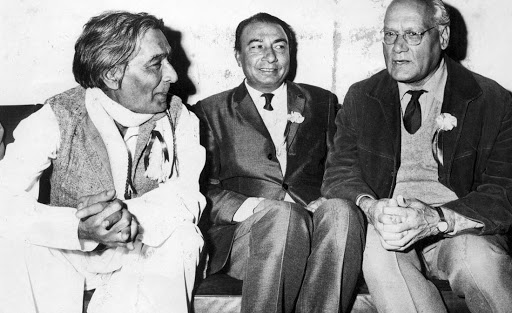

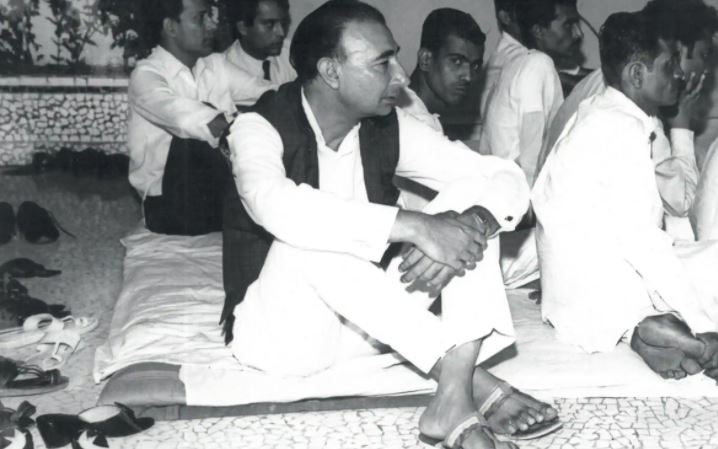

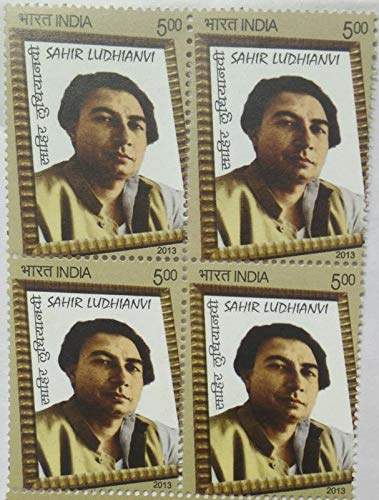

(साहिर, 8 मार्च 1921- 28 अक्तूबर 1980; जन्म-शती साल)

साहिर लुधियानवी की बेशुमार लोकप्रियता से रश्क और रंजिश रखने वाली अदीबों की दुनिया में एक बहस उछाली जाती रही है कि साहिर रोमेंटिक शाइर हैं या पॉलिटिकल। यह भी कि उनकी शोहरत उनकी शाइरी की वजह से है या उनकी पॉपुलरिटी फ़िल्मी है। ज़रूरी नहीं कि ऐसी बहसें किसी नतीजे पर पहुँचने या सचमुच कोई अध्ययन-विश्लेषण करने के लिए होती हैं, मुद्दआ भटकाने के लिए भी उछाली जाती हैं।

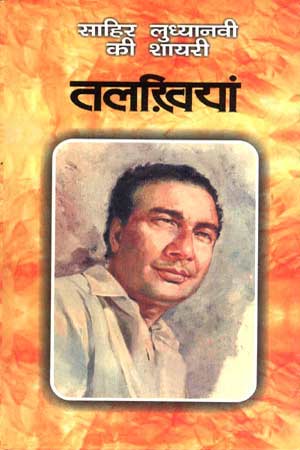

1949 में अपना पहला फ़िल्मी गीत आने से पहले ही साहिर शोहरत हासिल कर चुके थे। 1943 में उनका संग्रह `तल्ख़ियाँ` शाया होते ही ग़ैर-मामूली मक़बूलियत पा चुका था। इस संग्रह के आने से भी पहले ही यह नौजवान शाइर `ताज-महल` नज़्म कहकर एक लाइन खींच चुका था। उन्होंने हिन्दी फ़िल्मों के लिए गीत लिखने शुरू किए तो अदब के दायरों में महदूद उनकी शोहरत देखते ही देखते गली-मोहल्लों, खेत-खलिहानों, दुकानों-कारख़ानों, पढ़े-लिखों और आम अनपढ़ तबकों तक फैल गई। वे अब अदीबों और अवाम दोनों के बीच एक जाना-पहचाना नाम थे। लेकिन, सवाल यह है कि शोहरत की ऐसी बुलंदी पर होने के बावजूद क्या हिन्दी और उर्दू की प्रगतिशील दुनिया ने साहिर के योगदान को ईमानदारी से समझने और स्वीकार करने की कोशिश की।

इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि साहिर ने कमतर कहे जाने वाले सिनेमा के गीतों को ऊंचा अदबी मेयार बख़्शा। इस तरह कि उनके फ़िल्मी गीतों के लंबे सफ़र को उनके संग्रह `तल्ख़ियाँ` के सिलसिले के रूप में भी देख सकते हैं। रोमेंटिक गीतों में भी और सियासी-समाजी मसलों पर लिखे गए गीतों में भी। `तल्ख़ियाँ` की बहुत सी रचनाओं को भी वे मामूली से बदलाव के साथ फ़िल्मों में सफलतापूर्वक ले आए। आमतौर पर उनकी लोकप्रियता की अहम वजह इंसानी रिश्तों और प्यार के विभिन्न भावों, जटिलताओं, ऊंचाइयों और नाकामियों को कभी बहुत सादगी और सहजता से, कभी सेंसुअस सपनों का जाल बुनते-तोड़ते हुए, कभी नेचर के सहारे और कभी किसी अलहदा क्लेसिक टच के साथ फ़िल्मी गीतों में पिरो देने की उनकी महारत को माना जाता है। इस तरह उन्हें बार-बार और बहुत ज़ोर देकर एक ख़ालिस रोमेंटिक शाइर कहा जाता है। हालांकि, एक सोशल-पॉलिटिकल शाइर के तौर पर उनका अभूतपूर्व योगदान इतना ज़ाहिर और ऐतिहासिक है कि प्रतिगामी ताकतें उस से मुँह फेरने की कोशिश करें तो हैरत नहीं होनी चाहिए पर यह काम प्रगतिशील भी करते रहे हों तो इस परदेदारी की वजह जलन के अलावा क्या मानी जा सकती है?

असल में, इस फ़ासिस्ट वक़्त में तो साहिर के काम की अहमियत को और ज़्यादा आसानी से पहचाना जा सकता है। उन्हें हम एक ऐसे शाइर के तौर पर देख सकते हैं जो फिल्मी गीतों के ज़रिये लगातार एक मिली-जुली संस्कृति और इंसानी मूल्यों को अवाम के बीच मज़बूत करने में मुब्तिला है, जो जाति, धर्म, नस्ल, पूँजी और सामराज के शिकंजे के ख़िलाफ़ आगाह करता है, जो बराबरी और शोषण-मुक्त अवधारणा पर टिके समाजवादी मेनिफेस्टो को कभी सीधे-साफ़ और कभी ख़ाब की शक़्ल में अवाम के बीच ले जाना नहीं छोड़ता है। एक शाइर जो ‘मैं उन अज्दाद का बेटा हूँ…’ कहकर अपनी `जड़ों` पर सवाल करने का इम्तियाज़ और हौसला रखता है, फ़िल्मी गीतों में मुल्क और समाज की घिनौनी रवायतों को लेकर फटकार लगा सकता है। सियासी-समाजी तरफ़दारी के लिहाज़ से उनके बहुत से गीत बेहद मशहूर हैं। इनके अलावा भी मज़लूमों की आवाज़ बनने वाले इंक़लाबी तेवर के उनके शानदार गीतों की फ़ेहरिस्त लंबी है।

महान अतीत और प्रीत-रीत वगैराह के झूठे गुणगान की ओट में शोषण की प्राचीन व्यवस्थाओं को ही सींचते चले जाने का काम हिन्दी की प्रगतिशील धारा ने तो ख़ासतौर से किया है। साहिर इसे पूरी तरह ख़ारिज कर सच का आईना दिखाने में यक़ीन रखते हैं। 1970 की फ़िल्म `नया रास्ता` में उनका गीत आज भी बार-बार दोहराने की ज़रूरत है-

अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन

अपने ऐबों को मत ढांक मेरे वतन

तेरा इतिहास है ख़ूँ में लिथड़ा हुआ,

तू अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ

तूने अपनों को अपना न माना कभी

तूने इन्सां को इन्सां न जाना कभी

तेरे धरमों ने जातों की तक़सीम की

तेरी रस्मों ने नफ़रत की तालीम दी

वहशतों का चलन तुझमें जारी रहा

नफ़रतों का जुनूँ तुझपे तारी रहा

इसी फ़िल्म के एक और गीत में वे इसी तरह की साफ़गोई से काम लेते हैं-

“रंग और नस्ल, जात और मज़हब जो भी हो आदमी से कमतर है

इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने“।

1959 की एक फ़िल्म `दीदी` का एक गीत लोकतंत्र पर संकट और उन्मादी राष्ट्रवाद के शोर की इस घड़ी में अचानक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। क्लास-रूम में बच्चों और उनके अध्यापक पर फिल्माया गया यह गीत हम में से बहुत से लोगों ने पहली बार देखा-सुना। हम चौंके कि इस मुल्क और समाज की बीमारियों को लेकर हमारी फ़िल्मों में इतने सरल ढंग से और इतनी गंभीरता से ऐसा साफ़ क्रिटिक पेश कर झकझोरने का काम भी हो रहा था- “हमने सुना था एक है भारत/सब मुल्कों से नेक है भारत/लेकिन जब नज़दीक से देखा/सोच-समझ कर ठीक से देखा/हमने नक़्शे और ही पाए/बदले हुए सब तौर ही पाए/एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है/आप ने जो कुछ हम को पढ़ाया, वह तो कहीं भी नज़र न आया“।

इस गीत में वे जाति व्यवस्था पर सीधे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि एक इंसान ब्राह्मण और एक `हरिजन` कैसे है। इसी गीत का एक और टुकड़ा देखते हैं-

`धन और ज्ञान को ताक़त वालों ने अपनी जागीर कहा

मेहनत और ग़ुलामी को कमज़ोरों की तक़दीर कहा,

इन्सानों का यह बंटवारा वहशत और जहालत है

जो नफ़रत की शिक्षा दे वह धर्म नहीं है, लानत है,

जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं

करम से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं`।

इंसान ने क्या प्रगति की और किन वजहों ने उसे पतन के दलदल में धकेल दिया, हमारा समाज कैसा हो, उसके लिए क्या किया जाए, यह साहिर के लिए किसी एक फ़िल्म, किसी एक गीत का मसला नहीं है। लगता है कि एक सच्चे आर्टिस्ट की भूमिका को लेकर वे स्पष्ट हैं और लगातार सचेत ढंग से एक बराबरी पर टिके समाज के पक्ष में राजनीतिक अभियान पर हैं।

समाज को बदल डालो (1970) फिल्म में उनकी प्रतिबद्धता मुखर होकर गा उठती है-

धरती माँ का मान हमारा प्यारा लाल निशान

नवयुग की मुस्कान हमारा प्यारा लाल निशान

पूंजीवाद से दब न सकेगा ये मज़दूर किसान का झंडा

मेहनत का हक़ ले के रहेगा, मेहनतकश इंसान का झंडा

योद्धा और बलवान हमारा, प्यारा लाल निशान

इस झंडे से सांस उखड़ती चोर मुनाफ़ाख़ोरों की

जिन्होंने इंसानों की हालत कर दी डंगर-ढोरों की

उनके ख़िलाफ़ ऐलान हमारा, प्यारा लाल निशान

फ़ैक्टरियों के धूल धुएं में हमने ख़ुद को पाला

ख़ून पिलाकर लोहे को इस देश का भार संभाला

मेहनत के इस पूजा-घर पर पड़ न सकेगा ताला

देश के साधन देश का धन हैं, जान ले पूंजीवाला

जीतेगा मैदान हमारा, प्यारा लाल निशान

उनके गीतों से ऐसे कुछ और टुकड़े देखिए – बहु रानी (1963) में `बने ऐसा समाज, मिले सबको अनाज/न हो लूट, न हो फूट, न हो झूठ…`, चांदी की दीवार (1959) में `ये दुनिया दो-रंगी है/इक संगम पर लानी होगी दुख और सुख की धारा /नए सिरे से करना होगा दौलत का बंटवारा/जब तक ऊँच और नीच है बाक़ी, हर सूरत बे-ढंगी है`, बहु-बेटी (1965) में “ये संसार जो हमने सजाया, ये संसार जो तुमने पाया/इस संसार में झूठ बहुत है, ज़ुल्म बहुत है, लूट बहुत है/

ज़ुल्म के आगे सर ना झुकाना, हर इक झूठ से टकरा जाना/इस संसार का रंग बदलना, ऊंच और नीच का ढंग बदलना“, चार दिल-चार राहें (1959) में “उठा लिया है अब समाजवाद का निशान/अलग-थलग न होंगी हमारी खेतियाँ/चलेंगीं सबके वास्ते मिलों की चरखियाँ/ज़मीन से आसमान तलक उठेंगी चिमनियाँ/साथी रे भाई रे/कहा था जो वो कर के अब दिखा रहे हैं हम/क़दम क़दम से, दिल से दिल मिला रहे हैं हम“।

साम्प्रदायिकता और पूंजीवाद की साझा साज़िशों के इस फ़ासिस्ट दौर में साहिर को शगुन (1964) के इस गीत में सुनिए और सोचिए कि अवाम और सत्ता के सामने किन सवालों को लेकर जा रहे थे जिनकी अनदेखी आज इतनी ख़ौफ़नाक शक्ल इख़्तियार कर चुकी है-

“तुम रक़्स करो, मैं शेर पढूं

मतलब तो है कुछ ख़ैरात मिले

इस क़ौम के बच्चों की ख़ातिर

कुछ सिक्कों की सौग़ात मिले

लेकिन इस भीख की दौलत से

कितने बच्चे पढ़ सकते हैं

इल्म और अदब की मंज़िल के

कितने ज़ीने चढ़ सकते हैं

दौलत की कमी ऐसी तो नहीं

फिर भी ग़ुर्बत का राज है क्यों

सिक्के तो करोड़ों ढल-ढल कर

टकसाल से बाहर आते है

किन गारों में खो जाते हैं

किन परदों में छुप जाते हैं।`

साहिर के ऐसे भी गीत हैं जिनमें वे मानव सभ्यता के विकास, निजी सम्पत्ति, धर्म और शोषण की व्यवस्थाओं के उदय और पूंजी के खेल और मानवता पर उसके असर को गीत के ज़रिये पेश कर देते हैं। `गर्ल फ्रेंड` (1959) में उनका एक ऐसा ही गीत `पैसे की कहानी` है। यह साहिर थे जिन्हें ऐसे मसलों पर फ़िल्म में लंबे गीत रखने का स्पेस मिल सकता था। वे इन गीतों को न बोझिल होने देते हैं, न कोरी प्रीचिंग या रेटरिक का अहसास होता है। ज़ाहिर है, यह उनके मन की पुकार न हो तो सिर्फ़ पॉलिटिकल करेक्टनेस को ध्यान में रखकर ऐसा असर पैदा नहीं किया जा सकता है। इक़बाल के `तराना-ए-हिन्दी` और `तराना-ए-मिल्ली` की तर्ज़ पर मज़दूरों की आह का तराना साहिर ही लिख सकते हैं। कोरोना के नाम पर लॉक-डाउन थोप कर सड़कों पर ला दिए गए मजदूर मारे-पीटे जा रहे थे तो यह तराना बार-बार याद आता था-

“चीन ओ अरब हमारा, हिन्दोस्तां हमारा

रहने को घर नहीं है, सारा जहाँ हमारा

चीन ओ अरब हमारा .…

खोली भी छिन गयी है, बेंचें भी छिन गई हैं

सड़कों पे घूमता है, अब कारवाँ हमारा

जेबें हैं अपनी ख़ाली, क्यों देता वरना गाली

वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा

चीन ओ अरब हमारा …”

कलात्मक ऊंचाइयों को छूने वाले ऐसे क्लासिक अमर गीतों में `फिर सुबह होगी` (1958) की नज़्म `वो सुबह कभी तो आएगी` अनमोल है। इंसानी वक़ार के दमन की आह से उपजी उम्मीद की उदास सदा का यह महान गीत उन्होंने तल्ख़ियाँ से ही ज़रा सम्पादित कर हिन्दी सिनेमा को दिया था।

“माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की, क़ीमत कुछ भी नहीं

मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर, इंसानों की क़ीमत कुछ भी नहीं

इंसानों की इज़्ज़त जब झूठे सिक्कों में ना तोली जायेगी

वो सुबह कभी तो आयेगी …”

साहिर को इसलिए भी याद रखा जाएगा कि उनके सीने में इंसानी क़दर को कभी झूठे सिक्कों के और कभी जात-धर्म के आगे ज़लील किए जाने का दर्द बहुत गहरा है। साहिर `साथी हाथ बढ़ाना` जैसे सामूहिक प्रयासों के उल्लास के क्लेसिक रचकर उम्मीदों की हिफ़ाज़त भी करते हैं लेकिन झूठे दावों और भरम के जाल तोड़कर हमें हक़ीकत की सख़्त ज़मीन पर भी ला खड़ा करते हैं। अतीत या विरासत के अंधे मोह को निर्ममता से ठोकर लगा देने के मामले में वे अपने समकालीनों से बहुत अलग हैं। हिन्दी वालों से तो पूरी तरह अलग। धर्म, परम्परा, संस्कृति, मिथक वगैराह के नाम पर कोई भरम-जाल उनके यहाँ नहीं है। `ताज-महल` जैसी नज़्म जिस पर काफ़ी लिखा जाता रहा है, और जो फिल्म में भी इस्तेमाल की गई, वे ऐसे विरल एंगल से इसीलिए कह सके।

साहिर की इन उपलब्धियों पर अक़्सर यह टिप्पणी करके आगे बढ़ लिया जाता है कि वह समय ही ऐसा था जो वे यह सब कर सके। ज़ाहिर है कि रूस में वामपंथ के महान कारनामे ने दुनिया को असर में लिया था। हमारे यहाँ उसके असर के `इप्टा` और `पीडब्लूए` जैसे आंदोलनों का असर हिन्दुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर भी पड़ा था। बेहतर बदलाव में यक़ीन रखने वाले बुद्धिजीवी और आर्टिस्ट इसी रास्ते को बेहतर मान रहे थे। लेकिन, ऐसा नहीं था कि यथास्थितिवादी, पूंजीपरस्त और दक्षिणपंथी शक्तियों ने खुला स्पेस छोड़ रखा था। फ़िल्म इंडस्ट्री पर सत्ता के सहारे जिस हिन्दुत्ववादी क़ब्ज़े का अभियान फ़िलहाल आक्रामक रूप से देखने में आता है और राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह की भयानक फ़िल्मों का चलन इन दिनों है, उसकी जड़ें उसी बेहतर कहे जाने वाले दौर में हैं। पाखंड, धार्मिक अंधविश्वास और अज्ञानता को बढ़ावा देने वाली अतार्किक व प्रतिगामी क़िस्म की फ़िल्मों का सिलसिला हमेशा मुसलसल रहा और सिनेमा आलोचक-समीक्षक हिन्दी के रामविलासों की तरह इन्हीं में से प्रतिरोध-प्रगतिशीलता के मोती चुनकर झांसा भी देते रहे।

हिन्दी फ़िल्मों के सेकुलर स्पेस को कांग्रेस की सरकारों के सेक्युलरिज़्म की तरह ही समझना चाहिए। प्रगतिशील असर के लेखकों, गीतकारों, निर्देशकों और शायद बहुतों को यह सुनना अखरे, असल में तो मुसलमान निर्देशकों, लेखकों, गीतकारों, संगीतकारों की प्रतिभाशाली उपस्थिति ही हिन्दुस्तानी सिनेमा को सेकुलर छवि बख़्शती रही। लेकिन, देश की आज़ादी और बंटवारे के बाद हिन्दी फ़िल्म इंडस्ट्री में यह प्रभावी लगने वाली उपस्थिति हिन्दू दबाव में नहीं थी, यह समझना भूल होगा। इसे फिल्मों के कथानकों, पात्रों और कुल ताने-बाने को ध्यान से देखने पर यह बात आसानी से समझी जा सकती है। लता जैसी गायिका जिसे तराशने और आगे ले जाने में मुस्लिम संगीतकारों का कम योगदान नहीं रहा, का समय-समय पर पेश आने वाला हिन्दू मन बाद के दिनों के ही असर की बात नहीं समझी जानी चाहिए। साहिर जैसे अदीबों के लिए यह सहज व स्वाभाविक था कि वतनपरस्ती या भगवान की भक्ति में लिखे जाने वाले गीतों का मतलब इंसान और समाज से लगाव, प्रेम व सद्भाव की गहरी भावना व उदात्तता होता था।

वहीं कवि कहकर सराहे जाने वाले प्रदीप जैसे गीतकारों के लिए नए वतन के निर्माण के दौर में भी देशभक्ति गीत तैयार करना धार्मिक कटुताओं और नफ़रत का छौंक लगाने का मौक़ा हो जाता था। इसका एक उदाहरण `मुग़लों की ताक़त को जिसने तलवारों पर तोला था`, जैसी पंक्ति में देखा जा सकता है। मेरे ख़्याल से इस बात में कोई दो-राय नहीं होनी चाहिए कि फ़िल्मी गीतों के ज़रिये समाज के बेहतर बदलाव के लिए प्रतिबद्ध आर्टिस्टों में साहिर सिरमौर हैं। उनके सिने-गीतों का ही कभी ईमानदारी से अध्ययन हुआ तो वह अवाम में पहुँच और असर में अदबी आन्दोलनों से ज़्यादा ही ठहरेगा। प्रतिबद्ध सेकुलर हिन्दी गीतकारों में ऐसे उदाहरण के रूप में शैलेंद्र का ज़िक्र किया जा सकता है। यह दिलचस्प है कि ये दोनों ही वाम धारा से आए। यह भी कि इनमें से एक धार्मिक अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि से आया और एक दलित पृष्ठभूमि से। क्या एक बेहतर समाज के लिए उनके गीतों में मौजूद इंटेंसिटी की वजह यह भी है कि हिन्दुस्तान में लोकतंत्र, समाजवाद, बराबरी, इंसानी गरिमा की चाह-परवाह इन्हीं तबकों के भीतर सबसे ज़्यादा है?

साम्प्रदायिकता के जिस उभार को हथियार बनाकर देश-समाज के सारे जाएज़ और ज़रूरी सवालों को पीछे धकेल दिया गया है, उसे रोकने के लिए साहिर ने जिस शिद्दत से काम किया, उसका ज़िक्र न करना नाइंसाफ़ी होगी। “हर एक दौर का मज़हब नया ख़ुदा लाया/करें तो हम भी मगर किस ख़ुदा की बात करें` या “सज़ा का हाल सुनाएँ जज़ा की बात करें/ ख़ुदा मिला हो जिन्हें वो ख़ुदा की बात करें“ जैसे शेर कहने वाले साहिर सिनेमा के लिए लिखे गए गीतों में भी बार-बार इस फ़लसफ़े को रखते हैं – “ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पे धरम की मुहरें हैं/हर युग में बदलते धरमों को कैसे आदर्श बनाओगे“। भगवान और धर्म के नाम पर पलने वाली साज़िशों पर उन्होंने लगातार चोट की और कई तीखे व मार्मिक गीत लिखे। 1946 के नौसैनिक विद्रोह के समय लिखी गई अपनी मशहूर नज़्म `ये किसका लहू है कौन मरा` को वे धर्मपुत्र (1961) में साम्प्रदायिकता विरोधी गीत में बदलकर अवाम को झकझोरते हैं-

`जिस राम के नाम पे ख़ून बहे उस राम की इज़्ज़त क्या होगी /जिस दीन के हाथों/लाज लुटे इस दीन की क़ीमत क्या होगी/इंसान की इस ज़िल्लत से परे शैतान की ज़िल्लत क्या होगी/ये वेद हटा क़ुरआन उठा/ये किस का लहू है कौन मरा/ऐ रहबर-ए-मुल्क-ओ-क़ौम बता `।

`धूल का फूल` (1959) का साहिर का गीत `तू हिन्दू बनेगा न मुसलमान बनेगा` धर्म और साम्प्रदायिकता के विरोध और इंसानियत व अम्न की हिमायत में प्रबल अपील की तरह भी है और वसीयत की तरह भी। जंग के ख़िलाफ़ भी उनका स्वर हमेशा ऐसा ही है। इंसान की राह में समाज और रिवाज़ के नाम पर बिछाई गई बंदिशों पर लगातार तल्ख़ और सीधी चोट करना साहिर का एक और प्रिय शगल है।

साहिर को औरतों के ज़िल्लत भरे हालात के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाले और समाज की ग़ैरत को ललकारने वाले गीतकार के रूप में जाना जाता है। उनकी मशहूर नज़्म `चकले` का इस तौर पर ख़ास उदाहरण दिया जाता है। वैश्यालयों में धकेल दी गईं औरतों की स्थिति का हृदय-विदारक वर्णन करने वाली इस नज़्म के आख़िर में वे पूछते हैं-

`सना-ख़्वान-ए-तक़्दीस-ए-मशरिक़ को लाओ/सना-ख़्वान-ए-तक़्दीस-ए-मशरिक़ कहाँ हैं`? इस नज्म की कुछ लाइनों को उन्होंने ज़रा सहल बनाकर `प्यासा` फ़िल्म में इस्तेमाल किया और सवाल किया – `जिन्हें नाज़ है हिन्द पर, वो कहाँ हैं?` `साधना` (1958) में उनका ऐसा ही एक और गीत बहुत मक़बूल हुआ- `औरत ने जनम दिया मरदों को मरदों ने उसे बाज़ार दिया`। उनका यह विद्रोही सा आदर्शवादी स्टैंड कई गीतों में मिलता है। लेकिन, कुल मिलाकर साहिर अपने समकालीन शाइरों की तरह औरतों को लेकर जाने-अनजाने पितृसत्तात्मक नज़रिये से ही संचालित हैं। फ़ैज़ की नज़्मों से प्रभावित मानी जाने वाली नज़्मों में भी और विद्रोही तेवर की माने जाने वाली अपनी `ताज-महल` जैसी रचनाओं में भी। पुरुष प्रेमी प्राय: महान, उद्धारक, विद्रोही, दृष्टि-सम्पन्न या उपदेशक के रूप में होता है और स्त्री एक नासमझ, रवायती महबूबा। कभी वह एक ऐसी शै होती है जो प्रिय तो है पर समाज को बदलने की पुरुष की ज़िम्मेदारी की राह में बाधा भी है। साहिर का कोई समकालीन जब महबूबा का `उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे` जैसा क्रांतिकारी सा आह्वान करता है तो भी उद्धारक की भूमिका में ही होता है। इस दौर के रोमेंटेसिज़्म के इस हिस्से के लिए कड़े सवाल रखे ही जाने चाहिए।

हालांकि, साहिर अपने प्रेम-गीतों में अपने विशिष्ट लहज़े से अलग अंदाज़ भी पैदा करते हैं और कई दफ़ा आश्चर्य-चकित करते हैं। `देवदास` का `ओ अलबेले पंछी`, `जाल` का `ये रात ये चांदनी` जैसे ऐसे अनेक गीत उनके पास हैं।

साहिर के दो लोरीनुमा गीतों का उल्लेख अपनी पसंद के लिहाज़ से करना चाहूंगा। मुझे जिन दो फिल्म के गीत `तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ

और दुआ देके परेशान सी हो जाती हूँ` में तल्ख़ यथार्थ को जिस तरह रख दिया गया है, बेमिसाल है। अमूमन, परम्परागत लोरियांनुमा रोमेंटिक गीतों में बच्चे को चंदा-तारे जैसा होने की दुआ देते हुए बड़े होकर नाम रोशन करने की अपेक्षा का चलन रहा है। साहिर का यह गीत उनके बचपन और अपने समय के सवालों से पैदा होने वाली मुसलसल बेचैनी से निकला है। यह दुआ हालात की मारी माँ के या कुल बच्चों की वलनरेबिलिटी और हमारे बर्बर, झूठे व अन्यायी समाज और उसके मजहबी व कानूनी निज़ाम की असलियत को सामने रखता है। `त्रिशूल` फ़िल्म का गीत `तू मेरे साथ रहेगा मुन्ना` भी कुछ इसी तरह का गीत है।

(धीरेश सैनी जनचौक के रोविंग एडिटर हैं। यह लेख `समयांतर` के अप्रैल 2021 अंक में प्रकाशित हुआ था।)