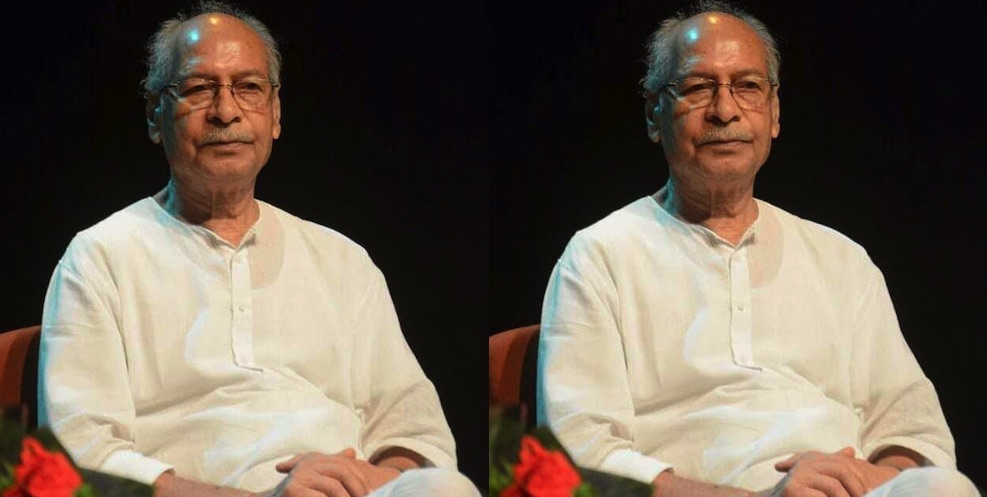

देश के हिन्दी के जाने-माने आलोचकों में से एक विजय बहादुर सिंह को आमतौर पर उनकी देशज प्रतिमानों की सुगंध वाली आलोचना दृष्टि, भवानीप्रसाद मिश्र व दुष्यंत कुमार जैसे कवियों और आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी की रचनावलियों के श्रमसाध्य सम्पादन के लिए जाना जाता है। फिलहाल, वे अपनी ‘जातीय अस्मिता के प्रश्न और जयशंकर प्रसाद’ शीर्षक नई पुस्तक को लेकर चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि इस पुस्तक में उन्होंने प्रसाद को, इससे पहले आलोचकों द्वारा जिनकी सांस्कृतिक दृष्टि को प्रायः प्रश्नांकित किया जाता रहा है, इस तरह रि-डिस्कवर किया है कि वे सारी संकीर्णताओं से अलग, उदात्त और मानवीय राष्ट्रवाद के पैरोकार, साथ ही संस्कृति की साम्प्रदायिक व्याख्याओं का मजबूत प्रतिपक्ष नजर आने लगे हैं।

पिछले दिनों लेखक और जनमोर्चा के संपादक कृष्ण प्रताप सिंह ने विजय बहादुर सिंह से अवध के अम्बेडकरनगर जिले में स्थित उनके पैतृक गांव जयमलपुर में देश, समाज और साहित्य से जुड़ी समस्याओं पर लम्बी बातचीत की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

कृष्ण प्रताप सिंह: आपकी नई पुस्तक से ही बात शुरू करें। जयशंकर प्रसाद लिख गये हैं: ‘अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।’ वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में उनके इस देश के भविष्य को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं?

विजय बहादुर सिंह: निस्संदेह देश का वर्तमान परिदृश्य, कम से कम इस अर्थ में, बहुत डरावना है कि उसकी आधारभूत बहुसंख्यक आबादी का चालीस प्रतिशत हिस्सा उग्र व कट्टरपंथी विचारों की चपेट में आ चुका है। लेकिन मैं इसे लेकर बहुत निराश नहीं हूं। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि यह देश इससे पहले भी कुछ कम अंधेरों से नहीं गुजरता रहा है। लेकिन अपनी लम्बी यात्रा में इसने उनमें से किसी भी अंधेरे को कभी भी अपनी राह का अलंघ्य रोड़ा नहीं बनने दिया। इकबाल यों ही नहीं लिख गये हैं, ‘कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।’ दूसरा कारण यह कि बतौर उम्मीद अब भी साठ प्रतिशत बहुसंख्यक ऐसे हैं, जो चाहें तो सुसंगठित होकर देश की सांस्कृतिक आबोहवा की धार व दिशा बदल सकते हैं।

इसलिए देश के भविष्य को लेकर आश्वस्त न होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन चिंतित जरूर हूं कि इन साठ प्रतिशत बहुसंख्यकों की चुप्पी ही नहीं टूट रही। न ही वे सचेत राष्ट्रप्रेमी नागरिक के रूप में अपनी उपस्थिति रेखांकित करने को ही तैयार दिखते हैं। लेकिन अंततः उन्हें इसके लिए तैयार होना ही होगा, क्योंकि कोई और रास्ता है ही नहीं। इसलिए मेरी यह उम्मीद कायम है कि बौद्ध, जैन और सिख आदि भी, जिन्हें हिन्दुत्ववादी अपने वृहत्तर हिन्दुत्व का अभिन्न अंग मानते हैं, अंतत समझ जायेंगे कि जिस मनुवादी, हिंसक, अनुदार, जात-पाँत व ऊँच-नीच वाले पुरोहिती ब्राह्मणवाद के विरुद्ध वे किसी जमाने में उठ खड़े हुए थे, आज उसी की योजनाओं को तरह-तरह के नए नारों के रैपर में लपेटकर परोसा जा रहा है। तब क्या वे हिंसक संघर्षों वाले उस काल की वापसी चाहेंगे, जिसमें पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की थी कि जो कोई एक बौद्ध भिक्षु का कटा हुआ सिर लाएगा, उसे सोने की एक दीनार दी जाएगी? नहीं न। फिर?

हां, अभी जो अंदेशे या संकट दिख रहे हैं, वे हमारी विचारहीनता, निष्क्रियता व चुप्पी के जाये हैं और देश के भविष्य के हित में इनसे मुक्ति बहुत जरूरी है। अन्यथा, अभी सतह पर जो कुछ होता दिख रहा है, वह उस भयानकता का ट्रेलर मात्र सिद्ध होगा, जिसे देश के शत्रु आगे चलकर अंतिम और निर्णायक प्रस्तुति के रूप में घटित कराने के फेर में हैं। उससे बचने के लिए हमें अभी से सचेत रहने और बेहतर मनुष्य बनने की ओर बढ़ने की जरूरत है।

कृष्ण प्रताप सिंह: लेकिन यह जरूरत पूरी कैसे होगी भला? मनुष्यता के हित में किसी व्यापक और उदार सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन के तो दूर-दूर तक आसार नहीं दिख रहे।

विजय बहादुर सिंह: देश के लोग यह बात जानने के लिए किसी सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन के कतई मोहताज नहीं हैं कि मनुष्य होने की पहली शर्त ही यह है कि हमें तमाम तरह के संशयों व भयों से बाहर निकलना चाहिए। यह बात वे अपने सामान्य जीवनानुभवों से ही समझते आ रहे हैं। उन्हें यह भी पता है कि गीता में कहा गया है कि संशय में रहने वाली आत्मा का ही विनाश होता है। यह भी कि आज उनके समक्ष जो संकट हैं, वे मानवकृत हैं, दैवी या प्राकृतिक नहीं, ज्यादातर सत्ता प्रेरित व राजनीतिक। उन्हें ऐसे संकटों के पार जाने का भरपूर अभ्यास है। अगर वे उस आतताई व अत्याचारी ब्रिटिश साम्राज्य को धूल चटा सकते हैं, जिसके उपनिवेश में सूर्य कभी डूबता ही नहीं था, तो मुझे इस बात में बहुत संदेह है कि वे अपने ही द्वारा चुने गये शासकों को उनकी सारी बदतमीजियों के साथ हमेशा के लिए सिर पर बिठाये रखकर देश के भविष्य से खेलते रहने देंगे? वे अपने प्यारे और हजारों साल पुराने देश को कैसी भी परिस्थितियों में निराश क्यों करना चाहेंगे भला?

कृष्ण प्रताप सिंह: आप की बात मान ली। अब यह बताइये कि उन्हें बेहतर मनुष्य बनाने में साहित्य और साहित्यकारों की क्या भूमिका है और क्या वे उसे निभा रहे हैं?

विजय बहादुर सिंह: विडम्बना यह है कि आज अपने को जनप्रतिबद्ध कहने वाले साहित्यकार तक यह सोचना जरूरी नहीं समझ रहे कि जिस जनसमाज के लिए या उसके पक्ष में लिख रहे हैं, उनकी रचना शैली उससे ठीक से संवाद कर पा रही है या नहीं? ऐसा भी नहीं कि वे इतना गूढ़ रच या लिख रहे हैं कि आलोचक उन्हें नागार्जुन आदि कवियों से आगे का मान लें। छायावादियों से आगे मानने का तो खैर सवाल ही नहीं। पर इनसे यह उम्मीद तो थी ही कि रामधारी सिंह ‘दिनकर’, मैथिलीशरण गुप्त या सुभद्राकुमारी चौहान जैसा जनसंवादी साहित्य रचें। ताकि इनकी भावधारा व कल्पनापरकता में वह लोकव्यापी सच, जनपरायणता व संवेद्यता हो कि वह समूचे लोक की अपनी जुबान व अनुभवबोध बन सके। इन्होंने यह उम्मीद पूरी नहीं की, इसलिए हम आज भी दिनकर, सुभद्रा, दुष्यंत, अदम या शलभ की रचनाओं के पास ही जाते रहते हैं।

ऐसे में यह सवाल भी जवाब मांगता ही है कि आज के मध्यवर्गीय शहरी साहित्यकार अपनी प्रतिबद्धता, अगर निभा रहे हैं तो, किसके साथ निभा रहे हैं? आपको याद होगा, एक शायर हुआ करते थे-राहत इन्दौरी। समकालीन सहृदय समाजों के बहुत भरोसेमंद थे वे। एक गद्यकार सम्पत सरल हैं, जो सत्ताओं की आँख में किरकिरी की तरह चुभते हैं। या फिर उदय प्रकाश जैसे कथाकार हैं, जो भारतीय समाज की सोई हुई आग को जगाने और अपने समय के अत्याचारों से भिड़ जाने का संदेश देते रहे हैं।

यहां भूलना नहीं चाहिए कि भारत की साहित्यिक परंपरा धर्म व सत्ता की राजनीति को लेकर हमेशा विमर्श करती रही है। रामायण, महाभारत, रघुवंश और यहाँ तक कि तुलसी का रामचरित मानस भी रामराज्य का स्वप्न लेकर आता है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में भी इस सवाल को गहरे दार्शनिक अंदाज में उठाया गया है। आज की तारीख में यह सब तभी संभव है, जब साहित्यकार तमाम तरह के वैचारिक संप्रदायों से मुक्त होकर समूचे हिन्दी समाज के प्रति समर्पित होकर जिएँ और रचें। न कि अपनी पहचान को कैडर कवि के रूप में रिड्यूस करके रख दें।

कृष्ण प्रताप सिंह: क्या इस सिलसिले में लघु पत्रिकाएं साहित्यकारों के कुछ काम आ सकती हैं?

विजय बहादुर सिंह: यकीनन, लघु पत्रिकाओं का एक समय था। तब वे अनेक प्रयोजनों के वशीभूत होकर निकाली गईं थीं। आज ऐसे प्रयोजन कहीं ज्यादा बेसहारा हो गये हैं, क्योंकि मीडिया में अब उनके लिए सारी गुंजाइशें खत्म कर दी गईं हैं। मीडिया अब जनहित, जनजागरण व जनोत्थान में लगने की जगह अपने पूँजीपति मालिकों को मुनाफा कमवाने और सरकार से साठ-गाँठ कर उसके लिए अंधे वोटर तैयार करने में व्यस्त है। ऐसे में जनजागरण व जनचेतना का काम लघुपत्रिकाएं ही कर सकती हैं। इस लिहाज से गुलामी के दिनों की पत्रकारिता के चरित्र व मिशन को लघु पत्रिकाओं के मंच से पूरा करने का यह सबसे उपयुक्त समय है। लेकिन सवाल वहां भी यही है कि लघुपत्रिकाएं इसे लेकर गम्भीर हैं या वे भी अपने सम्पादकों के अट्टहास व निहित स्वार्थों की शिकार होकर रह गई हैं?

कृष्ण प्रताप सिंह: कई प्रेक्षक हमारे समूचे समय को ही साहित्यविरोधी बताते हैं। खासकर हिन्दी समाज के सन्दर्भ में। आपको क्या लगता है?

विजय बहादुर सिंह: साफ कहूं तो साहित्य मानव आत्मा की सबसे गहरी व पवित्र आवाज है, जो कितने भी प्रबल विरोध के बावजूद कभी अप्रासंगिक नहीं होती। यह बुद्धिजीवियों का तर्क-व्यापार नहीं है, न चतुर सुजानों की समझदारी। यह तो नैसर्गिक अबोधता से फूटी वह चीख या मुस्कान है, जिसे यह पूरी कायनात अपने जन्मजात विशिष्ट गुण-धर्म के रूप में लेकर आती है। इसलिए इसके संदर्भ में उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता का प्रश्न ही बेमानी है।

सृष्टि जिस महाराग की उपज है, साहित्य उसी की सबसे सार्थक भाषा है। वह कभी गायकों के कंठ से सुनाई देती है, तो कभी अभिनेताओं के संवादों में। ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि यह समय साहित्य का विरोधी है या साहित्य अब संभावना शून्य हो चुका है? वह तो प्रायः जब चतुर्दिक आग लगी हो, तभी सामूहिक गुहार, पुकार और समय का सच बनकर फूट पड़ता है।

कृष्ण प्रताप सिंह: यहां समय के सच से आपका मतलब ?

विजय बहादुर सिंह: मेरा मतलब लेखकों व साहित्यकारों द्वारा उन कारकों की पहचान के उपक्रमों से है, जिनके चलते लोकजीवन पर गरीबी, अशिक्षा, अज्ञान, अंधविश्वास और तर्कहीनता जैसी विपत्तियाँ आती हैं। इस संदर्भ में मैं बनारस के कबीर, तुलसी, भारतेन्दु, प्रेमचन्द और प्रसाद की याद दिलाना चाहूंगा जिनके शब्दों में आज भी वही आंच है। उसी बनारस में काशी का अस्सी के लेखक काशीनाथ सिंह भी रह रहे हैं। जाहिर है कि साहित्य कभी अप्रासंगिक नहीं होता, न ही होगा। अपने समय से संवाद न कर सकने वाले लेखकों व साहित्यकारों की बात और है।