हम लोग जब भारत की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता पर शास्त्रीय अर्थशास्त्र और गाँधी के दृष्टिकोण से सोच रहे थे तब पहले झारखण्ड की आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया। कई राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की। फिर वेबसाइट पर मौजूद जानकारियों के आधार पर मिलान किया तो हमें बहुत चौंकाने वाले नतीजे मिले।

पर इस पर आने से पूर्व हम लेखकों में एक अखिलेश श्रीवास्तव जो लोक स्वातंत्र्य संगठन के सदस्य हैं, के एक व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र करना चाहेंगे। 2, जनवरी, 2006 को टाटा के उड़ीसा में कलिंग नगर प्लांट के निकट 13 आदिवासी पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। लोक स्वातंत्र्य संगठन ने इस पर अपनी जाँच रपट प्रकाशित की थी। इस जाँच दल का अखिलेश भी एक सदस्य थे। लोक स्वातंत्र्य संगठन की जाँच रपट ने जो खुलासे किये थे वे इस प्रकार हैं,

“कलिंगनगर औद्योगिक परिसर के लिए IDCO द्वारा भूमि का अधिग्रहण ’90 के दशक में विभिन्न चरणों में शुरू हुआ। तब तक लगभग 13,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इनमें से 6,900 एकड़ निजी भूमि थी और शेष क्षेत्र को कहा जाता था ‘सरकारी जमीन’। हालांकि, वास्तव में, लोग इनमें से अधिकांश जमीनों पर खेती कर रहे थे। ‘सरकारी भूमि’, पीढ़ियों से आदिवासियों के पास थी जिस पर उनके पास पट्टा नहीं था। ज़मीन क्षेत्र में सर्वेक्षण और निपटान 1928 से नहीं किया गया था। 1951 में उड़ीसा एस्टेट उन्मूलन अधिनियम पारित करने के बाद, सुकिंडा के राजा का एस्टेट सरकार में शामिल हो गया।

लेकिन स्थानीय लोग जो जमीन पर काबिज थे, को खेती के अधिकार/ पट्टा नहीं दिए गए। उड़ीसा सर्वेक्षण और निपटान अधिनियम 1958 (वर्ष 1962 में बनाए गए नियम), के पारित होने के बाद भी इलाके में बंदोबस्ती नहीं की गयी। भूमि सुधारों के लिए अलग-अलग समय पर सरकारें वादा करती रहीं पर जमीन का पट्टा नहीं दिया गया। IDCO ने अधिग्रहण के प्रारंभिक चरण में प्रति एकड़ लोगों से ₹ 15,000 / – से ₹ 30,000 / – प्रति एकड़ की दर से जमीन खरीदी थी।

जमीन का मुआवजा केवल उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास जमीन का पट्टा होता था। लोगों का एक बड़ा तबका असहाय हो गया, क्योंकि उनके पास जमीन का कोई पट्टा नहीं था। लोगों के एक और समूह को, जिन्होंने बटाईदार के रूप में भूमि पर खेती की, कोई मुआवजा नहीं मिला। लोगों से जमीन लेने के बाद, IDCO ने विभिन्न उद्योगों को जमीनों को बहुत अधिक कीमत पर बेचा। उपलब्ध दस्तावेजों और रपटों के अनुसार IDCO ने टाटा को प्रति एकड़ साढ़े तीन लाख रुपये में जमीन बेची थी। यह संदर्भ इसलिए महत्वपूर्ण है कि झरखंड में आत्मनिर्भरता का सवाल भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 से अंतर्गुथित है। “

पहले उड़ीसा के बारे में लोक स्वातंत्र्य संगठन ने गैर आधिकारिक तरीके से जो तथ्य इकट्ठा किये थे उसे देख लें। लोक स्वातंत्र्य संगठन की टीम, जिस मजिस्ट्रेट पर गोली चलवाने का आरोप था, उससे मिली थी। वह आदमी अपने साथ बहुत सी जानकारियों को ले कर बैठा था। वास्तव में वे जानकारियां उसे जबानी याद थीं। अखिलेश ने उसके द्वारा दी गयी जानकारियों को लिखा था। उन्होंने उससे पूछा था कि उड़ीसा में लोहे के अयस्क का कुल भंडार कितना था और जितने इस्पात उद्योग थे उनकी कुल वार्षिक क्षमता कितनी थी? उसने जो आंकड़े दिए उससे यह पता चला कि उड़ीसा के वे इस्पात उद्योग 40 से 50 साल तक ही उत्पादन कर सकते थे। खनन के बाद पूरा क्षेत्र बंजर हो जाने वाला है और अगर उन्हें ठीक से भरा नहीं गया तो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी महानदी विलुप्त हो जाएगी, यह भी खतरा है।

उड़ीसा के खतरे की जिस भयावहता की बात ऊपर की गयी है वही भयावहता झारखंड की है। यही वजह है कि राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा अर्थशास्त्री और जो लोग झारखण्ड की अर्थव्यवस्था के अलावा यहाँ की स्थानीय राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को जानते हैं, वे साफ तौर पर झारखण्ड में खनन को तत्काल प्रभाव से बंद करने की वकालत कर रहे हैं। झारखण्ड में लोहे के अयस्क अब केवल 20 सालों के लिए ही उपलब्ध हैं और कोयले का जो उत्पादन हम करते हैं उसकी गुणवत्ता बेहद ख़राब है और अगर ये खनन बंद नहीं हुए तो झारखण्ड के आधे वनों का खात्मा हो जायेगा।

झारखण्ड में आदिवासियों के जमीन की समस्या उड़ीसा के मुकाबले ज्यादा गंभीर है। झारखण्ड में टाटा के अलावा बिड़ला और सरकारी उद्यमों जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कोल इंडिया जैसी कंपनियां भी हैं, जिन्हें जमीनें दी गयी हैं। इन उद्यमों और व्यावसायिक घरानों को जो जमीनें दी गयी हैं उनमें से बहुत कम जमीनें उस काम में इस्तेमाल की गयी हैं जिसके लिए आदिवासियों की जमीनें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहीत की गयी थी।

तब कानूनन जितनी जमीनें इस्तेमाल नहीं की गयीं वे सारी जमीनें आदिवासियों को वापस करनी थी पर बिहार और झारखण्ड की सरकारों ने बदनीयती से इन जमीनों को उसके असली मालिकों को तो वापस नहीं ही किया उलटे सरकारी प्राइवेट व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने इन जमीनों को बेच कर या लीज पर देकर इफरात पैसे कमाए।

इसमें राजनीतिज्ञों के भी हिस्से थे यह कहने की जरूरत नहीं है। झारखण्ड में आत्मनिर्भरता की पहली शर्त इन जमीनों को उसके असली मालिकों को लौटने की है। खनन किये गए जमीनों को अच्छी मिट्टी से भरने की है। झरिया जैसे क्षेत्र को जो अवैध और अवैज्ञानिक खनन के चलते सालों से जमीन के नीचे दहक रहा है वह आग बुझाने की है और यह जिम्मेदारी झारखण्ड के खनिजों और प्राकृतिक सम्पदा को लूटने के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार की है। अब हम लोग कृषि और वनोपज की झारखण्ड की आत्मनिर्भरता में भूमिका को संक्षेप में नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

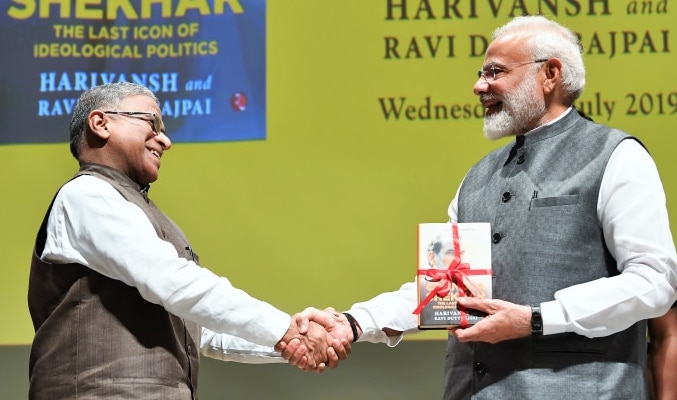

कोरोना काल में, सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कैसे कराया जाए इसको लेकर चिंतित हैं। (वास्तव में बिल्कुल चिंतित नहीं हैं)। उत्तर भारत के राज्यों में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। हुआ होता तो लोग बाहर जाते ही क्यों? आधे अधूरे मन से गोल-गोल घूमने के बाद सारे रोजगार देने की बात मनरेगा में आकर केन्द्रित हो जाती है। इसी मनरेगा की आलोचना करते हुए, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे “कांग्रेस का जीवित स्मारक” बताते हुए जीवित रखने की बात कही थी। हाथ और पैर के अंगूठे लगा कर फर्जी रजिस्टर तैयार करने के घपले घोटाले से मनरेगा को मुक्त कर दिया जाए और 100 दिन की जगह 300 दिन काम की गारंटी देकर देश भर में मनरेगा के काम को ग्रामीण क्षेत्र में पानी का संचयन करने की दिशा में मोड़ दिया जाए तो, बेरोजगारी और पलायन की समस्या का ठोस समाधान तो निकलेगा ही साथ-साथ बाढ़ पर भी काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।

झारखंड राज्य पर फोकस करते हुए कुछ तर्क और तथ्य इस प्रकार हैं,

1. झारखंड पठारी क्षेत्र है, जहाँ की जमीन समतल नहीं है; 2. 1397 mm या 55.0 inch प्रतिवर्ष वर्षा झारखंड में होती है; 3. जंगलों की कटाई और खनन प्रक्रिया के कारण यहाँ की जलवायु में परिवर्तन हुआ है, जो बारिश 4 महीनें में होती थी, वह अब एक सीमित अवधि में हो जाती है; यह समय 1 महीने से ढाई महीने का रह गया है; 4. सिंचाई की संरचना के अभाव में झारखंड के जमीन का 80 प्रतिशत से अधिक भूभाग सदियों से उत्पादन चक्र से बाहर है; 5. झारखंड के वर्षा के जल का 80 प्रतिशत पानी बह कर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है; 6. जंगलों की कटाई के कारण और तेज धारा वाली नदियों के बहाव के कारण भी उर्वरक मिट्टी का बड़ा हिस्सा भी बह कर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है;

7. जंगल बड़े पैमाने पर कट गए इस लिए वन उपज भी घट गई; 8. औद्योगिक शहर, कल कारखाना, खदान, डैम, रेलवे, भवन निर्माण, सैनिक बलों के कैम्प जैसी परियोजनाओं के लिए जो जमीनें अधिगृहित हुईं या हो रही हैं, उसमें पारदर्शिता और पुनर्वास नीति का साफ-सुथरा खाका कभी सच्चे मन से बनाया ही नहीं गया; 9. बड़े पैमाने पर मूल आबादी के जमीन का फ़र्ज़ी स्थानांतरण का मुद्दा हरदम एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा रहा है। उपरोक्त तमाम कारणों को एक साथ कर दिया जाए तो इस छोटे से राज्य और इसकी सीमित आबादी से होने वाले पलायन को समझा जा सकता है।

कृषि और वन उत्पाद को महाजनों के चंगुल से मुक्त कर रोजगारोन्मुक्त और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था खड़ी की जा सकती है। झारखंड का धान 8 से 10 रुपये किलो बिकता है क्योंकि यह पूरी तरह से महाजनों के चंगुल में है और वे सारे के सारे गैर आदिवासी हैं। झारखण्ड सरकार भी धान की कीमतें अप्रैल महीने में निर्धारित करती है जब तक सारा धान बिक जाते हैं। झारखण्ड के खेत पानी के अभाव में 8 महीने खाली रहते हैं। अगर खेतों को पानी 365 दिन उपलब्ध करा दिया जाए तो झारखंड का पलायन शत प्रति शत रुक जाएगा, बस गांव का पानी गांव और खेत का पानी खेत में रोकने की जरूरत है।

हजारों की संख्या में तालाब बना कर मछली पालन लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है और खेतों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करा सकता हैं। एक वैज्ञानिक सलाह भी दी गयी है कि झारखण्ड में सभी गावों के चारों ओर 8 तालाब बना देने चाहिए। इसके लिए मनरेगा का पैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन किसानों के पास 10 एकड़ जमीन हैं उन्हें 4 एकड़ में तालाब बना देना चाहिए। चास, माछ और गाछ से झारखंड की अर्थव्यवस्था को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

सिल्क, तसर, लाह, मसरूम, हल्दी, ओल, तीखुर, बांस को भी बड़े पैमाने पर झारखंड में पैदा करने की गुंजाइश है। चीन की इकोनॉमी में मसरूम का अच्छा खासा शेयर है और यह मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। सिल्क में भी चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है उसके बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लाह उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। तीखुर, हल्दी और ओल जमीन के अंदर पैदा होते हैं। तीखुर तालाब में पैदा होने वाले सिंघाड़ा का विकल्प है, इसका आटा काफी महंगा बिकता है।

खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा में सकरकंद और मूंगफली की अच्छी खेती होती है। कुर्जी जंगल उत्पाद है। इसका दवा (Medicine) में उपयोग होता है, तेल भी बनता और काफी महंगा बिकता है। जंगल उत्पाद में, चिरोंजी, नीम, महुआ, कटहल, जामुन, त्रिफला, आम, अमरूद, पपीता, इंद्र जो, हाड़ जोड़, इमली, गिलोय जैसे दर्जनों उत्पाद स्वतः होते हैं, गांव वाले इनको इकठ्ठा भी करते हैं, बाजार में इनकी मांग और कीमत दोनों बहुत है। लेकिन गांव वालों को इन्हें मिट्टी के मोल बेचना पड़ता है। इसमें से अनेक उत्पाद दवा के क्षेत्र में दुर्लभ उत्पाद हैं। वन उत्पादों की यह बहुत छोटी फेहरिस्त है।

हम लोग हमेशा कहते रहे हैं कि भारत ने खाद्य पदार्थों की विभिन्नता में ज्यादा विकास नहीं किया है। एक ही तरह के अनाज हैं, डेयरी उत्पाद हैं, मांस उत्पाद हैं, पेय पदार्थ हैं, मसाले हैं। सैकड़ों साल से हम वही खा रहे हैं। हमने खाद्यान्नों के क्षेत्र में ज्यादा विकास नहीं किया है न ही हमने उस पर अनुसन्धान ही किया है।

झारखण्ड में बुंडू (रांची के निकट) क्षेत्र में एक सर्वेक्षण किया गया था जो वेबसाइट पर एम ए इस्लाम और S.M.S. कुली साहब ने साझा किया है। यह सर्वेक्षण हैरान करने वाला है। सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण बातें हम लोग नीचे साझा कर रहे हैं। वे बताते हैं कि यह अध्ययन झारखंड के रांची जिले में बुंडू ब्लॉक की जनजातियों के बीच खाद्य और गैर लकड़ी वन उत्पादों (NTFPs) के उपयोग की विविधता, वितरण और पैटर्न का दस्तावेजीकरण करना चाहता है। परिणाम बताते हैं कि उक्त क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या, 59 ऐसे खाद्यों का उपयोग करती है जो गैर लकड़ी वन उत्पाद (NTFPs) खाद्य है जो 39 पीढ़ी (genera) और 45 प्रजातियों (species) और 29 परिवारों (families ) से संबंधित हैं।

खाने योग्य गैर लकड़ी वन उत्पादों (NTFPs), में सबसे ज्यादा फलों के प्रकार हैं (26), उसके बाद पत्तियों के प्रकार (10), बीज (7), फूल (6), कंद (3), गोंद (2), मशरूम (2), संपूर्ण पौधा (2) और प्रकंद (1)। विकसित प्रजातियों में पेड़ (30), जड़ी बूटी (5), झाड़ियां (shrubs) (4), लत्तियाँ (3), कवक (2) और बांस (1) हैं। गैर लकड़ी वन उत्पादों (NTFPs ) के खाद्य, लोगों के आहार, पोषण, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के मुख्य स्रोत हैं, हालांकि, खाद्य NTFPs की उपलब्धता कम होती जा रही है जबकि जनसंख्या और बाजार के दबाव बढ़ रहे हैं। कृषि विकास धीमा है, और आर्थिक विकास बढ़ने की संभावना है। इन प्रवृत्तियों के साथ, यह संभावना होगी कि बहुत से ग्रामीण परिवार खाद्य असुरक्षा का सामना करेंगे। उनके लिए उपलब्ध वन खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वन प्रबंधन को ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा से रणनीतिक तौर पर जोड़ा जाए।

हिंदी में अगर लिखें तो बहुतों को समझ में नहीं आएगा अतः हम लोग उन उत्पादों की पूरी फेहरिस्त अंग्रेजी में ही नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं । ये 45 उत्पाद हैं – Dhela, Kathar, Dahu, Neem, Koenar, Kachnar, Pithwar, Piar, Kumbhi, Korkot, Tiril, Meral, Phutkal, Loa, Pakar, Papra, Mahua, Uli, Toont, Piurar, Kusum, Soso, Sarjom, Ambru, Kund, Jojo, Bahera, Madar, Asan, Bakra/ Koir, Matha / Matasura, Kanwar, Hutar, Kita, Chakor, Beng saag, Pelko saag, Kamal, Bhadli saag, Gaithi, Khaksa, Hatu mat, Khukhri और Rugra.

ग्रामीण परिदृश्य की वन जैव विविधता (NTFPs) यानि इन खाद्यों की विविधता, वन जैव विविधता की प्रचुरता को दर्शाती है। NTFPs खाद्य के रूप में आदिवासी लोगों के भोजन की टोकरी का मुख्य घटक है। खाद्य पदार्थों की कम उपलब्धतता ब्लॉक में अधिकांश परिवारों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, इसलिए, सभी गाँवों में परिवार कई प्रकार के जंगल उत्पाद इकट्ठा करते हैं और नियमित आधार पर उनका उपभोग करते हैं।

NTFPs भोजन में दो तरह से योगदान करते हैं – खाद्य सुरक्षा यानी अनाज के आगे वन खाद्य पदार्थों का प्रत्यक्ष उपभोग और कमी के समय अनाज खरीदने के लिए एनटीएफपी की बिक्री। सबसे गरीब आदिवासियों के आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, चीनी, विटामिन, खनिज आदि की उपलब्धता में गंभीर कमी है, अतः वन खाद्य पदार्थ उनकी दैनिक आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कम आय और कृषि उत्पादों से मिलने वाला अल्प रिटर्न कई परिवारों को व्यापार के लिए मजबूर करता है और स्थानीय साप्ताहिक बाजारों (हाट) में वे खाद्य NTFPs को वनों से इकठ्ठा कर बेचते हैं।

ब्लॉक के खाद्य NTFPs विभिन्न मानवजनित गतिविधियों से खतरे का सामना करते हैं। उत्तरदाताओं ने अपने सर्वेक्षण में खाद्य NTFPs संसाधनों की उपलब्धता में गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की है। खाद्य NTFPs संसाधनों की उपलब्धता में गिरावट के मुख्य कारण हैं – खाद्य NTFPs पर बाजार के दबाव में वृद्धि, कृषि में परिवर्तन के कारण वन की हानि, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का तनाव। NTFPs के लिए पर्याप्त गुंजाइश पर आधारित है यहाँ के लोगों की आजीविका के अवसर। फिर भी, यह महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण समुदाय, NTFPs खाद्य संसाधनों के लिए अपनी पहुँच उन तक बनाए रखें। इसलिए, वन संसाधनों का वैकल्पिक हस्तक्षेपों के माध्यम से संरक्षण अत्यावश्यक है।

कोरोना के समाप्त होते-होते भारत की आधी आबादी के गरीबी रेखा से नीचे आ जाने की आशंका है। भारत की इस डूबी हुई अर्थव्यवस्था में गरीबी रेखा से नीचे चले जाने वाले लगभग 70 करोड़ आबादी के लिए कौन सी योजना है? इसका जवाब ढूंढने से पहले कुछ बुनियादी चीजों की तरफ ध्यान जाना चाहिए।

पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था इंग्लैंड में कृषि के विनाश पर खड़ी हुई। पूंजीवाद के पहले चरण में इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग की स्थापना हुई यानि मिलों में कपड़ा बनाना शुरू किया गया। मैनचेस्टर की मिलों में बनने वाले कपड़ों ने केवल भारत की हैंडलूम और चरखे को बर्बाद कर भारत को अपने यहाँ बनने वाले कपड़े का बाजार ही नहीं बनाया उसने, उससे पहले अपने यहाँ के हैंडलूम और कुटीर उद्योगों का भी विनाश किया। फिर कोयले की ऊष्मा से चलने वाली रेलवे, इस्पात उद्योग, भारी मशीनें, बिजली, पेट्रोल और डीजल आधारित परिवहन, बिजली से चलने वाले उद्योग, आधुनिक दवा और चिकित्सा पद्धति, फिर हथियारों की होड़ में आयुध उद्योग खड़े हुए, पानी से चलने वाले जहाज, वायुयान, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट, दूरसंचार, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि।

पूंजीवाद का यह विकास पूरे तौर पर पृथ्वी में संचित खनिज पदार्थों, खनिज लवणों और खनिज तेलों पर आधारित रहा है। पृथ्वी की जमा पूंजी अब समाप्त होने को है। नवीकरणीय ऊर्जा का विकास अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। नवीकरणीय खनिजों का या नए खनिजों का जिनका व्यावसायिक उपयोग हो सकता है, की अभी तक कोई खोज नहीं हो सकी है। अतः आप गाँधी का अर्थशास्त्र और सामाजिक व्यवस्था को मानें या आंबेडकर का समाजवाद या मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, पूंजीवादी व्यवस्था अब अपने इस विकास को सँभालने में असमर्थ है।

यह पूंजीवाद का संकट नहीं है अंत है। अतः यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं बदलेगी ना नयी बनेगी। व्यवस्था को नए सिरे से बदलना पड़ेगा। इसे राजनैतिक बहस न बनाते हुए हम लोग भारत के सन्दर्भ में सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि भारत को अपनी बड़ी आबादी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा और यह जल, जंगल, जमीन, कृषि, तालाब, नदी और समुद्र के उत्पाद – वनस्पतिक और जैवीय, जैसे मछली, शंख और रो, कुटीर उद्योग, हैंडलूम, कपड़े की मिलें और कृषि और वन उत्पाद आधारित उद्योगों के मेल से बनी एक नयी व्यवस्था से ही उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(ठाकुर प्रसाद सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अखिलेश श्रीवास्तव कलकत्ता हाईकोर्ट में एडवोकेट।)