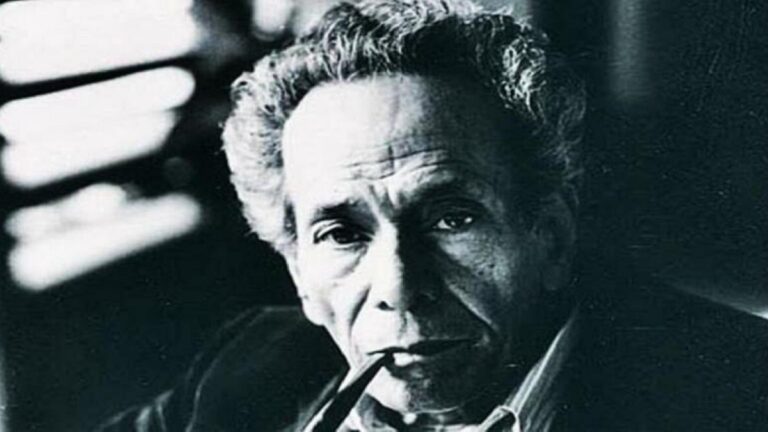

मद्रास उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश के.चंद्रू जब वकील थे, तब 1993 में उन्होंने एक आदिवासी गर्भवती स्त्री पार्वती का मुकदमा लड़ा था, जिसका पति राजाकन्नू पुलिस हिरासत से लापता था। अपने पति की खोज में वह इधर-उधर भटक रही थी। तब कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने पार्वती को सलाह दी कि एक वकील हैं, जो मानवाधिकार के केस लड़ते हैं और फीस भी नहीं लेते। तुम उनसे मिलो, वे ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे।

पार्वती को जिस वकील से मिलने के लिए कहा गया था, वे चंद्रू ही थे, जो वकील होने के साथ-साथ एक वामपंथी सामाजिक कार्यकर्त्ता भी थे। विद्यार्थी जीवन में ही वे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य बन गये थे और बाद में वकालत करते हुए भी वे ट्रेड यूनियनों में भी सक्रिय रहे। पार्वती अपनी छोटी बेटी के साथ चेन्नई में चंद्रू से मिली। पार्वती की सारी बात सुनने से चंद्रू सिर्फ यह जान सके कि पार्वती के पति को आखरी बार पुलिस स्टेशन पर देखा गया था। उसके बाद वह कहां गया और उसके साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं मालूम।

चंद्रू ने मद्रास हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और पार्वती का मुकदमा लड़ा। मुकदमे के दौरान ही मालूम हुआ कि राजाकन्नू पुलिस यातना के कारण मारा गया और उसकी लाश को गायब कर दिया गया था। मुकदमा कई साल चला। चंद्रू इस हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों को सजा दिलाने और पार्वती को मुआवज़ा दिलाने में कामयाब रहे। मुकदमे के दौरान पुलिस वालों ने पार्वती को मुकदमा वापस लेने के लिए डराने-धमकाने और लालच देने की कोशिश की, लेकिन वह न डरी और न झुकी। इसी तरह चंद्रू को भी पुलिस ने खरीदने की कोशिश की, लेकिन वे भी नहीं झुके। इसी मुकदमे को ‘जय भीम’ फ़िल्म की कहानी का आधार बनाया गया।

न्यायाधीश चंद्रू के सेवानिवृत्त होने के बाद फ़िल्मकार टी. जे. ज्ञानावेल जो पहले पत्रकार भी रह चुके थे, उनके संपर्क में आये और वकील के रूप में उनके जीवन के महत्वपूर्ण मुकदमों पर वृत्तचित्र बनाने में दिलचस्पी दिखायी। इन मामलों में पार्वती और राजकन्नू का मामला भी था। जब ज्ञानावेल और चंद्रू इस मुकदमे से संबंधित सारे पहलुओं का विस्तार से अध्ययन कर रहे थे, तब उन्हें इस पर वृत्तचित्र बनाने की बजाय फ़ीचर फ़िल्म बनाना ज्यादा उपयुक्त होगा। इससे कई गुना ज्यादा दर्शकों तक पहुंचा जा सकेगा।

पार्वती और राजाकन्नू का संबंध करुवा समुदाय से था, हालांकि फ़िल्म में फ़िल्मकार ने इन्हें इरुला आदिवासी समुदाय का बताया है जो घुमंतू समुदाय रहा है। करुवा भी आदिवासी समुदाय है, लेकिन इसे अभी तक आदिवासी घोषित नहीं किया गया है। इरुवा का संबंध तमिलनाडु से है। यह आदिवासियों का बहुत छोटा समुदाय है। इनकी आबादी दो लाख से कुछ ही ज्यादा है। इनका मुख्य काम सांप और चूहे पकड़ना और शहद एकत्र करना है।

सांप और चूहे पकड़ना इस अर्थ में महत्त्वपूर्ण है कि जहां चूहे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं सांप इन चूहों को खाकर फसल की रक्षा करते हैं। इरुला आदिवासी मजदूर के रूप में भी काम करते हैं। ग्रामीण व्यवस्था में भी इस आदिवासी समुदाय की स्थिति हाशिए के भी हाशिए पर है और यही वजह है कि गांव के शक्तिशाली तबकों द्वारा इनका शोषण और उत्पीड़न रोजमर्रा की बात रही है। ‘जय भीम’ में इसी इरुला समुदाय के उत्पीड़न को विषय बनाया गया।

फ़िल्म में कुछ और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। पार्वती का नाम बदलकर सिंघेनी किया गया है, लेकिन राजाकन्नू और चंद्रू का नाम वही रखा गया है। इसी तरह कुछ और नाम बदले गये हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि फ़िल्म में सारा मुकदमा उच्च न्यायालय में ही चलता है, जबकि वास्तव में वह उच्च न्यायालय से निचली अदालतों और अंत में उच्च न्यायालय में समाप्त होता है।

फ़िल्म में मुकदमे का निपटारा कुछ ही महीने में हो जाता है, जबकि वास्तव में यह मुकदमा एक दशक से ज्यादा लंबे समय तक चला था। यह फ़िल्म ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज की गयी है, इसलिए तमिल के अलावा इसे हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया गया है और अंग्रेजी में उपशीर्षक भी दिये गये हैं। फ़िल्म दिवाली से एक दिन पूर्व 3 नवंबर 2021 को रिलीज हुई और इसके बाद से ही इस फ़िल्म पर लगातार चर्चा हो रही है।

‘जय भीम’ फ़िल्म क्यों महत्त्वपूर्ण है और इस समय इस फ़िल्म का बनना किस हद तक प्रासंगिक है, इन मुद्दों पर आने से पहले यह जान लेना उचित होगा कि फ़िल्म में क्या दिखाया गया है। फ़िल्म की शुरुआत एक जेल के बाहर से होती है जहां कई पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। वे उन कैदियों का इंतजार कर रहे हैं जो जेल से छूटने वाले हैं। बाहर खड़े पुलिस वालों को छूटने वाले कैदियों में से कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिन्हें वे दुबारा जेल भेज सकें ताकि जो मामले लंबे समय से लटके हुए हैं और जिसके कारण पुलिस वालों की प्रोन्नति में बाधा पहुंच रही है और जिनके वास्तविक अपराधी नहीं पकड़े गये हैं, उन अपराधों को इन लोगों के सिर मढ़कर अदालत में अपराधी बनाकर पेश किया जा सके। लेकिन इन अपराधों के लिए किनको पकड़ा जाना है इसका फैसला पुलिस वाले उनकी जाति से करते हैं। दलित और आदिवासी उनके आसान शिकार होते हैं। उन्हें दोबारा पकड़ लिया जाता है और उच्च जाति के लोगों को छोड़ दिया जाता है।

फ़िल्म के दूसरे दृश्य में इरुला जाति की आदिवासी औरतें और आदमी खेतों से चूहे पकड़ रहे हैं ताकि जिन मालिकों के खेत हैं, उनकी फसल की हिफाजत हो सके। इरुला जाति के लोग न केवल चूहे पकड़ते हैं, बल्कि वे उनका भोजन भी है। इन आदिवासियों में सिंघेनी (लिजोमोल जोस), उसका पति राजाकन्नू (मनिकांदन), राजाकन्नू का भाई और उसी समुदाय के दूसरे लोग हैं। सांप पकड़ना भी इरुला आदिवासियों का मुख्य काम है। सरपंच की बीबी अपने घर में जब अलमारी से गहने निकाल रही होती है, तब सांप निकल आता है।

राजाकन्नू को सरपंच के घर सांप पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। उसे उस अलमारी के पास ले जाया जाता है, जो अब भी खुली हुई है। राजाकन्नू उसमें रखे गहने और रुपये देखता है। अलमारी के नीचे गिरे सोने के झुमके को उठाकर वह घर वालों को दे देता है। सांप वहां नहीं होता। घर में ढूंढते हुए उसे सांप अनाज की बोरियों के नीचे मिल जाता है और वह उसे बहुत चतुराई से पकड़ लेता है। राजाकन्नू सांप के काटे जाने का खतरा उठाकर भी सरपंच और उसके परिवार की मदद करता है। लेकिन बदले में उसे हिकारत और गालियां ही मिलती है। यह पूरा प्रसंग उच्च जाति के लोगों के जातीय अहंकार और उनके मन में दलितों के प्रति जमी गहरी नफ़रत को दर्शाता है।

तीसरे दृश्य में एक अध्यापिका गांव में रात्रि कक्षा में एक पेड़ के नीचे पढ़ा रही होती है। उसके बारे में आदिवासियों का विचार है कि ‘टीचर जी ही है जो हमसे भेदभाव नहीं रखती’। इस पात्र की प्रेरणा प्रो. कल्याणी से मिली है, जो इन आदिवासियों के बीच काम करती थीं और इस मुकदमे की एक प्रमुख गवाह थी। टीचर मैत्रा (राजिसा विजयन) की रात्रि क्लास में न केवल बच्चे पढ़ने आते हैं बल्कि बड़े भी पढ़ने आते हैं।

मैत्रा अक्षर ज्ञान ही नहीं देती बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में भी बताती है। पढ़ने वालो में सिंघेनी की आठ-दस साल की बेटी भी है। इसके अगले दृश्य में एक सरकारी कार्यालय में कुछ आदिवासियों को दिखाया जाता है जिनमें राजाकन्नू भी है, जो अपना जाति प्रमाण पत्र लेने आये हैं। लेकिन सरकारी अधिकारी उन्हें कहता है कि पढ़-लिखकर वे क्या करेंगे। उन्हें जंगल में जाकर रहना चाहिए। वह यह भी कहता है कि उनके पास न तो ज़मीन का पट्टा है, न राशन कार्ड है और न ही वोटर लिस्ट में नाम है, तो उन्हें कैसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये सभी प्रसंग आदिवासियों की दीन-हीन दशा को दिखाते हैं।

एक अर्थ में ये आदिवासी नागरिकता के सारे अधिकारों से वंचित हैं। उन्हें नागरिक तो दूर मनुष्य भी नहीं समझा जाता। इसके बावजूद अपने हर तरह के अभावों के बीच ये आदिवासी अपने संसार में संतुष्ट और खुश हैं। लेकिन वे सांप और चूहे पकड़ने वाली ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। वे यह समझ चुके हैं कि पढ़-लिखकर, दूसरी जगह मेहनत-मजदूरी करके और कुछ ज्यादा कमाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपनी इस कोशिश में ही राजकन्नू ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए जाता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इनके ऊपर उठने, बेहतर जीवन जीने के लिए कोशिश करने में सरकारी मशीनरी और राजनीतिक तंत्र अवरोध बनकर खड़े हैं। इस तरह यह फ़िल्म इरुला आदिवासियों के जीवन यथार्थ को पेश करने के साथ-साथ उनके स्वप्न, उनकी आकांक्षाओं को भी प्रभावशाली ढंग से चित्रित करती है।

केंद्रीय घटना की शुरुआत वहां से होती है जब सरपंच के घर चोरी हो जाती है और अलमारी में रखे सारे जेवर गायब हो जाते हैं। पुलिस तलाशी लेती है, पूछताछ करती है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता। सरपंच की पत्नी राजाकन्नू पर संदेह व्यक्त करती है, जो सांप पकड़ने आया था। चोरी की घटना तभी घटती है, जब राजाकन्नू ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए गांव से बाहर गया होता है। पुलिस राजाकन्नू के घर पहुंचती है और जब राजाकन्नू नहीं मिलता तो उसकी गर्भवती पत्नी और भाई को मारते-पीटते हैं और ले जाकर थाने में बंद कर देती है। थोड़ी भागदौड़ के बाद राजाकन्नू पकड़ा जाता है। उसकी पत्नी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन राजाकन्नू और दो अन्य आदिवासियों को थाने में लगातार यातना दी जाती है और उस अपराध को स्वीकार करने के लिए दबाव डालती है जो उन्होंने किया ही नहीं होता है।

राजाकन्नू को इतनी अधिक यातना दी जाती है कि वह थाने में ही मर जाता है। पुलिस एक झूठी कहानी गढ़ती है कि राजाकन्नू और उसके दो साथी पुलिस थाने से फरार हो गये हैं। सिंघेनी को जब मालूम पड़ता है कि उसका पति जेल से फरार हो गया है तो वह इस बात में यकीन नहीं करती। थाने में वह अपने पति को देख चुकी होती है कि मारपीट के कारण उसके पति के लिए भागना तो दूर की बात है, वह खड़ा भी नहीं हो सकता था। वह अपनी बेटी के साथ रोज थाने के चक्कर लगाती है। लेकिन पुलिस वाले उसके पति के बारे में उसी को डराते-धमकाते हैं। मैत्रा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की सलाह पर सिंघेनी को वकील चंद्रू (सूर्या शिवकुमार) के पास ले जाती है, जो पूरी कहानी सुनकर राजाकन्नू का केस हाथ में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। चंद्रू उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करता है और न्यायालय से अनुरोध करता है कि वह पुलिस को आदेश दे कि राजाकन्नू और दो अन्य लोगों को ढूंढकर पेश करे।

ढाई घंटे की फ़िल्म के आखरी डेढ़ घंटे मुख्य रूप से अदालत में मुकदमे की कार्रवाई पर केंद्रित है। इस मुकदमे को फ़िल्मकार ने वृत्तचित्र की तरह पेश नहीं किया है बल्कि अदालती नाटक की तरह पेश किया गया है। हालांकि फ़िल्म में यह भाग बंबइया फ़िल्मों की तरह अतिनाटकीय नहीं है। काफी हद तक उसे यथार्थपरक रखा गया है। लेकिन अदालत में घटनाओं की प्रस्तुति में नाटकीयता है जो दर्शकों को बांधे रखती है। जहां एक तरफ पुलिस द्वारा राजाकन्नू और उसके साथियों को हवालात में दी जाने वाली यातनाएं दहला देने वाले दृश्य उपस्थित करते हैं, वहीं सिंघेनी का अपने पति के लिए न्याय प्राप्त करने का संघर्ष उसके साहस और संकल्प को दर्शाता है। अपने संघर्ष में वह अकेली नहीं है। टीचर मैत्रा लगातार उसके साथ खड़ी रहती है और उसकी मदद करती है। गांव में काम करने वाले कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जनसमर्थन जुटाने के लिए पर्चे बांटते हैं, जुलूस निकालते हैं और प्रदर्शन भी करते हैं। इन सभी में आदिवासी समुदाय के लोग लगातार शामिल रहते हैं।

चंद्रू एक वकील की तरह ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ता की तरह पूरी प्रतिबद्धता से इस मुकदमे को लड़ता है। और अंत में सिंघेनी को न्याय दिलाने में कामयाब होता है। वह एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भी है और विद्यार्थियों, मजदूरों, वकीलों के संगठनों में सक्रिय रहता है। लेकिन वह ऐसा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भी है जो वर्ग संघर्ष के साथ-साथ समाज में चल रहे वर्ण-संघर्ष की सच्चाई को भी जानता है।

फ़िल्म में जिन दो मुकदमों को उसे लड़ते हुए दिखाया है, वे दोनों ही दलितों और आदिवासियों से संबंधित है। फ़िल्म आदिवासियों के जीवन यथार्थ को केवल सिंघेनी के परिवार के माध्यम से नहीं दर्शाती वरन यह भी बताती है कि जो राजाकन्नू के साथ होता है, वह आम आदिवासियों के जीवन का कड़वा सच है। जिस पुलिस के आईजी पेरुमलसामी को मामले की छानबीन के लिए कोर्ट नियुक्त करती है और जो अपनी ईमानदारी के बावजूद यह मानता है कि गणतंत्र को बचाने के लिए कभी-कभी तानाशाही भी जरूरी हो जाती है, चंद्रू उन्हें आदिवासियों के बीच ले जाता है। आदिवासियों की आपबीती से पुलिस-दमन की सच्चाइयों से साक्षात्कार कराता है। इसके बाद ही पेरुमलसामी यह तय करता है कि वह इस मामले की जांच के दौरान सच्चाई से किसी तरह का समझौता नहीं करेगा।

कम्युनिस्ट होने के नाते यह स्वाभाविक है कि चंद्रू मार्क्स और लेनिन से प्रेरणा ग्रहण करे और अपने कमरे में उनकी तस्वीर लगाये। लेकिन वह ऐसा कम्युनिस्ट भी है जो रामास्वामी नायस्कर और बाबा साहेब आंबेडकर के विचारों के महत्त्व को भी समझता है। इस मुकदमे से इतर फ़िल्म में आदिवासियों के जीवन और संघर्ष को आंबेडकर की इस केंद्रीय शिक्षा के इर्दगिर्द निर्मित किया गया है कि ‘शिक्षा, संगठन और आंदोलन’ के बिना दलितों को न न्याय मिल सकता है और न बराबरी का अधिकार। सिंघेनी जो खुद पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन उसकी बेटी शिक्षित हो रही है।

फ़िल्म की शुरुआत में जब चंद्रू सिंघेनी को वकालतनामा पर दस्तखत करने के लिए कहता है, तब सिंघेनी बताती है कि वह पढ़-लिख नहीं सकती। वकालतनामे पर उसका अंगूठा लगवाया जाता है। लेकिन फ़िल्म के आखरी हिस्से में जब चंद्रू अपने दफ़्तर में बैठा अखबार पढ़ रहा होता है, तब दूसरी कुर्सी पर सिंघेनी की बेटी भी अखबार उठाकर पढ़ने लगती है। उसका अखबार पढ़ना उस बदलाव को दिखाता है जो दलितों और आदिवासियों के जीवन में धीरे-धीरे ही सही आ रहा है।

फ़िल्म की पूरी संरचना आंबेडकर के वैचारिक प्रभाव को भी अंत:धारा की तरह देखा जा सकता है। आंबेडकर के इसी प्रभाव के कारण जस्टिस चंद्रू ने अपनी पहली किताब ‘माइ जजमेंट्स इन दि लाइट ऑफ आंबेडकर’ लिखी थी और दूसरी किताब ‘लिसन टू माइ केस’ उन मुकदमों से संबंधित है जो महिलाओं और हाशिए के समुदायों से संबंधित थे। ये तथ्य बताते हैं कि फ़िल्म का नाम ‘जय भीम’ सार्थक भी है और प्रासंगिक भी है। यह नाम फ़िल्म को नायक को केंद्र में रखकर देखने की बजाय इरुला आदिवासियों को केंद्र में रखकर देखने के लिए प्रेरित करती है।

फ़िल्म में कई ऐसे दृश्य है जो काफी प्रतीकात्मक हैं और फ़िल्म के वैचारिक दायरे को विस्तृत करते हैं। उच्च न्यायालय में जब चंद्रू पुलिस द्वारा गैरकानूनी ढंग से हिरासत में लिये जाने के विरुद्ध मुकदमा लड़ रहा होता है, तो उसी अदालत में दलित समुदाय के दो छोटे फटेहाल बच्चे बेखौफ होकर घूम रहे होते हैं। उनका इस तरह घूमना ऐसे लोकतांत्रिक भविष्य की उम्मीद जगाता है कि कोई समय ऐसा आयेगा जब अदालतें गरीबों और दलितों में भय नहीं बल्कि उम्मीद और विश्वास पैदा करेंगी। इसी तरह जब चंद्रू के नेतृत्व में वकील अदालतों का बहिष्कार कर बाहर धरने पर बैठे हैं, उस समय उसी धरने को बीच में छोड़कर वह अदालत में उन लोगों की तरफ से पेश हो जाता है, जिन्हें पुलिस ने गैरकानूनी रूप में हिरासत में ले रखा है। जस्टिस चंद्रू ने एक साक्षात्कार में कहा था कि अदालतें वकीलों के लिए नहीं होती बल्कि उनके लिए होती हैं जिनको न्याय की सबसे ज्यादा ज़रूरत है।

जिन अभिनेताओं ने राजाकन्नू, सिंघेनी और दूसरे आदिवासियों की भूमिकाएं निभायी हैं, वे इस हद तक सच्चे नज़र आते हैं कि किसी भी फ्रेम और शॉट में नहीं लगता कि वे आदिवासी नहीं बल्कि अभिनेता हैं। कुछ हद तक यह सच्चाई उन पुलिस वालों में भी नज़र आती हैं जो आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं। प्रकाशराज जो आमतौर पर खलनायक की भूमिका निभाते हैं, इस फ़िल्म में न केवल सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, बल्कि काफी हद तक अपने को संयमित रखते हैं। जहां तक फ़िल्म के नायक सूर्या का सवाल है, काफी कोशिश के बाद भी एक तरह का हिरोइज्म उनमें व्यक्त हुआ है, जिससे बचने का और प्रयत्न किया जा सकता था।

फ़िल्म के पक्ष और विपक्ष में काफी कुछ लिखा गया है। फ़िल्म की सबसे तीखी आलोचना इस बात के लिए की जा सकती है कि यह एक ऐसे समय इस व्यवस्था पर विश्वास करने के लिए कहती है जब शासक वर्ग सारी संस्थाओं को जिनमें न्यायपालिका भी शामिल है, तहस-नहस करने में जुटी है। यह आलोचना काफी हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह नहीं। यह सही है कि सिंघेनी को अदालत से कुछ हद तक न्याय मिल जाता है, लेकिन यह सही नहीं है कि फ़िल्म यह कहती है कि न्याय केवल मुकदमा लड़ने से मिल सकता है। सिंघेनी की लड़ाई के पीछे उन आंदोलनों की भी शक्ति है जो आदिवासी समुदाय संगठित होकर लड़ता है। प्रदर्शन करता है, धरने देता है।

यह सही है कि फ़िल्म में यह मुकदमा कुछ महीनों में निपट जाता है, लेकिन हक़ीक़त में पार्वती को न्याय पाने के लिए कई-कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा था। यह मान भी लिया जाय कि इस व्यवस्था से न्याय की आशा करना व्यर्थ है, तो हमें उसके विकल्प पर भी विचार करना होगा। चुनौतियां 1990 के दशक से कहीं ज्यादा बड़ी और भयावह है। उस दौर में चंद्रू जैसे वकील के लिए संघर्ष करना आज की तुलना में आसान रहा होगा क्योंकि मानवाधिकारों के मामले लड़ने के बावजूद इस व्यवस्था ने ही उन्हें उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया था।

चंद्रू जैसे वकील उस समय भी बहुत कम थे। लेकिन यह सही नहीं है कि आज ऐसे वकील बिल्कुल नहीं है। भीमा कोरेगांव मामले में तीन साल से जेलों में बंद सुधा भारद्वाज और दूसरे कई वकील आज भी मौजूद हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अगर ऐसा कोई मामला आज होता तो टीचर मैत्रा और वकील चंद्रू दोनों झूठे मुकदमे में सलाखों के पीछे होते और उन्हें जमानत तक नहीं मिलती। सिंघेनी और राजकन्नू को न्याय दिलाने की बात तो बहुत दूर होती।

इस लोकतंत्र को और इस लोकतंत्र के आधार स्तंभों को बचाने की लड़ाई कभी भी आसान नहीं रही। वह केवल अदालतों में नहीं लड़ी गयी, उसे सड़कों पर भी लड़ा गया और इस फ़िल्म में भी वह लड़ाई लगातार मौजूद रहती है। अगर हम यह कहते हैं कि इस व्यवस्था से उम्मीद रखना इस व्यवस्था में यकीन पैदा करना है जिसे कि नष्ट हो जाना चाहिए, तो हम इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि आज जो पार्टी सत्तासीन है, वह स्वयं इस व्यवस्था में यकीन नहीं रखती और उसे नष्ट करने में जुटी है। यानी कि संविधान ने जो स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के आधार स्तंभों पर खड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें प्रदान की है, उसे नष्ट करके ही वे ‘हिंदू राष्ट्र’ के रूप में एक फासीवादी व्यवस्था कायम करने में जुटे हैं।

इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, किसानों का आंदोलन। किसान कृषि कानूनों को खत्म करवाने के लिए जो उन्हें तबाह कर देगी, पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर धरना देकर बैठे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उनका धरने पर बैठना, उनका इसी सरकार से मांग करना क्या गलत है? दरअसल आज देश जिस मुकाम पर है, वहां संविधान के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करना, उन संस्थानों को बचाना जिसके बिना किसानों, मजदूरों, दलितों और अन्य उत्पीड़ित वर्गों को न न्याय मिल सकता है और न बराबरी का अधिकार, जन आंदोलनों का जरूरी कार्यभार है।

‘जय भीम’ का केंद्रीय संदेश यही है कि लोकतांत्रिक संघर्षों का कोई विकल्प नहीं है और यह संघर्ष सड़कों के साथ-साथ उन सभी संस्थाओं के अंदर और बाहर भी लड़ा जाना चाहिए जिनकी बुनियादी प्रतिबद्धता जनता के प्रति है, लेकिन जिन्हें आज का शासक वर्ग भ्रष्ट और नष्ट करने पर तुला हुआ है और काफी हद तक कर भी चुका है।

जय भीम (तमिल फ़िल्म : 2021); लेखक और निर्देशक : टी.जे. ज्ञानावेल; निर्माता : ज्योतिका और सूर्या; संगीत : सीन रोल्डान; अभिनय : सूर्या, लिजोमोल जोस, के. मनिकांदन, राजिसा विजयन, प्रकाश राज, राव रमेश

(जवरीमल्ल पारख लेखक और फिल्म समीक्षक हैं।)